电法勘探(卷名:固体地球物理学 测绘学 空间科学)

electrical prospecting

根据地壳中各种岩石和矿体之间存在的电磁学性质的差异,通过对电磁场观测,以探查地质构造和寻找有用矿产。电法勘探主要利用岩石的导电性、介电性、导磁性和电化学性质(见岩石物理性质)。当地下岩层和矿体的电学性质沿水平方向和垂直方向发生变化时,地面观测到的电磁场空间分布便相应地发生变化。根据电磁场空间分布的异常特征,人们可以推断地质构造或矿体的存在状态,包括大小、形状、位置、埋藏深度和物性参数等,从而达到勘探的目的。电法勘探的方法有许多种,常用的方法有电阻率法、充电法、激发极化法、自然电场法、大地电磁法和电磁感应法等。电法勘探的应用范围很广,主要用于寻找金属和非金属矿床,勘查地下水和能源资源,并解决一些工程地质问题。

发展简史 电法勘探自19世纪初开始实验研究。1835年福克斯(R. W.Fox)用自然电场法找到了第一个硫化矿。19世纪末期提出的利用人工场源的电阻率法,到20世纪初已较成熟。20世纪初确立了电阻率法和温纳尔装置。激发极化效应的电化学过程是1920年发现的,经各国学者的深入研究,形成了激发极化法。电磁感应法于1917年提出,并于1925年首次获得找矿效果。中国的电法勘探工作始于30年代,1949年以后才取得迅速发展。

电阻率法

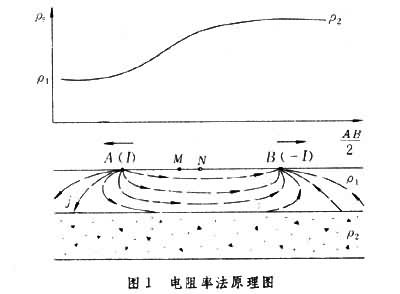

此法利用岩石、矿石电阻率的差异,观测地面上人工电流场(稳定的或准稳定的)的分布规律。许多国家用此法寻找石油、煤田、地下水和金属矿床,都取得一定成效。图1为电阻率法原理示意。由电源通过地面上一对金属电极A、B向地下输入强度为I的电流,使地中建立稳定电流场,在地面上另外两个测量电极M、N之间观测电位差△U,并按公式

此法利用岩石、矿石电阻率的差异,观测地面上人工电流场(稳定的或准稳定的)的分布规律。许多国家用此法寻找石油、煤田、地下水和金属矿床,都取得一定成效。图1为电阻率法原理示意。由电源通过地面上一对金属电极A、B向地下输入强度为I的电流,使地中建立稳定电流场,在地面上另外两个测量电极M、N之间观测电位差△U,并按公式 ,计算视电阻率ρs。通常以MN中点为测点,标示出 ρs值,便知ρs沿测线的变化情况。K称为电极排列系数,它与A、B、M、N四个电极的相对位置和间距有关。对于一定的电极排列,K为常数。当地下只有一种电阻率为ρ 的均匀各向同性介质时,ρs=ρ;当地下为非均匀介质时, ρs则取决于围岩、矿体、测点位置和电极排列等因素。电阻率法按电极排列和工作方法的不同,又可分为以下几种方法。

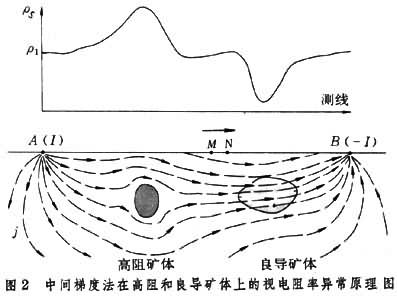

,计算视电阻率ρs。通常以MN中点为测点,标示出 ρs值,便知ρs沿测线的变化情况。K称为电极排列系数,它与A、B、M、N四个电极的相对位置和间距有关。对于一定的电极排列,K为常数。当地下只有一种电阻率为ρ 的均匀各向同性介质时,ρs=ρ;当地下为非均匀介质时, ρs则取决于围岩、矿体、测点位置和电极排列等因素。电阻率法按电极排列和工作方法的不同,又可分为以下几种方法。中间梯度法 供电电极A、B不动,测量电极M、N在A、B中间的1/3~1/2范围内逐点移动,在每个测点上观测△U和I,标出ρs值, 并绘成剖面曲线图。当A、B中间埋藏着高电阻率矿体时, 则ρs增大;如有低电阻率矿体,则情况相反(图2)。此法在寻找陡立高阻矿脉和平缓低阻矿体,以及作地质填图时效果较好。

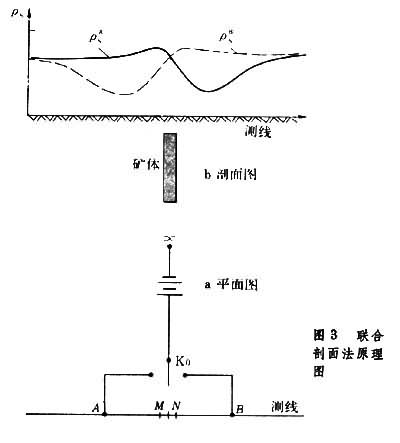

电测剖面法 各电极距离不变,且按特定方向排列,在沿测线的每个测点上测量ρs, 绘成剖面曲线图。根据电极的排列方式,电测剖面法又可分为联合剖面法(图3)、对称四极剖面法和偶极剖面法等。

电测深法 测量电极 M、N不动,即ρs的测点不动,供电电极A、B选定多种电极距。工作过程中,由小到大改变电极距,使A、B极逐次向M、N极的外侧移动,依次观测△U和I,算出对应于各种AB值的ρs,绘成ρs随AB/2变化的电测深曲线图。当AB很小时, ρs主要反映地表层的电阻率;当AB逐次增大时, ρs逐渐反映深部地层的电性特征。依此,可探测地下不同深度的地质构造情况。本法也包含几种不同的分支方法。主要用于探查地下的地质构造,借以寻找石油、天然气和煤田,以及解决水文、工程地质问题。勘探深度最大可达几公里。

充电法 当在野外发现良导性矿体的一部分以某种形式出露时,用此法可以确定该矿体的走向、长度和空间产状。

图4为充电法原理示意。将电源的一极与该良导体连接,形成一个大的供电电极A,电极 B则置于很远(∞远)处并接地。在地面测区内观测等位线,或沿测线逐点观测电位梯度,将观测结果绘成等位线平面图和沿测线的U与△U剖面曲线。地面上等位线的形状与充电导体的大小和形状有关。充电导体接近球形,等位线接近圆形,圆心与导体中心在地面的投影点重合;充电导体为拉长形,等位线接近椭圆,长轴方向大致与矿体走向重合。在两个坑道或两处竖井或两口钻井中发现良导体时,利用充电法可以了解这两处导体是否相连接。

图4为充电法原理示意。将电源的一极与该良导体连接,形成一个大的供电电极A,电极 B则置于很远(∞远)处并接地。在地面测区内观测等位线,或沿测线逐点观测电位梯度,将观测结果绘成等位线平面图和沿测线的U与△U剖面曲线。地面上等位线的形状与充电导体的大小和形状有关。充电导体接近球形,等位线接近圆形,圆心与导体中心在地面的投影点重合;充电导体为拉长形,等位线接近椭圆,长轴方向大致与矿体走向重合。在两个坑道或两处竖井或两口钻井中发现良导体时,利用充电法可以了解这两处导体是否相连接。激发极化法

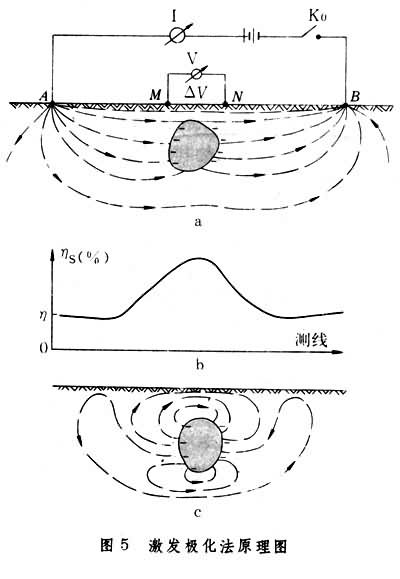

由电源向地下输入人工电流I,由于矿体表面和孔隙溶液之间的电化学作用,地中电流使矿体产生激发极化效应,在电子导体表面形成双电层(图5a)。如矿体是致密型电子导电矿体,则在供电电流进入矿体的一端,矿体呈阴极极化(矿体内部带负电,外部带正电);在电流流出的一端则相反。矿体在受到激发极化作用后,在矿体附近产生激发极化电流场(图5c)。观测激发极化电流场的分布规律,可实现找矿的目的。激发极化法的应用范围较广。野外工作中可采用电阻率法中的任何一种电极排列。

由电源向地下输入人工电流I,由于矿体表面和孔隙溶液之间的电化学作用,地中电流使矿体产生激发极化效应,在电子导体表面形成双电层(图5a)。如矿体是致密型电子导电矿体,则在供电电流进入矿体的一端,矿体呈阴极极化(矿体内部带负电,外部带正电);在电流流出的一端则相反。矿体在受到激发极化作用后,在矿体附近产生激发极化电流场(图5c)。观测激发极化电流场的分布规律,可实现找矿的目的。激发极化法的应用范围较广。野外工作中可采用电阻率法中的任何一种电极排列。按供电和测量内容的不同,可分为直流(时间域)激发极化法和交流(频率域)激发极化法。用直流供电时,地下总电流场(供电电流与激发极化电流之和)的强度和分布,一般主要决定于矿体的导电作用,因此观测总电流场的电位差△U可获得视电阻率ρs。激发极化电流场主要决定于矿体表面的电化学作用,同时也与电阻率有关。通常在供电电流断电后观测激发极化场的电位差△U2,并定义视极化率(ηs)为:

,△U2一般比△U小很多,故ηs常用百分数表示。通常在每个测点可得两个参数(ρs,ηs),在一条测线上可得两种剖面曲线。当地下无矿体存在时,ρs和ηs沿测线均无显著变化,皆为围岩的正常背景值;当地下有矿时, 除ρs有变化外,由于激发极化电流密度的增大,使ηs剖面曲线在矿体上方出现极大值(图5b)。对于电子导电矿物呈星散分布的浸染型矿体,其电阻率值通常与围岩无明显差异,但视极化率却可有明显异常。故对于找致密型矿和浸染型矿,激发极化法都是有效的。

,△U2一般比△U小很多,故ηs常用百分数表示。通常在每个测点可得两个参数(ρs,ηs),在一条测线上可得两种剖面曲线。当地下无矿体存在时,ρs和ηs沿测线均无显著变化,皆为围岩的正常背景值;当地下有矿时, 除ρs有变化外,由于激发极化电流密度的增大,使ηs剖面曲线在矿体上方出现极大值(图5b)。对于电子导电矿物呈星散分布的浸染型矿体,其电阻率值通常与围岩无明显差异,但视极化率却可有明显异常。故对于找致密型矿和浸染型矿,激发极化法都是有效的。交流激发极化法又分为两种方法:变频法和复电阻率法。变频法通常用超低频段(0.01~10赫)中两种相差较大的固定频率分别供电,观测两种频率供电时电位差的幅值, 获得视电阻率 ρs1(用较低频率观测所得)和ρs2(用较高频率观测所得),并由此算出“视频散率”或(“视频率效应”),数值上等于(ρs1-ρs2)/ρs2,其找矿原理与视极化率相同。复电阻率法利用的频段比变频法宽,用各种频率分别供电,测量M、N极间电场的振幅和相位或虚分量和实分量等多种参量,算出复电阻率,利用各种参量的变化规律来寻找矿体。

激发极化法近年来又有新进展,利用供电电流和激发极化电流产生的磁场来找矿和进行地质填图,称为磁电阻率法和磁激发极化法。

自然电场法 利用自然电场进行找矿和解决其他地质问题的方法。对于自然电场的产生原因,目前尚有不同见解。

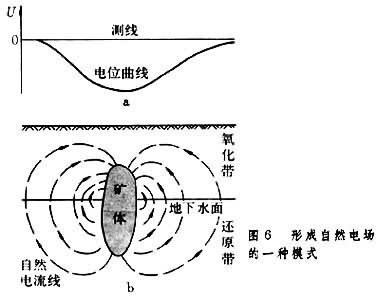

较早的看法是,电子导体的矿体受地下水作用,其上部发生氧化作用,下部发生还原作用,矿体内外便形成自然电流(图6b),并常在矿体上方的地表观测到负的自然电位异常(图6a),据此可以实现找矿。第二种观点认为矿体本身并不参加化学反应,只起传递电子的作用。认为地下潜水面以上岩石孔隙中的溶液起氧化剂作用,地下潜水面以下起还原剂作用。此外还有所谓电极电位学说和浓差电池学说等。对于离子导体情况,地下水在岩石孔隙中流动时,由于水溶液中常含有大量的正、负离子,而且岩石颗粒有吸附负离子的作用,致使地下水带走大量的正离子,形成自然电场。观测此种自然电场,可以确定地下水的流动方向,估计流动速度,探查地下水源位置。自然电场法在水文地质等工作中有广泛应用。

较早的看法是,电子导体的矿体受地下水作用,其上部发生氧化作用,下部发生还原作用,矿体内外便形成自然电流(图6b),并常在矿体上方的地表观测到负的自然电位异常(图6a),据此可以实现找矿。第二种观点认为矿体本身并不参加化学反应,只起传递电子的作用。认为地下潜水面以上岩石孔隙中的溶液起氧化剂作用,地下潜水面以下起还原剂作用。此外还有所谓电极电位学说和浓差电池学说等。对于离子导体情况,地下水在岩石孔隙中流动时,由于水溶液中常含有大量的正、负离子,而且岩石颗粒有吸附负离子的作用,致使地下水带走大量的正离子,形成自然电场。观测此种自然电场,可以确定地下水的流动方向,估计流动速度,探查地下水源位置。自然电场法在水文地质等工作中有广泛应用。大地电磁法 利用大地中广泛分布(几百公里或更大范围)的不稳定的天然电磁场(常用频率范围为10-4~104赫)可以进行地质普查。引起大地磁场的原因,一般认为是太阳辐射状态的变化,电离层中电流体系的扰动以及雷电作用等。高频电磁场穿透深度小,低频电磁场穿透深度大。利用这种规律可使探查深度由浅至深,达数十公里甚至百公里以上。因此本法常用于勘查深部地壳构造。

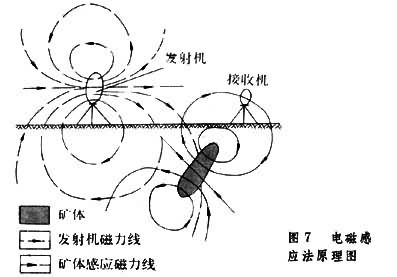

电磁感应法 其原理(图7)

是用人工激发的电磁场使矿体产生感应电流,观测感应电流在空间形成的异常电磁场,根据异常场的分布规律进行地质找矿。本法多用于寻找良导性的金属与非金属矿床。它也有许多分支方法。如按场源形式划分有长导线法、不接地回线法、电磁偶极法等;按观测内容划分有振幅法、相位法、倾角法、椭圆极化法、振幅比-相位差法等;按采用的频率种类划分有单频法、双频法和多频法等。大多数电磁感应法不用接地电极,因此不受野外接地条件的限制,可在冻土带、冰川、沙漠区进行工作,也可在空中观测。

是用人工激发的电磁场使矿体产生感应电流,观测感应电流在空间形成的异常电磁场,根据异常场的分布规律进行地质找矿。本法多用于寻找良导性的金属与非金属矿床。它也有许多分支方法。如按场源形式划分有长导线法、不接地回线法、电磁偶极法等;按观测内容划分有振幅法、相位法、倾角法、椭圆极化法、振幅比-相位差法等;按采用的频率种类划分有单频法、双频法和多频法等。大多数电磁感应法不用接地电极,因此不受野外接地条件的限制,可在冻土带、冰川、沙漠区进行工作,也可在空中观测。