耀斑(卷名:天文学)

solar flares

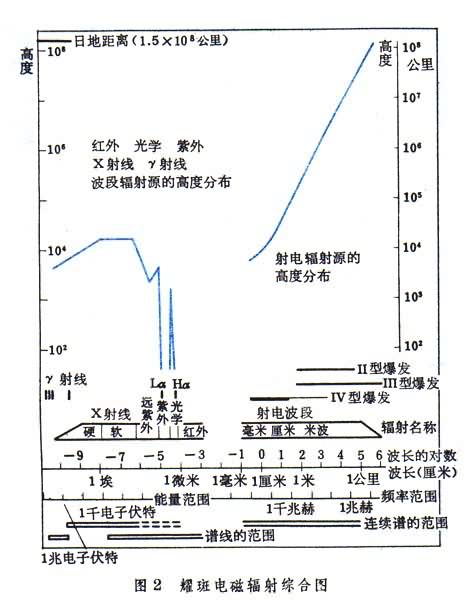

太阳大气(很可能在色球-日冕过渡层)中一种不稳定过程,在短暂的时间(约102~103秒)内释放大量能量(1030~1033尔格),引起局部区域瞬时加热和各种电磁辐射和粒子辐射(质子、电子、中子等)的突然增强。最初是指用单色光观测到的色球的Hα单色辐射突然增强现象,因此又称色球爆发。图1是耀斑的照片。 图2是耀斑电磁辐射综合图,图示各种波段辐射源的高度分布。

耀斑的光学现象 除少数例外,在白光中并不能观测到耀斑。在可见光波段,耀斑的辐射增强主要是在某些谱线上,其中以氢的Hα线和电离钙的H、K线最为突出。大多数耀斑的光学数据是用一个透过波带位于Hα中心的窄带滤光器(Δλ≈0.5埃)得到的。耀斑多半是原有的某些谱斑区在几秒到几分钟的时间内突然增亮。色球耀斑中最亮区的Hα线宽度和强度快速增加的阶段称为闪光相,许多高能过程常在这时发生。有的耀斑中会出现一些特别明亮的耀斑核,其直径为3,000~6,000公里,在太阳硬X射线爆发前约20~30秒开始增亮,而在硬X射线爆发开始后20~25秒亮度达到极大值,持续时间比X射线爆发长二倍。耀斑核是在高能电子穿透色球时产生的。

一般把增亮面积超过3亿平方公里的称为耀斑,不到3亿平方公里的称为亚耀斑。耀斑分为四级,分别以1、2、3、4表示,在耀斑级别后加f、n、b分别表示该耀斑在Hα线中极大亮度是弱的,普通的,还是强的。所以最大最亮的耀斑是4b,最小最暗的是1f。一年中大耀斑出现的频数随其在11年周期中的位置和活动周大小有很大不同。在1957~1958年太阳活动极大年时,一年中出现的超过3级的大耀斑有20~30个。而在上个极大年仅7~8个。

耀斑亮区在日面上有膨胀、缓慢漂移的现象,最常见的是暗条两侧产生的两条亮带以每秒约10公里的速度向外膨胀。耀斑往往产生于纵向磁场中性线(见磁合并)两侧。并且总是产生在活动区磁场结构复杂且快速变化的区域,特别是在磁场极性相反的区域。

耀斑辐射的主要形式是发射线,而连续辐射是罕见的。在3400~6600埃波段内中等强度以上的耀斑谱线约为90条。虽然日面耀斑亮度相差很大,但是它的光谱特性却不因亮度不同而产生重大差异。耀斑光谱的特点如下:依一定时间顺序出现发射线或吸收线:先是低项的几条巴耳末线和CaⅡ的H、K线线心强度增加,同时原宁静日面上看不见的氦D3线呈现为吸收线。接着巴耳末线翼加宽,并可见到高项巴耳末线和金属线的发射线,D3线吸收减弱。然后巴耳末线强度继续增加,线翼进一步加宽,D3线转变为发射线。通常日面耀斑的氢巴耳末线非常宽,金属线很窄。耀斑光谱的另一特点是耀斑发射线形状不对称。谱线中心位置不变,一翼变强,一翼变弱。通常在耀斑一开始时蓝翼较强,几分钟之后蓝翼减弱,红翼变得较强。日面耀斑的电子密度一般为每立方厘米1013个,边缘耀斑的电子密度有随高度增加而下降的趋势,其数值比日面耀斑要小一个量级。从氢线得出的电子温度为7,000~10,000K,而从中性氦线得出的温度则为15,000~20,000K。分析远紫外谱线得出的温度可达24,000~1,000,000K,这是过渡层的温度值,与耀斑的高温部分相对应。光谱分析推算出的耀斑色球部分几何厚度仅10~250公里,和横向尺度相比,显出色球耀斑应是一个薄壳结构。

关于色球耀斑形成的机理,目前大都认为它是色球-日冕不稳定性的次级效应。耀斑爆发后能量以热传导、高能粒子流或力学方式(物质下沉、激波)向下传递给色球,导致各种色球耀斑现象。与耀斑有关的色球、日冕中的光学现象很多,主要有:耀斑前暗条激活、耀斑波(莫尔顿波)、冲浪、喷焰、爆发日珥和环状日珥等。

耀斑的X射线、远紫外线和射电辐射现象 随着射电天文学和航天技术的发展,观测耀斑的范围扩展到射电、紫外线、X射线、γ射线等波段。与耀斑有关的各种电磁辐射的爆发都产生在日冕或日冕-色球过渡层里,温度高达105~107K,常称为耀斑的高温部分。而耀斑的色球光学现象产生在色球或光球上层,温度较低,称为耀斑的低温部分。

太阳X射线爆发和紫外线爆发 太阳的软X射线爆发是热辐射或准热辐射爆发,绝大部分耀斑都伴随这种热辐射爆发。硬X射线爆发是脉冲式的非热辐射爆发。仅少数耀斑才伴随硬X射线爆发,所以耀斑的基本性质是热辐射性的(见热辐射和非热辐射)。紫外线爆发常和硬X射线爆发、脉冲微波爆发一起出现,时间轮廓彼此相符。这三种电磁辐射都是非热辐射性的,是粒子被加速到能量小于兆电子伏时在日冕和日冕-色球过渡层形成的(见太阳软X射线爆发、太阳远紫外线爆发)。

射电爆发 分为脉冲微波爆发、Ⅳ型爆发、Ⅱ型爆发、Ⅲ型爆发(见太阳射电爆发)。Ⅳ型爆发常和大耀斑有关,Ⅱ型爆发都同质子耀斑有关。统计研究发现硬X射线爆发和微波爆发到达峰值后约两分钟才出现Ⅱ型爆发,这表明高能质子加速过程仅在少数耀斑中发生。Ⅲ型爆发大部分与耀斑无关,是另一类粒子-波交互作用过程(见等离子体天体物理学)引起的。但有的大耀斑也伴随有Ⅲ型爆发。很可能是:弱Ⅲ型爆发发生在日冕高层,和耀斑无关;而强Ⅲ型爆发发生在日冕低层,和耀斑有关。

粒子辐射 太阳高能粒子分为两类:第一类是持久性粒子辐射,与某种活动区经过日面有关。活动区从日面东边缘出现后的第二天起,直至转出西边缘后40°都辐射粒子。这种质子流是低能的(≈1兆电子伏)。第二类是与耀斑有关的偶发性粒子事件,分为延迟事件和即刻事件;后者很明显地与耀斑有关,它又分为质子、电子和中子事件(见太阳质子事件、太阳电子事件)。质子和电子事件是耀斑的粒子加速过程中产生的,而中子则联系到耀斑的核反应。

耀斑中的核反应、中子和γ射线 产生核反应需要高能粒子(能量E>1兆电子伏)轰击原子核,所以这种现象和白光耀斑一样是非常稀罕的。许多人试图直接探测太阳中子但都没有成功。从大耀斑发生后测得的质子总流中估计中子通量为每平方厘米每秒10~70个。耀斑中的核反应如下:高能质子同氢、氦、碳、氮、氧作用产生中子,其中大部分逃逸,一部分为质子俘获产生氘核和2.23兆电子伏的γ射线谱线。高能质子同14N或α 粒子同12C作用产生正电子,一部分正电子缓慢降落在光球里同电子作用产生 0.511兆电子伏的γ射线谱线。高能质子或α 粒子同含量丰富的元素作用产生激发态的同位素,这种激发态核回到基态就发出γ射线谱线,如4.43兆电子伏(12C)和6.14兆电子伏(16O)的谱线。这四条γ射线谱线已在1972年8月4日大耀斑发生时观测到,从而间接证明了中子和核反应的存在。

耀斑的地球物理效应是多种多样的(见日地关系),主要有软X射线爆发引起的突然电离层骚扰和太阳耀斑地磁效应,耀斑波引起的行星际激波(见日地间激波和磁流间断),行星际激波引起的急始磁暴,粒子流引起的磁暴、极盖吸收效应、极光等。

耀斑的理论模型要说明:耀斑的能源、能量储存、能量在短时间(10分钟)内释放(触发机制)、能量引起各种热的和非热的现象。耀斑理论按磁场是起积极的或消极的作用而分为两类。前者有佩茨切克、斯特罗克、瑟罗瓦茨基等的中性片(即电流片)模型(图3),阿尔文电路中断模型。后者有皮丁顿波动模型、埃利奥特粒子贮藏模型、卡勒和克雷普林热致耀斑模型等。

参考书目

Z.┈vestka, Solar flares, D.Reidel Publ.Co., Dordrecht, Holland,1976.