钢琴(卷名:音乐 舞蹈)

piano

击奏弦鸣乐器。广泛流行于世界各国的键盘乐器,能演奏和声与复调音乐,能担任独奏、重奏、伴奏的重要乐器。它的结构复杂,音域宽广,表现力极其丰富,并具有高难度的演奏技艺。钢琴音乐除独奏曲、重奏曲、协奏曲外,也包括从管弦乐改编过来的交响曲和歌剧的钢琴曲谱,是音乐文献中最丰富的品种。历史上著名作曲家几乎都写有钢琴作品。

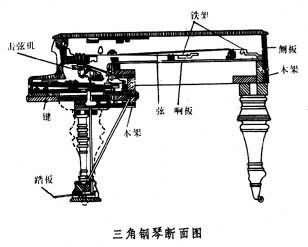

形制及构造 钢琴有两种式样:三角钢琴与立式钢琴。三角钢琴呈翼状三角形,琴弦为水平装置,发音宏亮,传送较远;立式钢琴外形如长方立柜,琴弦斜向交错装置。按下琴键,击弦机以冲力使弦槌击弦,击后立即离弦;同时击弦机又使该弦制音器松离,使弦保持自由振动延续发音。手指离键后,弦槌与制音器恢复原位,该弦发音亦止。演奏的力度及音响变化靠指触及踏板的配合控制。

钢琴的结构复杂,其部件包括:键盘、踏板、击弦机、弦槌、琴弦、金属框架及共鸣板。①键盘。按十二平均律半音关系排列分上下两排黑白键。大型三角钢琴常见的为7组88键,从A2~c5;立式钢琴常见的为7组85键,从A2~a4。另有小型的5组61键;更大的8组96键,但都不常见。②踏板。1783年英国制琴师J.布罗德伍德发明。通常有两个,右边的称制音器踏板或延音踏板。踩下后,制音器全部离弦而起,发音延续,共鸣增强。左边的称弱音踏板,结构有两种方式,三角钢琴是使键盘连同击弦机一起向右移位,使琴槌少击该音一根或两根弦而减弱音量;直立式钢琴是使弦槌靠近琴弦,因击弦冲力减弱,从而减弱音量。③击弦机。是钢琴复杂而灵巧的结构核心(钢琴共有6000个零件,其中4500个是为击弦而用的)。手指按键击弦,击弦机将琴槌推送到适当的位置,再借惯性冲力击弦,击后又必须使琴槌离弦较远,以免回跳再触琴弦。这就须使杠杆机件在击弦的瞬间与击弦下落(或弹回)之后,处于前后两种不同的距离位置。首先解决这一难题的是意大利人B.克里斯托福里,他在1709年设计的击弦机有一“进退结构”(或称“擒纵结构”)装置,这使他成为公认的现代钢琴的创始人。④琴槌。木质心,外裹毛毡。德国(维也纳)式琴的琴槌稍小,英国式琴的琴槌稍大。⑤琴弦。用不同型号的钢丝制成,其中低音及低中音弦绕有粗细不等的铜丝。为平衡音量,低音用1根弦,低中音用2根弦,高中音以上皆为 3根弦。⑥金属框架。近代钢琴在音质音量上的提高,主要是由于琴弦的加粗加长,其张力可达20吨,旧式木质框架无法承受。采用金属框架是一大改进,用钢铁整块浇铸而成。⑦共鸣板。是用木质琴枕与金属框架联为一体的木板,起共鸣作用。钢琴生产的工艺复杂,要求严格。约自1890年起,美国的钢琴生产占世界首位。1970年以来,日本的钢琴产量超过了美国。中国的钢琴产量也成倍地上升。

钢琴的结构复杂,其部件包括:键盘、踏板、击弦机、弦槌、琴弦、金属框架及共鸣板。①键盘。按十二平均律半音关系排列分上下两排黑白键。大型三角钢琴常见的为7组88键,从A2~c5;立式钢琴常见的为7组85键,从A2~a4。另有小型的5组61键;更大的8组96键,但都不常见。②踏板。1783年英国制琴师J.布罗德伍德发明。通常有两个,右边的称制音器踏板或延音踏板。踩下后,制音器全部离弦而起,发音延续,共鸣增强。左边的称弱音踏板,结构有两种方式,三角钢琴是使键盘连同击弦机一起向右移位,使琴槌少击该音一根或两根弦而减弱音量;直立式钢琴是使弦槌靠近琴弦,因击弦冲力减弱,从而减弱音量。③击弦机。是钢琴复杂而灵巧的结构核心(钢琴共有6000个零件,其中4500个是为击弦而用的)。手指按键击弦,击弦机将琴槌推送到适当的位置,再借惯性冲力击弦,击后又必须使琴槌离弦较远,以免回跳再触琴弦。这就须使杠杆机件在击弦的瞬间与击弦下落(或弹回)之后,处于前后两种不同的距离位置。首先解决这一难题的是意大利人B.克里斯托福里,他在1709年设计的击弦机有一“进退结构”(或称“擒纵结构”)装置,这使他成为公认的现代钢琴的创始人。④琴槌。木质心,外裹毛毡。德国(维也纳)式琴的琴槌稍小,英国式琴的琴槌稍大。⑤琴弦。用不同型号的钢丝制成,其中低音及低中音弦绕有粗细不等的铜丝。为平衡音量,低音用1根弦,低中音用2根弦,高中音以上皆为 3根弦。⑥金属框架。近代钢琴在音质音量上的提高,主要是由于琴弦的加粗加长,其张力可达20吨,旧式木质框架无法承受。采用金属框架是一大改进,用钢铁整块浇铸而成。⑦共鸣板。是用木质琴枕与金属框架联为一体的木板,起共鸣作用。钢琴生产的工艺复杂,要求严格。约自1890年起,美国的钢琴生产占世界首位。1970年以来,日本的钢琴产量超过了美国。中国的钢琴产量也成倍地上升。 历史沿革 钢琴的起源,最早可追溯到古埃及与古希腊的弦音计(一弦琴)。将弦音计增加弦数,发展成多弦的乐器,有两种类型:一种手拨式多弦乐器,13世纪时是欧洲民间广为流传的拨弦扬琴,至14世纪与键盘结合而形成哈普西科德;另一种是槌击式多弦乐器,除演变成样式繁多的击弦扬琴外,又直接与键盘结合,于15世纪初形成克拉维科德。这两种乐器是现代钢琴的前身。同时,现代钢琴的形成,还受到竖琴与管风琴的影响。

历史沿革 钢琴的起源,最早可追溯到古埃及与古希腊的弦音计(一弦琴)。将弦音计增加弦数,发展成多弦的乐器,有两种类型:一种手拨式多弦乐器,13世纪时是欧洲民间广为流传的拨弦扬琴,至14世纪与键盘结合而形成哈普西科德;另一种是槌击式多弦乐器,除演变成样式繁多的击弦扬琴外,又直接与键盘结合,于15世纪初形成克拉维科德。这两种乐器是现代钢琴的前身。同时,现代钢琴的形成,还受到竖琴与管风琴的影响。18世纪以前,欧洲在室内用的键盘乐器皆为这两种乐器。哈普西科德音量较大,音色明亮,但缺点是用键盘机械通过羽管拨弦,强弱之分极微,难于控制其力度;克拉维科德能用手指力量产生微小的力度变化,奏出微小的强拍重音及渐强渐弱,但由于“铜锲”击弦后还紧压琴弦,振幅受牵制,发音闷而弱。1709年克里斯托福里创制出一种兼有二者优点的键盘乐器,称为“可奏弱音与强音的哈普西科德”。18世纪中叶德国琴师多都致力于克拉维科德的改革,主要在于增进其音量。早期德国琴击弦机较为简单,直到1770年才有相同于克里斯托福里机件的德国式现代击弦机,但指触较轻而浅,便于表现贝多芬以前的华丽性音乐,称为维也纳琴(德国琴),此为制造钢琴的一大流派。

另一流派是包括法国琴在内的英国琴。英国琴采用克里斯托福里1708年发明的击弦机,至1821年又经法国著名制琴师S.埃拉尔的改进而臻于完善。英国琴指触重、琴槌大,音色厚实,富于歌唱性。埃拉尔改进的“复式进退结构”,是对击弦机的杠杆机械装置的重大改革,使琴键在弹奏快速的重复音时,即使轻弹也能灵活自如。1825年A.巴布科克创造了整块浇铸的金属框架及斜向交叉重叠装置的琴弦设计,近代钢琴的各个关键部件到此就告定型了。

演奏艺术 在钢琴初创时期,对新乐器进行试奏的,都是当时著名的克拉维科德演奏家。根据历史记载,J.S.巴赫和他的儿子C.P.E.巴赫都弹过德国制琴师G.西尔伯曼的琴,C.P.E.巴赫写了《论键盘乐器演奏艺术的真谛》,对于拇指的应用、装饰音、即兴弹奏等加以论述。它不仅是钢琴演奏的最早文献,而且也是M.克莱门蒂、J.B.克拉默、J.N.胡梅尔等最早一批钢琴教师的教学理论基础。第一个用钢琴正式演出的是巴赫的最小的儿子J.C.巴赫,1768年在伦敦用英国制琴家J.聪培制造的钢琴演奏。哈普西科德演奏家D.斯卡拉蒂发展了双音、两手交叉、重复音、超过八度的琶音等弹奏技术,对键盘乐器演奏艺术的发展作出了贡献。当时在弹奏法上,以手指的敏捷、轻巧、平均、清晰为最高要求。指法最初只用中间3个手指,遇有音阶型的走句时,则用手指相互跨越的方法来完成。在自然律转调中,黑键用得很少。J.S.巴赫创造了平均律并把它用于克拉维科德后,在弹奏法上打破了种种限制,不但使用黑键,也打破了只用3个手指弹奏的限制;但对于拇指的使用,一般只在音阶的第1个音或在万不得已时才用。在教学法上,早期的钢琴教师认为手指是弹奏钢琴的唯一工具,为使5个手指独立平均,主张手必须保持平衡,甚至把一个钱币或一小杯水放在学生的手背上,弹奏时钱币或水杯不许滑落,要求非常严格。克莱门蒂是早期著名的钢琴教师,除了演奏、作曲和教学外,还写了一本《钢琴弹奏艺术初阶》。他的练习曲《通向诗国之路》,直到今天还是钢琴学生的教本。W.A.莫扎特的学生胡梅尔,喜欢用触键比较轻的维也纳琴,以便发挥他的手指灵巧与快速。当时,他以辉煌的技术和典雅的风格名震全欧。L.van贝多芬也是一位杰出的演奏家。他强调钢琴演奏应充满生命力和戏剧性,除了在旋律中要求亲切的语调外,在音乐发展中要求具有雄伟气魄和戏剧能量。他喜欢用英国制琴家J.布罗伍德的钢琴,声音洪亮,音色较浓,适合贝多芬的演奏和“如歌的”风格。

18世纪末,踏板记号开始在J.海顿、克莱门蒂的作品中出现,因当时强调声音干净,用得很少。自从J.菲尔德创造了“夜曲”这一钢琴体裁后,由于左手超过八度的远距离伴奏织体,才开始全曲都用上踏板。所以菲尔德和胡梅尔是钢琴演奏从古典风格过渡到浪漫主义风格的桥梁。到了肖邦时代,把踏板的运用提到了一个新的高度。A.鲁宾斯坦把踏板看作是钢琴演奏的灵魂。在C.德彪西的印象派音乐里,踏板更成为音色的调色板了。在他的短暂的不协和和弦的连续进行中,二分之一或四分之一延音踏板的使用,更产生了奇妙的音响效果。

18世纪还是克拉维科德与钢琴并存的时代,到了19世纪,在社会和家庭的音乐生活中,钢琴占了绝对优势,涌现了一大批著名钢琴演奏家,如F.F.肖邦、F.李斯特、F.卡尔克布雷纳、V.阿尔康、H.von彪罗、A.亨泽尔特、I.莫谢勒斯、A.鲁宾斯坦、C.陶西格、S.塔尔贝格、C.舒曼……等。李斯特受小提琴大师N.帕格尼尼的影响,把钢琴演奏技术推进到灿烂辉煌的境地。他的演奏特点是具有乐队般的音响效果和狂想性的音色魔力。尽管他在演奏中对于音乐细节不要求十分准确,但在挖掘乐器演奏技巧的可能性方面作出了卓越的贡献。他是第 1个在舞台上“背谱”演奏的钢琴家,有时,他甚至让听众提出音乐主题,他当场即兴变奏。与李斯特同时代的肖邦,是一位对钢琴有着深刻了解并善于发挥它的性能的钢琴家。他的歌唱音色与亲切语调,伴奏织体中隐藏着的复调因素,新的半音阶的踏板巧妙用法和晶莹精美的技术性走句,再加上“弹性速度”的迷人感染力,使钢琴演奏艺术达到了最高境界。19世纪末出现了J.勃拉姆斯,在弹奏技术上发挥了大的音程跳跃,指间的极度伸张、小指跨越拇指等新的技术,这些都包括在他的51首练习曲里。

19世纪末,出现了以自我为中心的演奏倾向,演奏家可以不完全按照作曲家的原谱来演奏。C.舒曼往往凭记忆演奏;鲁宾斯坦认为当演奏者已正确弹好作品后,可以凭自我感觉增减一些音或改动一些音;С.В.拉赫玛尼诺夫有时在原谱的低音上加了八度,力度记号也随意加以改变;F.布索尼在演奏中也常把古典作品现代化。一直到了A.施纳贝尔,才把演奏引导到纯正、完整地忠实于原作的新阶段。今天有素养的演奏家都把忠实于作曲家的原谱引为己任。

20世纪,德彪西的充满色彩性的钢琴作品,给演奏技术提出了新的课题。虽然他是肖邦和李斯特的继承者,但在他的钢琴作品中,既不追求肖邦那样的如歌旋律,也不向往李斯特那样的辉煌音响;他有时需要明亮闪光的色彩,但却罩上一层雾一样的薄纱,因此在演奏技术上除了踏板的精巧用法外,在触键上需要抚摸般的指触和一掠而过的漂浮音响。他在任何情况下,都不把钢琴当做打击乐器,极少用指尖对琴键作直接冲击的弹奏,只有最后一首前奏曲《焰火》的某些段落可以说是一个例外。到了20世纪40年代,第二次世界大战以后,出现了先锋派的某些作品,作曲家为了达到新奇的音响效果,对于演奏方法也提出了特殊要求,演奏时用所谓“加料钢琴”,即在一架事前准备好的钢琴内,用橡皮或其他金属物夹在琴弦中,以改变钢琴的原有音响;例如R.S.约翰逊的《第二钢琴奏鸣曲》,在谱上注明要用20种方法在钢琴里“加料”,使其发出各种奇怪的音响,以满足作曲家的要求。近年来,在创作和钢琴演奏上,现代派的音乐思潮已逐渐衰退。

作家与作品 最早出版的钢琴谱,是1732年意大利人L.朱斯蒂尼创作的12首奏鸣曲。在这之前,17世纪末~18世纪初的键盘音乐,都是为克拉维科德和哈普西科德写作的。H.珀塞尔、F.库普兰、巴赫、G.F.亨德尔有多乐章的帕蒂塔,巴赫有前奏曲与赋格,斯卡拉蒂有单乐章的奏鸣曲。上述这些作品,都已成为现代钢琴音乐中的重要文献。

巴赫、亨德尔以后,是哈普西科德音乐与钢琴音乐之间的过渡时期。这一时期的代表作家有C.P.E.巴赫、莫扎特与海顿。他们发展了多乐章的现代奏鸣曲,并定型第1乐章为奏鸣曲式。

18世纪末~19世纪初,克莱门蒂、贝多芬、F.舒伯特等写了大量奏鸣曲。贝多芬的《三十二首钢琴奏鸣曲集》成了钢琴音乐的宝库。其中《热情》、《黎明》奏鸣曲有着精湛的专业技巧;贝多芬的小品曲为19世纪重要的钢琴体裁──单乐章的特性曲开了先声。舒伯特的奏鸣曲富于管弦乐色彩,他也是单乐章特性曲(即兴曲、圆舞曲等)的代表作家。这一时期还产生了大量的练习曲作家,有克里曼蒂、克拉默、胡梅尔、C.车尔尼等。

19世纪中叶,作曲家创作了更为丰富多采的单乐章乐曲,如肖邦的夜曲、叙事曲、前奏曲、马祖卡及波兰舞曲;F.门德尔松的无词歌;R.舒曼的传奇曲和标题性小品套曲,如《狂欢节》、《蝴蝶》;李斯特的《高级技巧练习曲》、《匈牙利狂想曲》和由歌剧咏叹调改编的幻想曲等。19世纪后期,E.格里格是民族化的先驱,他也写了许多特性曲,这时的作曲家还有A.德沃扎克、B.斯美塔纳、М.А.巴拉基列夫、E.格拉纳多斯、I.阿尔韦尼斯、M.de法利亚、E.麦克道尔等人,都以单乐章的特性曲为主。M.雷格尔的《巴赫主题变奏与赋格》和布索尼的《复调幻想曲》,都是规模宏伟而技巧艰深的作品。

20世纪的先驱者是印象派的德彪西和十二音体系的A.勋伯格。德彪西从1905年后,陆续创作了《意象集》、《版画集》、《儿童角落》、《十二首钢琴前奏曲》;勋伯格1909年以来发表了《三首钢琴曲》和《六首钢琴小曲》。20世纪钢琴作曲家的中心人物是B.巴托克,他的《十四首小品曲》和《粗犷的快板》突出了钢琴的“敲击性”特点;他从1926~1937年,陆续出版了6卷《小宇宙》,共153首小品曲。第二次世界大战之后,产生了序列音乐与电子音乐等先锋派音乐,代表作家有O.梅西昂、P.布莱兹和K.施托克豪森等。

据史书记载,钢琴于19世纪初叶由外国传教士传入中国,据现有资料所见,萧友梅作于1916年底的钢琴曲《哀悼引》(作品24)是中国音乐家创作的第一首钢琴作品。至20世纪30年代,又有一些中国作曲家的钢琴作品问世。如贺绿汀的《牧童短笛》,刘雪庵的《中国组曲》等。中华人民共和国成立以来,中国作曲家创作了大量的钢琴作品。具有代表性的作品有丁善德的《儿童组曲》、《民歌主题变奏曲》,陈培勋的《卖杂货》、《思春》、《双飞蝴蝶》,瞿维的《花鼓》、《主题及变奏曲》,朱践耳的《流水》。刘庄的《变奏曲》、《三六》,黎英海的《夕阳箫鼓》、《阳关三叠》,汪立三的《兰花花》、《东山魁夷画意》,刘诗昆、潘一鸣、孙亦林的《青年协奏曲》,殷承宗、储望华的《黄河协奏曲》,杜鸣心的《序曲》、《红色娘子军组曲》(舞剧改编),以及桑桐的《东蒙民歌小曲七首),蒋祖馨的《庙会》,周广仁的《陕北民歌主题变奏》等。