丛书(卷名:图书馆学 情报学 档案学)

series

在一个总书名下汇集多种单独著作为一套,并以编号或不编号方式出版的图书。它通常是为了某一特定用途,或针对特定的读者对象,或围绕一定主题内容而编纂。一套丛书内的各书均可独立存在,除了共同的书名(丛书名)以外,各书都有其独立的书名;有整套丛书的编者,也有各书自己的编著者。一套丛书一般有相同的版式、书型、装帧等,且多由一个出版者出版,除少数丛书一次出齐外,多数为陆续出版。

南宋嘉泰二年(1202)俞鼎孙、俞经编《儒学警悟》,将6人的6种著作汇为一书出版。70年后,左圭辑成《百川学海》,收书 100多种。两书被视为中国丛书之祖。清代编纂的丛书数量多,卷帙大,门类齐全,校勘精良,其中最著名的是《四库全书》。辛亥革命以后,既出版了《四部丛刊》、《四部备要》、《丛书集成》等以古籍为主的大型丛书,又出版了《中华百科丛书》、《ABC丛书》、《一角丛书》等介绍现代科学文化的丛书。中国当代著名的丛书有《当代中国丛书》、《走向未来丛书》等。中国自宋代以来出版的丛书数量巨大,类型繁多。其中古籍丛书对于古代文献的收集、保存和传播起了巨大的作用。《中国丛书综录》、《中国近代现代丛书目录》收录了1949年以前出版的大量丛书。中国的古籍丛书按收书方式有举要 (汇集重要的或常用的书)、搜异(汇集难得的异本)、辑佚(汇集已散佚的书)、影旧(影印宋元本或罕见抄本) 等几大类,按收书内容则有专代、专地、专人、专学等几类。本条后文介绍几套较有影响的大型中国古籍丛书。

在西方,17世纪后半叶,英国书商以编有号码的小册子形式分别出版了各剧作家的剧本,这是较早的丛书。由于价格低廉,而且读者可利用书商提供的封皮,按其顺序号自行装订成册,因而深受欢迎。到18世纪上半叶,这种分册编号的出版方式在英国城镇已广泛流行。19世纪初,西方的丛书主要是重印各种版权期已满的图书;19世纪20年代,开始出版一些价格比较低廉的原著丛书。19世纪中叶,丛书已逐渐普及,能为一般人所接受,如英国书摊上到处可见1先令1册的《铁路文库》、《大众文库》、《一先令丛书》等。进入20世纪,丛书的出版更加繁多。美国E.A.贝尔编的《丛书子目──图书馆员和学生用手册》正编和补编共收录了美国和其他国家以丛书方式出版的图书(子目)约 7万种。西方丛书一般分著者丛书、专著丛书、机关团体丛书、出版家丛书等。

《四库全书》 中国古代卷帙最大的丛书,共7.69亿字,以经、史、子、集 4部分类,故名《四库全书》。清乾隆三十八年(1773)成立四库全书馆,任命皇室郡王及大学士16人为总裁,六部尚书及侍郎为副总裁,下设总纂官、总阅官、总校官等 300多名,缮写人员数千名,多是当时名儒学者。历10年修成全书1部,其后分抄6部,分贮在全国7个藏书楼中(见四库七阁)。因7部全书抄成时间先后不一,抽补散失情况各异,因而各部卷帙不尽相同,文津阁所藏《四库全书》(现藏北京图书馆)共收书3503种,计79337卷,装订成36304册。

《四库全书》汇集了自中国有文字以后至清乾隆年间的主要文献,这些文献来源于以下 6方面:①内府本,即政府藏书,包括武英殿等内廷各处藏书。②敕撰本,即清初至乾隆时奉旨编纂的书,包括帝王的著作。③各省采进本, 即各省督抚征集来的图书。④私人进献本, 即各省藏书家自动或奉旨进呈的书。⑤通行本,即采自社会上流行的书。⑥《永乐大典》本,即从《永乐大典》(见类书)中辑录出来的佚书。收入《四库全书》的书籍,在300万字以上的有31部,包括类书、政书、史书、诗文集、医书、方志等。部头最大的是清康熙年间编纂的类书《佩文韵府》,共 940多万字;其次是明初编纂的收有6万多个验方的《周定王普济方》,有870多万字。

《四库全书》保存了中国历代大量文献。所据底本中,有很多是珍贵善本,如宋元刻本或旧抄本;还有不少是已失传很久的书籍,在修书时重新发现的;也有的是从古书中辑录出来的佚书,如从永乐大典中辑出的书有385种。《四库全书》的编纂,无论在古籍整理方法上,还是在辑佚、校勘、目录学等方面,都给后来的学术界以巨大的影响。但是,《四库全书》毕竟是乾隆皇帝以“稽古右文”为名,推行文化专制政策的产物,乾隆借纂修《四库全书》之机向全国征集图书,贯彻“寓禁于征”的政策,对不利于清朝统治的书籍,分别采取全毁、抽毁和删改的办法,销毁和篡改了大批文献。《四库全书》突出了儒家文献和反映清朝统治者“文治武功”的文献,排斥了有民主色彩或敢于批评儒家思想的文献及戏曲和通俗小说如宋元杂剧、话本小说、明代传奇等。

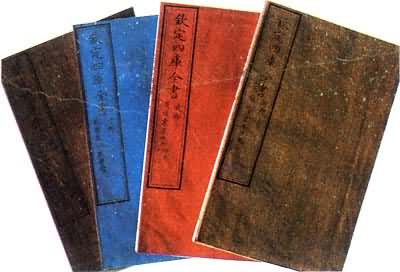

《四库全书》将所收书籍按经、史、子、集 4部分类,4部之下设44类,其中经部10类、史部 15类、子部14类、集部 5类。一些类目又细分若干属(三级类)。收入《四库全书》的各书,书前都撰有一篇提要,介绍作者生平、本书主要内容,学术源流、版本流传,间或考辨文字增删、篇帙分合,本书得失等。这些提要具有较高价值。 1781年曾汇编为《四库全书总目》200卷。《四库全书》七部都是用毛笔端楷抄写而成的。书页一律直行红格,每半页8行,每行 21字,有些书内还绘有精细的插图。书封面用黄绢,绢面颜色标志着书的类别,如北四阁藏的《四库全书》经部绿色,史部红色,子部蓝色,集部灰色,每册书的首页和末页都盖有乾隆玺印,每阁一式,各不相同。每若干册贮存在一个楸木匣内,名为一函,函面上刻书名;函内的书用香楠木片夹起并用绸带束住。函面字、绸带与绢面的颜色相同。(见彩图)

七部《四库全书》留存下来的只有文津阁本、文溯阁本、文澜阁本和文渊阁本等 4部,前三部现存中国大陆,后一部在中国台湾。1983年台湾商务印书馆据文渊阁本影印出版,1986年上海古籍出版社亦着手整理影印,拟分期出版。

《古逸丛书》 综合性善本丛书。始辑于清代,分初编、续编和三编。初编辑者黎庶昌(1837~1897),字莼斋,贵州遵义人,曾任清政府驻英、法、德、日等国参赞。清光绪八年(1882)任出使日本大臣。在日期间,他见到不少在中国已经亡佚和稀见的宋元刻本及旧抄本古籍,为了保存和传播这 些珍本古籍,辑刻《古逸丛书》,因所刻多古本逸编而命名。该丛书由黎庶昌的随员、精通版本目录之学的杨守敬任校刊。全书共200卷,计26种,包括经、史、子、集4部,随获随刻,均摹其真(影刻)。校刻工作始于清光绪八年(1882),成于清光绪十年(1884)。每刻一书,先选择日本技艺精湛的刻工示范笔法,而后动工,有时对某个字修改补刻几次才满意。第一种是影宋蜀大字本 《尔雅》3卷,最后一种是影宋本《太平寰宇记》残6 卷。丛书的开头是黎庶昌自序,阐明选辑的缘由和宗旨,继以26种影刻本的叙目,即每一种书的解题,述其源流,考其版本。其中第20种的卷末附有杨守敬、黎庶昌等题识和他们过录的前人跋文。《古逸丛书》缕版十分精细,可与宋椠元刊齐驱,其中尤以在日本东京使署初印的美浓纸本为佳。后来书版运回国内,归江苏官书局。全部版片现存扬州广陵古籍刻印社。

辛亥革命后,张元济主持商务印书馆时,竭力倡导影印古籍,继完成《四部丛刊》和《百衲本二十四史》之后,仿照黎庶昌之例,博访罕传珍本,辑成《续古逸丛书》。续编共收书47种,由商务印书馆影印出版。其中46种是在中华民国年间印行的。 第一种影宋本《孟子》,印于1919年,后因抗日战争而中辍,最后一种影宋本《杜工部集》1957年问世,首尾相距38年。

中华人民共和国建立后,为便于珍贵版本古籍的保存和流传,国务院古籍整理规划小组决定辑编《古逸丛书三编》,将汇集宋元旧刊的精品、孤本,陆续由中华书局印行。为保存原书面貌,三编全部采用影印线装,每书均附有出版说明,对版本的流传和学术价值加以考证和评估。第一种影宋本《忘忧清乐集》于1982年问世。到1988年底已出版35种,1992年将出齐三编的全部37种(原计划为50种)。

《四部丛刊》 大型古籍影印丛书,由张元济主持辑录,商务印书馆1919~1936年出版。计收书504种。分为 3编,各依《四库全书》的分类次序,编排成经、史、子、集 4部分。所选均为重要古代典籍。经部多收汉唐经注和字书原本;史部除正史、编年、地理之外,取最古的别史、杂史、传记、载记;子部取九流十家的著作中言辞古雅,流传有绪的,及算学、兵书、医经中主要的数种;集部则采录有影响的别集与总集。该丛刊对唐以前的著作收入较多,宋元以后的书籍则取舍较严。

《四部丛刊》采用照相石印的方法,将大小不一的古籍印制成统一的规格,字体清晰便览。

全书分为三编。初编刊行于1919~1922年,收书350种,共 8548卷,线装2100册, 1926~1929年重印,收书总数、版式装潢与原印相同,但调整了部分版本,再版计为8573卷,2112册。重印时还增补了某些残缺的卷叶和序跋 ,过录名家校语 ,或比勘旧刻辑成校记附在书后。1936年曾缩印成平装本出版。续编刊行于1934年,收书81种共 1910卷,线装500册。三编刊行于1935~1936年,收书73种共1910卷,线装500册。

《四部丛刊》所用底本选择精良。编者以商务印书馆附设涵芬楼收藏的古籍善本为主,遍访南北各图书馆,并到日本访求,反复比较,择优付印。如果古本已经卷帙不全,编者就用后出善本相补。

《四部丛刊初编》有《书录》可供查找,《书录》按经、史、子、集编排,每书除著录书名、卷数、撰人外,还涉及版本和收藏图记,可视作一种善本书目。续编、三编书后多附题跋,陈述版本、兼及内容,亦可资参考。上海书店曾重新影印《四部丛刊》,合订为精装500册,并编有《四部丛刊初、续、三编总目》。

《四部备要》 大型古籍丛书。陆费逵、高野侯等辑校,中华书局1920年起排印出版。共5集,计收经、史、子、集各种古籍351种,11305卷,线装2500册。

《四部备要》有意仿效于敏中等所辑《籀藻堂四库荟要》精选 《四库全书》 的办法,但选目更着重实用。全书用聚珍仿宋活字排印,字画清晰,精美古雅。先以6开线装出版,重版时放大版面,5开线装,仍为2500册。1934年又出版布面精装16开本 100册,纸面平装16开本280册,将原4 页缩成1页,正文注释都加句读,按张之洞《书目答问》次序重新编排。原计划分 8集出齐,但在中华人民共和国建立之前只出了 7集。1955年补出第8集时抽去集部所收《曾文正公诗集》3 卷、《文集》3卷,增入《养一斋文集》20卷,《李养一先生诗集》4卷、《赋》1卷,《诗余》1卷,因此前后略有不同。

《四部备要》因选书实用,字体清晰,很适合中小图书馆和文史研究者使用,流传极广。缺点是有些书底本选择不精,又经排印,不免有脱字误字,使用时遇到问题,仍须核对原书。

《四部备要》有《书目提要》4 卷,列各书著者小传、提要、卷目,可供检索和参考。

《丛书集成》 汇编性大型丛书。王云五主编,商务印书馆1935年开始分批出版。全书计有宋、元、明、清4代的丛书100部(套)。选择标准以实用与罕见为主。分为普通丛书、专科丛书、地方丛书 3大类。普通丛书中宋代 2部,明代21部,清代57部;专科丛书中经学、小学、史地、目录、医学、军事类合12部;地方丛书中,省区、郡邑各 4部。其中罕见的如元刊《济生拔萃》、明刊《范氏奇书》、《今献汇言》等都已传本不多,清代《武英殿聚珍版丛书》、《知不足斋丛书》、《粤雅堂丛书》等则内容丰富,是研究古代文史的实用之书。

这百部丛书中,原约有子目6000种,经删除重复后,实约4100种,约 2万卷。计划从1935年起分4000册,每册 1号,共4000号,分10批出齐,后因抗日战争爆发而中断,实际出版了3062种,3467册;尚有1045种,533册未及出版。《丛书集成》以排印为主,开本较小,间有不宜排印的,改为影印。以一书一册为主,篇幅多者分为数册,少者数种合订一册。各书前注明所据底本,并标出册数顺序号码。全书依王云五所编《中国图书统一分类法》编排,是较早用现代分类法编排古籍的范例。

《丛书集成》将保留在古籍丛书里的大量笔记、丛抄、杂说以及稀见文集、零星著作汇成一集,内容丰富,很受文史研究者欢迎。但由于当时急于求成,也造成了一些标校失误或排印错误,而其中影印本据善本印刷,反较排印本优良。 90年代初中华书局完成了已出丛书的重新影印工作,并计划在90年代中期补齐全书。

《丛书集成》另有《初编目录》,包括“丛书百部提要及分类、书名诸索引”。