纳西族音乐(卷名:音乐 舞蹈)

music of Naxi nationality

纳西族主要聚居于中国云南省丽江纳西族自治县,其余分布在滇西北的中甸、宁蒗、维西和四川省的盐源、木里以及西藏自治区的芒康等地。人口245154人(1982年统计)。纳西语属汉藏语系藏缅语族彝语支,分东、西两种方言区。过去信仰多神的东巴教,部分人信仰喇嘛教。纳西族的音乐可分为民间歌曲、歌舞音乐和器乐3类。

民间歌曲 从音乐形式和内容上,可分为如下几种:

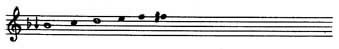

“谷期” 意为吟唱,流行于西部地区,节奏自由,旋律常自高音开始,并任意延长。如:

由于地区和内容的不同,形成不同的唱腔和风格,如“娥忍谷期”、“拉伯谷期”、“妮娜薄谷期”等。其内容多为情节曲折的叙事长歌,语言优美,比喻生动。

“倮北谷奴至” 意为劳动歌,有栽秧唱的“夕独热”、 “喂猛达”、 拔秧唱的“勒白儿”、收割唱的“窝勒鲁”、舂碓唱的“习碓”……。其他如犁田、采药、织麻、筑墙等也都有不同的歌曲。其内容多与各项劳动紧密相联,或祈求丰收,或相互逗趣以鼓舞劳动热情。这类歌曲节奏鲜明,节拍与劳动相适应。

“都目北夺至” 有“思库”、“目至”两种。①思库,意为喜歌,是恋爱、说媒、婚嫁时唱的歌。其中“四喂喂”、“浓布伙”、“祝婚歌”较为庄重,其余的情歌如“斯玛达”、“喂娃谷”、“时社”等较轻快活泼,其中“时社”意为说情,音调别致,感情含蓄。演唱形式有对唱、也有男女集体对唱,均为轻声吟唱,音调近口语。②目至,意为挽歌,如“目布”、“阿力朱”、“喂莫哩”、“喂热”、“热尺”等均是挽歌,速度徐缓,音调低沉,内容多属对死者的缅怀和对死者亲属的安慰。

“格于格止” 直译为见到什么唱什么,是一些短小的民歌,旋律较固定,音域不宽,曲调流畅、朴实,如:“纳西小调”、“喂哦”、“虚勒”、“三思吉”、“西目至”等;歌词多为即兴创作,内容有颂歌、祝愿等。

东巴调 是东巴教念诵经文调。音阶、调式、旋律等与古老的纳西族民歌相似,多为一、两个乐句的变化重复。

“阿伙比哩” 是东部地区广为流传的一个歌种,亦称“阿哈巴拉”、“阿卡比哩”、“阿卡巴达咪”等。东部地区的民歌曲调,绝大部分是由它演变而来。音阶、调式、节奏和乐曲结构多种多样。曲调多由高音(或由中音区跳到高音)开始,并自由延长,音域较宽,有的甚至超过两个八度,速度自由,旋律高亢。其歌词多为即兴编创,内容以情歌和对母亲的赞美、怀念等居多。

此外,还有部分反映劳动生产和其他内容的阿伙比哩,亦称“国”,为唱或赞之意,其曲调明快,节奏鲜明,结构规整,音域在十度之内。音调仍来自阿伙比哩,但变异较大,演唱中不时加入统一舞步或配合劳动节奏的呼喊声。

由于纳西族东西两种方言的差别,以及东西两地民间音乐在调式、音阶旋律发展手法上的不同,形成了两种不同的音乐风格。西部民歌优美含蓄,委婉纤细;东部民歌较为明朗热情,粗犷奔放。西部民歌(包括舞蹈歌)的音乐特征是:①除以la或mi为主音的五声调式外,还有大量的以四音列及三音列构成的民歌。②谷期所用的调式音阶较为特殊,其音阶为:它经常以比a略高,比戇b略低的↓戇b作中结音及结束音。骨干音为↓戇b、c、d、#f四音。#f 音经常自由延长,并与下方大二度音形成速度缓慢的颤音Ⅲ式装饰性润腔。纳西语称“左啰”(意为滚动),这是西部纳西族民歌在演唱时的一大特征。也可出现在la、do、mi、#fa 几个音上。如:③旋律(除谷期外)多具五声音阶旋法,并采用重复装饰、变化等主句展开手法,乐曲往往结束在最低音或低音区。④歌词多属5字句,并有“借字谐音”的特点,即上行诗句里必有一个字或词被下行诗句所用,只要音同,意可不同。纳西语是主—宾—谓的语序,所以歌词入谱时一般是先唱后3字,然后再唱全句5字,这对民歌曲调常采用重复手法有很大关系。东部民歌的音乐特征表现在:①多采用以sol或do为主音的五声音阶。有少数歌曲有fa出现,造成色彩上的变化。②旋律起伏较大,旋律线往往呈下弧形。并以曲折级进型居多,乐曲一般在中音区结束。③无论东部或西部民歌均常用

的节奏。④曲式结构多为带引句或不带引句的一或两个乐句的变化重复。

的节奏。④曲式结构多为带引句或不带引句的一或两个乐句的变化重复。

歌舞音乐 纳西族的歌舞音乐可分为两类:

舞曲 一般用竹笛或葫芦笙为舞蹈伴奏。音乐属五声的各种调式,曲调悠扬,旋律多跳进,节奏鲜明。乐句多以变化重复的形式出现,段落之间无明显对比。

歌舞曲 音域不宽,一般在八度以内。舞蹈者手挽手或手搭肩围成圆圈。一领众和、边唱边舞,主要有以下几种:

①“喂猛达”,意为可怜的鹰,亦称“猛达蹉”、“喂莫丽蹉”、“莫达”等。其曲调大同小异,均由la、do、re、mi4个音构成旋律。②“窝热热”,流行于金沙江沿岸各村寨的一种古老歌舞,亦称“窝热”、“热蹉”、“热美蹉”等。其旋律均由以la为主音的三音列或四音列构成,并多在丧事时演唱。唯丽江大东一地的窝热热在丰收、喜庆时演唱,属男女二声部合唱。男声由sol、↓mi、do3音构成呼唤式音调,女声由la、si、sol3个音构成装饰性衬腔,男女声相互交织、互为补充,形成鲜明的对比,同时形成一种热烈、粗犷的情绪,具有西南地区浓郁的游牧、狩猎的生活气息。如:③“热尺蹉”,是流行于中甸三坝的古老歌舞曲。多数旋律庄重、肃穆,也有旋律轻快活泼的。一般为男声领唱和齐唱。旋律采用以 sol为主音的五声调式。由引子和两个乐句构成。④“阿卡巴拉”,是流行于中甸三坝的一种古老歌舞曲。多采用三音列、四音列以及五声调式,一般都重复末句。其内容多为反映爱情生活的各种“相会调”。⑤“呀丽哩”,有多种曲调。如“呀哈哩”、“亚里”、“阿里呀里”以及“阿里里”等。歌词较欢快活泼。40年代末期产生的“阿里里”,就是从呀丽哩演变而来,其结构简练,有领有和,层次分明。曲调明快活泼,反映了劳动人民的欢乐心声。如阿里里:

器乐 纳西族流行的乐器有:筚篥、横笛、芦管、琵琶、古筝、胡拨、口簧、二簧、胡琴、银锣、偏铃、鼓、镲等。纳西族器乐曲有如下诸种:①“白石细哩”,即白沙细乐,是一部带有歌曲、器乐曲、舞蹈的大型套曲。据传始于元代,现存6个乐章。乐曲充满缠绵悱恻、哀伤凄婉之情,常用于丧事,成为纳西族的一种风俗性音乐。乐曲来源至今尚无定论,但大部分乐曲音调与纳西族民歌有直接或间接的联系。②筚篥调,筚篥即竹笛,指用筚篥吹奏的各种曲调。③口簧曲,曲调较多。如“蜜蜂过江”、“狗追马鹿”、“铜盆滴水”、“母女夜话”等。④丽江古乐,纳西族将内地传入丽江的洞经音乐称“丽江古乐”。其乐曲富有江南丝竹风味,但经过纳西族以“左啰”方式演奏和百余年的演变,已具有一定的纳西族特色。

1949年后,纳西族音乐得到了很大发展。出现了“阿里里”、“耆老歌”、“唠喂调”等新民歌,濒于失传的白沙细乐也得到了发掘、整理,民间艺人和锡典对白沙细乐的传授起了积极作用。