获得性免疫缺陷综合征(卷名:现代医学)

acquired immunodeficiency syndrome,AIDS

又译艾滋病、爱滋病。人免疫缺陷病毒(HIV)引起的传染病。主要临床表现是严重的机会性感染和肿瘤(如卡波济氏肉瘤)等。自1981年美国报告首例以来,世界各地已陆续发现本病。根据世界卫生组织(WHO) 1991年10月1日的报告,世界已有163个国家和地区发现本病,发病遍及五大洲,主要流行于美国及非洲,如乌干达、扎伊尔等地,其次为西欧的法国、德国、英国、意大利,中美洲的海地,南美洲的巴西,亚洲的日本、印度尼西亚、泰国、香港、台湾,斯堪的纳维亚、澳大利亚等地区和国家也有发生。全世界已报告患者418403人,实际患者数为150万,其中50万为儿童。估计2000年将达4000~4500万。流行最严重的一些非洲国家,HIV感染者已超过总人口的10%。到1991年11月,中国HIV感染者统计有617例,发展为AIDS者8人。由于缺乏有效的防治措施,发病的地区和国家尚在不断扩大,发病人数也在不断增加。目前,病死率较高,根据追踪观察,发病后平均生存期仅1年。病人和无症状的病毒携带者是本病的传染源。传染源的血液和精液中含有大量病毒。传播途径主要是性接触,其中主要的是同性恋行为(肛门处的粘膜较阴道粘膜薄,易损伤,故肛门性交易传播本病),其次为异性恋行为(病人的配偶亦可受染,非洲一些地区妓女中HIV抗体阳性率很高)。还可通过未消毒的注射器传播,最常见于静脉注射药品(多为海洛因之类麻醉品)的药瘾者。输入含有HIV的血液及血制品也可引起,常见于输入第Ⅷ因子治疗血友病时。母-婴传播亦很多见,患病的母亲可以在围产期经子宫、产道和哺乳传给婴儿。此外,本病也可通过家庭内密切的接触传播,但这不是主要的传播方式。发病年龄多在20~49岁间,男多于女。根据美国对不同人群中本病发病危险因素的调查,同性恋或异性恋者占73%,药瘾者为17%,海地移民为4%,输血引起者及血友病病人各占1%,原因不详者为4%。

病原体 1983年法国学者L.蒙塔尼埃从患者淋巴结中分离出一种有关的病毒,称为淋巴结病相关病毒(LAV)。同年,美国学者R.C.加洛也从病人体内分离出相同的病毒,称为人类T细胞白血病病毒Ⅲ型(HTLV-Ⅲ)。后证明上述病毒即本病病原。1986年国际病毒分类委员会建议将这新病毒命名为人免疫缺陷病毒(HIV)。HIV为逆转录病毒,病毒核心为单股RNA,外有包膜。病毒有核心蛋白、包膜蛋白及酶蛋白(包括病毒的多聚酶和逆转录酶等)三种结构蛋白质,HIV在体外能在某些T细胞株如H9、CEM 、Molt-4等细胞内繁殖,可用作分离及培养病毒。HIV对热敏感,在56℃时30分钟可以灭活。对乙醚、丙酮、0.2%次氯酸钠及酒精等敏感,但对紫外线不敏感。HIV分Ⅰ型和Ⅱ型。HIV-Ⅰ型是流行于世界多数地区的AIDS病原。HIV-Ⅱ型引起的AIDS,主要流行于西非,美国及西欧亦有发现。

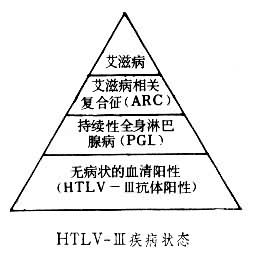

发病机理 HIV感染人体后,主要侵犯及破坏人体免疫活性细胞,如辅助性T细胞(Tн)、单核细胞、巨噬细胞等,由于辅助性T细胞表面有HIV受体,故HIV极易与Tн细胞结合。HIV在这些细胞中生长繁殖,并破坏细胞导致淋巴细胞总数和Tн细胞数明显减少,Tн/Ts(抑制性T细胞)比例减低,机体免疫功能低下,尤其是细胞免疫功能严重缺陷,表现为各种皮内试验缺乏反应,淋巴细胞转化率降低,出现严重机会性感染和肿瘤等。由于HIV的核酸与寄主细胞的核酸发生整合,故病毒不易被机体清除。病毒不断复制,形成持久性感染。但感染HIV后,多数人不表现症状,只是血清抗体阳性,成为无症状HIV携带者。30%感染者表现持续性淋巴结(淋巴腺)肿大,无痛或出现疲乏。这种情况称为持续性全身淋巴腺病 (PGL)。多数患者长久维持原状,少部分患者可恶化出现极度不适、消瘦、腹泻、盗汗、口腔白斑病、脾肿大、湿疹等临床表现,称为AIDS相关复合征(ARC)。上述几组患者中,有10~15%在 3年内发展成典型的获得性免疫缺陷综合征(见图)。

临床表现 AIDS的潜伏期长短不一,可达1~15年以上,平均为3~5年。感染HIV后,多数表现为无症状病毒携带者,少数发展为显性感染。在显性感染的病人中,多数表现为AIDS相关综合征,少数为典型AIDS。无症状病毒携带者体内(尤其是血及精液中)带有HIV,可以传染他人,但不出现临床症状,血清抗-HIV抗体阳性。不少无症状病毒携带者,以后可以发展为AIDS相关综合征或典型AIDS。AIDS相关综合征是本病前期或轻型AIDS。主要表现为长期发热、疲乏无力、盗汗、体重减轻、多个部位或全身淋巴结慢性肿大,部分病人可发展为典型AIDS。典型的AIDS可先有发热、疲乏无力、盗汗、消瘦等前驱期症状,主要表现为机会性感染和肿瘤。机会性感染即病人免疫功能极度低下时,寄生于人体的条件致病菌(如卡氏肺孢子虫、弓形虫、隐孢子虫、白色念株菌、新型隐球菌、鸟型细胞内分枝杆菌、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒等)引起的严重感染。最常见的是卡氏肺孢子虫肺炎,表现为发热、干咳、胸痛及呼吸困难等,X射线检查肺部有弥漫性炎症。其次可表现为脑炎及脑膜炎、慢性腹泻及全身性播散性感染,包括肺炎、肝炎、中枢神经系统感染及消化道炎症等。最常见的肿瘤是卡波济氏肉瘤,表现为皮肤上的蓝色或褐色结节,多见于下肢,并可引起全身性播散。此外,还可发生伯基特氏淋巴瘤、T细胞淋巴瘤等。有程度不等的贫血、血小板减低、白细胞减少,主要为淋巴细胞总数减少。

诊断 凡是原因不明的机会性感染(须排除应用免疫抑制剂及抗肿瘤药物治疗引起者)及患卡波济氏肉瘤的病人,或长期发热、消瘦、盗汗、乏力、慢性腹泻伴有不明原因的多处或全身淋巴结慢性肿大者,均应怀疑为本病;若伴有来自AIDS流行地区并有不正当性行为,尤其是同性恋者、药瘾者、血友病病人等,更应高度怀疑本病。淋巴细胞总数明显减少,Th/Ts比例小于1,都有辅助诊断意义。进一步可用酶联免疫吸附法(ELISA)、免疫荧光法或放射免疫法检查抗-HIV抗体。上述方法可出现假阳性,仅能作为筛选检查,若检查结果为阳性者,可进一步用放射免疫沉淀法或免疫吸印法检查进行确诊。这些方法因可检查病毒的结构蛋白,故特异性较强。若有条件,还可做 HIV的抗原检测或病毒分离。

治疗 当前尚缺乏满意的治疗措施,主要是抗病毒治疗、促进免疫功能、治疗机会性感染及卡波济氏肉瘤等。目前抗 HIV的药物主要用以抑制病毒的逆转录酶活性,抑制病毒复制,当前最有希望的药物是叠氮脱氧胸腺嘧啶核苷(AZT),经初步临床疗效观察,用药后患者症状好转,Tн细胞增加,免疫功能改善,血清抗-HIV抗体阴转,病死率减低。其他抗病毒药物有:三氮唑核苷、苏拉明、HPA-23、 α-干扰素、膦甲酸、甘草甜素等,但疗效尚未肯定。在促进免疫治疗方面,目前应用的免疫刺激剂有白细胞介素Ⅱ(IL-2)、胸腺素、异丙肌苷、香菇糖、T肽等。对部分病人似能增强免疫功能。对机会性感染须针对病原进行治疗,常见的肺孢子虫肺炎可采用磺胺甲基异唑和甲氧苄氨嘧啶或戊脘脒治疗。卡波济氏肉瘤经阿霉素、放线菌素 D、博莱霉素、长春新碱或放射治疗后可获暂时缓解。

预防 主要是切断传播途径,广泛进行卫生宣教,开展正确的性道德教育,禁止不正确的性接触(包括同性恋);严禁吸毒,限制及严格管理进口的一切血液制品,血抗-HIV抗体阳性者及AIDS高风险人群应禁止献血;做好各级医疗机构及涉外宾馆的消毒隔离工作。推广和鼓励应用一次性的注射用具。病人的血、尿、分泌物等应严格消毒。工作人员接触病人时应戴手套。严禁娼妓活动。加强外国人入境的检疫工作。灭活病毒疫苗、基因工程疫苗及多肽疫苗,有的正在研制,有的已试制成功,正在进一步做动物试验。

参考书目

D.D.Ho,et al.,Pathogenesis of Infection withHumanImmunodeficiency Virus,New Eng.J.Med.,1987.