非相干散射探测(卷名:固体地球物理学 测绘学 空间科学)

incoherent scatter sounding

根据介电常数的热随机起伏引起电磁波散射的原理,从地面上用大功率雷达探测电离层特性的方法。

单个自由电子对电磁波的散射称为汤姆孙散射或非相干散射。1958年戈登 (W.E.Gordon)指出,电离层中的自由电子对无线电波的散射可以非相干叠加,而用地面大功率雷达有可能测到散射回波。同年 10月鲍尔斯(K.L.Bowles)测得了电离层的散射回波。从那时起,用大功率雷达探测电离层的这种方法称为非相干散射探测。然而,实践和理论都证实这个名称并不确切,因为真正的非相干散射要求雷达工作波长λ远小于等离子体德拜长度D,实际探测中是λ>D。同时,鲍尔斯还发现接收信号的多普勒频移远小于根据电子随机热速度推算出来的预想值,这说明接收到的是等离子体热随机起伏引起的散射而不是自由电子散射。

非相干散射回波信号的功率、频谱(或自相关函数)等都是可测量的。通常有 3种测量方法:①确定散射辐射中等离子线的位置,称为等离子线法;②基于散射能量总和与电子密度的比例关系推算电子密度等参数,称为功率法;③法拉第旋转法(见电离层无线电波传播)。

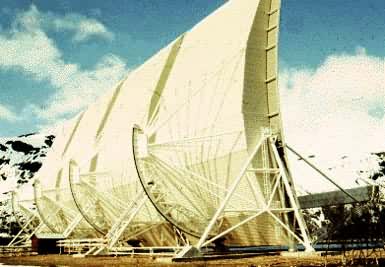

非相干散射雷达有单站型和多站型。一般单站型有利于电离层垂直分布测量,多站型有利于测量电离层运动。单站型中最著名的是阿雷西沃站(波多黎各,18.3°N,66.8°W),其天线反射器直径300米,工作频率430兆赫,峰值发射功率 2兆瓦,平均发射功率 100千瓦,垂直向上发射脉冲波。多站型中最早的是法国非相干散射雷达(发射站在圣桑坦,44.65°N,2.19°E;接收站在南锡,47.37°N,2.10°E)。到1980年为止,世界各国建成运转的非相干散射探测系统总共不到10部,它们的探测能力不同,在地理分布上很不平衡,南半球只有一部(秘鲁,利马附近,11.95°S,76.87°W)。

以阿雷西沃站为例,它的典型探测参量及其探测高度的范围为:电子密度,85~6000公里;电子温度、正离子温度,夜间为200公里以下,白天为100公里以上;离子成分,2000公里以上;离子-中性粒子碰撞频率,80~120公里;等离子体漂移速度,85~700公里。此外,有时还能观测或间接推算的参量有:光电子通量、电场强度、电流密度、中性大气温度、电子-中性粒子碰撞频率、中性大气风速、中性成分、热能通量等。

通常用非相干散射雷达探测F层时,电子密度、电子温度、离子温度的误差的典型值估计为 5~10%或更小些,中性成分误差约为10%,漂移速度的测量精度为1~10米/秒。获得一幅剖面图所需的测量时间不超过5~10分钟。

非相干散射探测提供了一种从地面上研究电离层的非常有效的手段。这种探测获得的电离层参数多而且有较高的时间分辨率和高度分辨率,所以,它能获取作为时间空间函数的电离层形态的相当完整的资料。

非相干散射探测高度范围约为80~6000公里,因此它不仅是电离层物理学研究的有效手段,也可为磁层的动力学研究提供重要资料。

非相干散射探测的不足之处主要是设备庞大,结构复杂,维持其运转耗资甚巨。(见彩图)

参考书目

A.Girand and M. Petit, Ionospheric Techniques and Phenomena,D.Reidel Publ.Co.,London,1978.