《资本论》的逻辑(卷名:哲学)

logic of “Das Kapital”

马克思在《资本论》中实际运用的辩证逻辑,即《资本论》中的概念、范畴体系的逻辑结构和方法。马克思在研究资本主义经济的大量材料的基础上,通过科学抽象,形成各种科学的概念、范畴,并按资本主义经济的历史发展和内在机制,安排概念、范畴的逻辑顺序,从而把复杂的经济现象简明、清晰地表现为概念、范畴的理论体系,揭示出资本主义经济运动的客观规律。

理论和方法前提 马克思在构思《资本论》的逻辑时,所依据的理论和方法论原则是唯物辩证法。他创作《资本论》所遵循的第一个要求,就是从事实出发,概括出理论。按照马克思的理解,每一个经济范畴的真实性和具体性是依赖于它所抽象的现实经济关系。他抛开以往经济理论中互相矛盾的教条,观察隐蔽在这些教条后面的各种互相矛盾的事实,把唯物主义的认识路线(见辩证唯物主义认识论)与辩证的逻辑方法有机地结合起来,完成了政治经济学的伟大变革,在人类认识史上树立了成功地运用科学的辩证逻辑的典范。

《资本论》的逻辑与G.W.F.黑格尔的唯心主义的理性逻辑根本不同。例如,《资本论》中所阐述的商品到资本的发展,与黑格尔在《逻辑学》中所叙述的存在到本质的发展截然相反,前者反映了经济关系的具体发展,后者则是思维产物的抽象结构。不过,马克思在建立《资本论》的逻辑体系时,并没有全盘抛开黑格尔哲学。他在1858年给恩格斯的一封信中曾谈到,在一次偶然的机会中,他浏览了黑格尔的《逻辑学》,这在材料加工的方法上帮了他很大的忙。对黑格尔关于科学知识的范畴体系从最简单、最普通的抽象开始,进而不断为具体的内容所充实的思想;单个范畴的内容只有放在整个范畴体系的链条中,才能被理解和被规定的思想;用符合人类认识史的范畴之间的联系和流动来反映过程的辩证转化的思想等,马克思都作了唯物主义的改造,巧妙地运用于《资本论》的逻辑中。

逻辑体系、结构 《资本论》的逻辑体系从分析资本主义经济的“细胞”即商品的二重性开始,以资本和劳动的关系为轴心,从理论上逻辑地再现了资本主义经济的运动规律。它凝结着马克思的辩证思维的经验。马克思认为《资本论》的逻辑体系应该是“一个艺术的整体”。在写作的过程中,他摈弃了资产阶级经济学家在构造理论体系时常使用的三分法或四分法,即从生产、分配、交换这样三个方面或从生产、分配、交换、消费等四个方面研究资本主义经济的方法。他认为要建立反映资本主义经济这个有机整体的逻辑体系,就必须把这个有机整体的各种要素及其相互关系,通过概念、范畴及其隶属方式,将它们置于恰当的逻辑结构之中。这就需要确定整个逻辑体系的起点、顺序和中介,处理好逻辑体系的整体结构和局部结构。

逻辑起点 马克思把商品作为整个《资本论》的逻辑体系的起点,从对商品的矛盾分析入手,进而揭示整个资本主义经济的复杂机体中的各个部分,建立起反映资本主义经济运动的逻辑体系。

商品这个资本主义社会中最简单、最普通、最常见的东西,是构成复杂的资本主义经济有机体的最基本的单元或“细胞”,表现了资本主义最简单的经济关系和一切矛盾的萌芽。马克思通过两条逻辑思路把商品确定为《资本论》的逻辑体系的起点:①从对古典政治经济学的批判,发现古典政治经济学的一个共同缺点是形而上学的非历史主义的方法。他们把资本主义当作已知的逻辑前提,倒过来证明它每一部分的合理性,并进而混淆简单商品生产与资本主义商品生产的本质区别。马克思从这种错误的逻辑结构中认识到,理论的叙述不能直接从资本开始,而要从商品开始,只有这样才能区分资本主义的商品生产和简单商品生产。②从对剩余价值理论的构思认识到,只有把劳动与劳动力这两个范畴区别开来,才能用商品交换的内在规律说明剩余价值的产生,揭示在资本与劳动力的“合理”交易的现象背后,包含着对剩余价值的榨取。马克思把商品作为整个《资本论》的逻辑体系的起点,是与他把资本与劳动的关系即无产阶级与资产阶级的关系问题作为整个逻辑体系轴心的思想相一致的。

《资本论》的整个逻辑系统中各个子系统的逻辑起点呈现多种情况,在《资本论》第 2卷以资本的流通过程为对象的逻辑系统中,马克思是把货币资本作为逻辑的起点。货币资本循环的公式表明,剩余价值的生产过程还应由生产资本和商品资本流通过程来补充,三者共同构成统一的资本循环。从货币资本的循环公式中可以逻辑地推出生产资本和商品资本的概念。

逻辑顺序 在《资本论》的逻辑体系中,商品→货币→资本这三个主要范畴,基本上是按照历史顺序从简单到复杂而安排的。这三个基本范畴实际上也表现了三种学说的理论顺序,即:叙述和论证与商品这一范畴相适应的劳动价值论;然后过渡到货币学说,从理论上阐明从商品到货币的必然转化;进而,在劳动价值论和货币理论的基础上,提出作为整个政治经济学基石的剩余价值论。

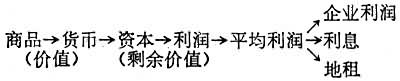

《资本论》的逻辑体系中,有些范畴的顺序是根据整体结构或叙述的需要安排的。如剩余价值、利润、利息、地租等范畴,都是反映同一事物的。马克思认为,必须首先研究剩余价值的一般形式,然后再讨论表现为地租、利润、利息等剩余价值的特殊部分。范畴反映事物的深度是可以依事物内在结构的层次而不同的,这就需要从事物本身的结构和层次出发,把那些反映事物不同深度、层次的范畴按一个正确的顺序排列。《资本论》中,剩余价值→利润→利息→地租的逻辑顺序,体现了辩证思维从抽象上升到具体的逻辑进程和方法的要求。整个《资本论》的逻辑体系中一些主要范畴的顺序排列为:

逻辑中介 马克思认为,理解资本主义生产方式的困难在于:货币转化为资本必须根据商品交换的内在规律来说明,而货币转化为资本的流通形式又是与商品、价值、货币的性质,与商品交换的规律相矛盾的。因此,作为科学认识的关节点就在于,要从逻辑上阐明由商品生产所有权规律变为资本主义占有规律的必然性。这就需要有一定的逻辑中介。这样的逻辑中介往往就是事物辩证转化的内、外条件。马克思通过长期的研究,认识到劳动力成为商品就是占有规律发生辩证转化的不可缺少的历史条件,而从逻辑上看也是如此。货币所有者必须在流通中发现一种商品,它的使用价值本身就具有一种独特的作为价值源泉的性质。这种特殊商品的消费就是劳动的物化,也就是剩余价值的源泉。劳动力这个逻辑中介,便是实现从货币到资本的逻辑联系和转化的中间环节。

在《资本论》的逻辑体系中,逻辑中介往往具有相对的意义。从范畴运动的一个阶段或一个侧面看是逻辑中介,从另一阶段或另一侧面看可能成为逻辑起点或终点。如货币资本,在由自身出发的周期中,无疑是逻辑起点(货币→资本→生产资本→商品资本);但在以商品资本为出发点的下一个周期中,它又成了逻辑中介(商品资本→货币资本→生产资本)。逻辑中介的这种相对性,并不等于说确定逻辑中介是任意的。《资本论》逻辑体系中的每一逻辑中介,都是现实的资本主义经济运动的各个环节的反映。

逻辑结构 《资本论》的逻辑是一个有机整体,具体表现在各卷所叙述的内容中。在第 1卷中,马克思按照商品→货币→资本→绝对剩余价值和相对剩余价值的生产的逻辑顺序,从逻辑上再现了资本的直接生产过程。在第2卷中,马克思依照对资本通过货币资本、生产资本和商品资本的形态变化和循环的分析,从逻辑上再现了资本的生产与流通的关系。在第3卷中,马克思考察了平均利润及剩余价值的多种具体形式,如企业利润、利息、地租等,从逻辑上完整地再现了资本主义社会的生产、流通和分配相统一的总过程。剩余价值是《资本论》的核心范畴,整个逻辑体系就是围绕着这一核心范畴建立的。

《资本论》的逻辑体系中每一部分都具有严密的结构,并带有整体结构的特征。这说明《资本论》的逻辑体系的每一个局部,都经过马克思的精心构思。在第3卷中对地租的考察,马克思从科学地说明地租一般开始,然后考察资本主义地租。在考察资本主义地租时,先分析级差地租,然后再分析绝对地租,最后对级差地租和绝对地租如何构成资本主义地租作了科学的说明。《资本论》中关于地租一般──级差地租──绝对地租,就是按历史发展由简单到复杂的顺序,遵循思维从抽象到具体的行程所构成的地租理论的逻辑结构。其他如《资本论》中的货币理论、关于价值形态和劳动方式的历史分析以及资本流通、积累和再分配的理论等,在各个局部,都具有精细巧妙的结构,体现着辩证思维的理论成果。

逻辑方法 马克思在《资本论》中,成功地运用了各种逻辑方法,体现着唯物辩证法一般特点和基本要求,是理解《资本论》的逻辑体系的钥匙。

从抽象上升到具体 马克思主要是运用从抽象上升到具体的方法建立《资本论》的逻辑体系的。他认为,政治经济学的理论体系的逻辑行程不应该“从实在和具体开始”,而应该从最普遍、最一般的抽象规定开始,然后按一定的逻辑顺序把包含复杂的、许多规定的具体在思维的行程中复制出来。否则,我们就会在逻辑分析中“达到越来越简单的概念”,“越来越稀薄的抽象”,从而使思维无法把握对象的整体。

《资本论》的逻辑体系以分析资本主义经济的“细胞”即商品的二重性为上升的起点,依次由资本的直接生产过程上升到资本的生产与流通的统一过程,再上升到资本的包括生产、流通和分配的总过程。从抽象上升到具体的过程,一般应当依照事物的结构层次逐步外化和展开。《资本论》各卷正是从各个不同层次来反映资本主义经济形态的。在第 1卷中理论所再现的是资本主义经济形态的最深层结构,即剩余价值的直接生产过程;在第2卷中理论所复制的是剩余价值的实现过程;第3卷所阐明的是剩余价值的各种具体的表象形态;第 4卷是从认识论上考察各种经济范畴,尤其是剩余价值形成的历史。

矛盾分析法 马克思运用矛盾分析方法,把客观过程当作对立面的统一来看待,并通过矛盾的自己运动揭示出资本主义社会的一切矛盾的表现形态和相互联系。他通过分析资本主义经济现象中人们碰到过亿万次的最简单、最普通、最基本、最常见的商品交换,得出商品是使用价值与价值的对立统一的科学结论,进而揭示了在商品交换中物与物的关系背后所隐藏着的人与人之间的关系。马克思又明确指出,关于商品二重性及劳动二重性的学说是 “批判地理解问题的全部秘密”。 整个《资本论》的逻辑自始至终都是在分析事物自身过程的内在矛盾及其相互联结中展开的。

在马克思看来,反映事物和过程二重性的经济范畴,并不是任意虚构出来的或是纯思维的产物,而是作为"完成的经济关系"的逻辑表现,是认识成果的结晶。矛盾分析方法并不满足于把现象形态翻译成相应的抽象术语,而要求透过现象抓住本质,在揭示事物内在联系的基础上说明事物自己的运动。

历史的与逻辑的一致 《资本论》所反映的资本主义经济运动的概念、范畴,与历史的发展过程是一致的。商品→货币→资本→…的上升路线,完全符合资本主义经济的历史发展过程和人们对它的认识发展过程。这是马克思成功地运用逻辑与历史的统一方法的结果。他把逻辑的东西建立在历史的东西的基础之上,并致力于揭示逻辑的东西所包含的全部真实的历史内容,使《资本论》的逻辑具有历史的具体性,并成为“在实践中真实的东西”。

马克思在《资本论》中,还把严密的逻辑分析与科学的历史证明结合起来,以扎扎实实的历史的东西作为逻辑推演的基础和依据。从而,使《资本论》不仅具有严密的逻辑推理,而且具有充分的、极有价值的历史材料和统计材料方面的论证。

整体性原则 整体性原则是贯穿于《资本论》的逻辑中的一个重要的方法论原则。在《资本论》中,马克思主张认识和思维要从分析“生动的整体”入手,从中抽象出简单的规定,再从抽象的规定在理论的行程中走向具体,使认识和思维的对象“在头脑中作为思想整体而出现”。只有这样才能达到从整体上和本质上把握对象,即完整地再现客观辩证法。在《资本论》中,马克思无论是对资本主义生产方式的分析,还是对资本主义生产方式中的生产力或生产关系的分析,都是力图从整体上作系统的理解,把社会经济看作是发展中的有机整体,而不是各种社会经济要素的机械拼凑。

整体性原则是系统论中最重要的方法论原则,《资本论》的逻辑中所体现的整体性原则,可以说是在社会领域中运用现代系统方法的先声。

意义 《资本论》的逻辑从理论上完整地再现了资本主义经济运动的客观进程,揭示了资本主义必然为社会主义所代替的客观规律。它反映了人类认识与思维方法的最佳成果,因而,它不只是关于特定对象的特殊逻辑,而且是对各门具体科学都有普遍指导意义的逻辑。列宁指出:“虽说马克思没有遗留下‘逻辑’(大写字母的),但他遗留下《资本论》的逻辑,应当充分地利用这种逻辑来解决当前的问题”(《列宁全集》第 38卷,第357页)。

参考书目

M.M.罗森塔尔著,冯维静译:《〈资本论〉中的辩证法问题》,生活·读书·新知三联书店,北京,1957。