艾炷灸(卷名:中国传统医学)

moxibustion with moxa cone

将艾炷置于腧穴或病变部位上,然后点燃进行烧灼或温烤的一种艾灸方法。

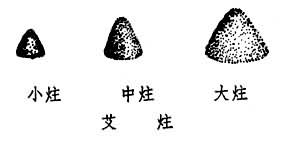

艾炷的制作和应用 将艾绒用拇、食二指搓成纺锤状,再以拇、食、中三指捏紧置于平板上用力压紧,即成艾炷。艾炷上尖下圆,呈圆锥形,分为大、中、小三种。大艾炷如蚕豆大,中艾炷如枣核大,小艾炷如麦粒大(见图)。每烧一个炷,称为一壮。施灸时壮数与艾炷大小,应根据病情需要、施灸部位和方法,以及病人体质情况灵活掌握。一般来说,体质强壮者,宜用大艾炷,壮数较多;体质虚弱者,宜用小炷,壮数较少。阳虚、寒证,宜大艾炷,壮数多;阴虚、热证,宜小艾炷,壮数少。肌肉丰厚宜大、中艾炷,多灸;肌肉菲薄处宜小艾炷,少灸。头面部宜小艾炷,灸壮较少;躯干部宜中、大艾炷,灸壮较多。

施术方法 包括直接灸和间接灸两大类。直接灸是将艾炷直接放在皮肤上点燃施灸,又称着肤灸。临床上可分为化脓灸和非化脓灸。①化脓灸。属于烧灼灸法,用蚕豆大或枣核大的艾炷直接放在穴位上点燃施灸,烧灼局部组织,施灸部位往往被烧红起泡,并嘱病人服用药物,或用桃木煎水洗烧灼处,使其产生无菌性化脓现象(灸疮)。施灸前,要注意病人体位的平正和舒适,以及所灸穴位的准确性。局部消毒后,可涂以大蒜液或凡士林,增加艾炷对皮肤的粘附力。点燃艾炷后,病人一般会因烧灼感到剧痛,为了减轻疼痛,可轻轻拍打局部,亦可用麻醉法来防止。灸完一壮后,用纱布蘸冷开水抹净所灸穴位,再依前法灸之。灸满所需壮数后,可在灸穴上敷贴淡膏药,每天换一次。也可用桃木水洗数天后即现灸疮,停灸后约3~4周灸疮结痂脱落,留有瘢痕。本法适于虚寒证,实热和虚热证不宜用,头面颈项不宜用,每次用穴不宜多。如用麦粒大的艾炷烧灼穴位,痛苦较小,可连续灸3~7壮,灸后无需膏药敷治,称为麦粒灸,适于气血两亏者。②非化脓灸。属于温热灸法,点燃艾炷后,当病人感到烫时,即用镊子将艾炷夹去或压灭。连续灸3~7壮,局部出现红晕为止。灸后不发灸疮,无瘢痕,易为病人接受。

间接灸是在艾炷与皮肤之间用药物制品衬隔,又称隔物灸。常用的有:①隔姜灸。将生姜切成约2分厚的片,用针在其中间穿几个孔,置于穴位上,把艾炷放在姜片上点燃施灸。适于风寒咳嗽、虚寒腹痛、呕吐、泄泻、风寒湿痹等寒湿阻滞者。②隔蒜灸。用独头大蒜切成1分厚的片,中间以针刺数孔,置于穴位上,把艾炷放在蒜片上点燃。每穴每次可灸5~7壮,隔2~3日一次。适于痈疽未溃、瘰疬、肺痨等寒湿化热者。如用大蒜捣成泥糊状,均匀铺于脊柱(大椎至腰俞)上,约2分厚、2寸宽,周围用棉皮纸封固,然后用艾炷置其上,点燃施灸,则称为铺灸法,可用治虚劳顽痹。③隔盐灸。将干燥食盐块研细末,撒满脐窝,在盐上面置放生姜片和艾炷施灸。适于寒证吐泻、腹痛、癃闭、四肢厥冷等塞滞气虚者,本法有回阳救逆作用。此外,还有隔附子、隔胡椒等间接灸法。