颐和园(卷名:文物 博物馆)

Yiheyuan (Summer Palace)

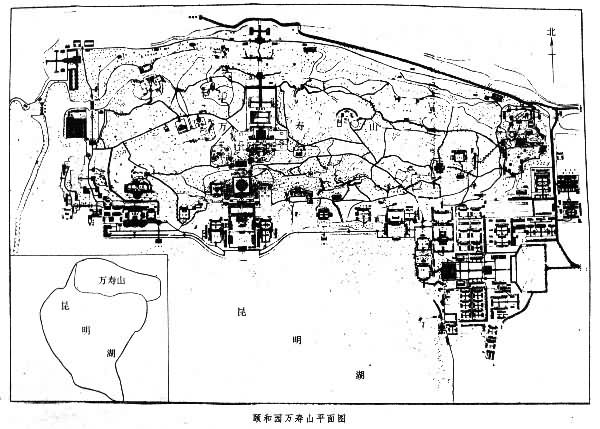

中国清代皇家苑囿。在北京市海淀区。主要由万寿山和昆明湖组成。万寿山原名瓮山,山前湖泊,称瓮山泊。1292年郭守敬主持开发了瓮山泊,使此处成为一片依山面水的郊野,明代被誉为“西湖景”。清乾隆十五年(1750)始建为清漪园,历时15年竣工。咸丰十年(1860)第二次鸦片战争被英法联军烧毁。光绪十二年(1886)开始重建。光绪十四年(1888)改名颐和园,修建工程延续了将近10年,于光绪二十一年 (1895) 春才暂告一段落。光绪二十六年(1900)八国联军侵入北京,颐和园被侵略军占驻,文物掠劫一空,建筑遭到严重破坏。光绪二十九年(1903)再次修复,即为今日颐和园的规模。1924年溥仪被赶出紫禁城,当时的市政府接收了颐和园,并辟为公园。颐和园是中国最后一座采用传统规划设计程序、施工技术、构件材料和匠作组织所完成的杰构巨制,在中国建筑史上有着特别的地位。颐和园点景建筑的丰富多彩,得景手法的层出不穷反映了中国造园实践的杰出成就,是中国封建社会末期园林兴造鼎盛时出现于北京西郊的三山五园中最后建成而最具湖山之胜的园林杰构,也是建筑规模最大和保存最完整的一座。1961年中华人民共和国国务院公布为全国重点文物保护单位。

颐和园占地2.97平方公里,水面约占四分之三。在万寿山上下,昆明湖水中、岸畔,分布着形式多样的园林建筑,亭、台、楼、阁、塔、舫、桥、关、殿、堂、馆、廊共3000多间,建筑面积达55829.59平方米,是仅次于紫禁城的古建筑群。全园布局分为政治活动、生活居住、游览 3个主要区域。政治活动区在东宫门内,以仁寿殿为中心,包括南北配殿和仁寿门外的南北九卿房,是慈禧和光绪帝从事内政、外交政治活动的主要场所。

生活居住区包括乐寿堂、玉澜堂、宜芸馆 3座大型院落,是慈禧和光绪帝及其后妃居住的地方。在居住区的东部,还有专供慈禧看戏而建的德和园三进院落,以高达21米的三层大戏楼为主体,对面是慈禧看戏专用的颐乐殿,两侧是王公大臣被赏看戏时用的看戏廊。

游览区包括万寿山前山、昆明湖、后山后湖 3个部分。万寿山前山,从昆明湖岸边的“云辉玉宇”牌楼,经过排云门、二宫门、排云殿、德辉殿、佛香阁直至山顶的智慧海,形成一条层层上升的中轴线,以佛香阁为中心,构成巨大的主体建筑群,金碧辉煌,气势宏伟。东侧有“转轮藏”和“万寿山昆明湖”巨碑,西侧有五方阁和全部用铜铸成的宝云阁。山上还有景福阁、千峰彩翠、意迟云在、重翠亭、福荫轩、写秋轩、邵窝殿、画中游、湖山真意等楼台亭阁,可供登临俯瞰昆明湖景色。在湖山之间,有东起邀月门西至石丈亭,长达 728米的彩画长廊,它把分布在前山的建筑群连接在一起。

万寿山南面是开阔的昆明湖,湖北岸置一带白石栏杆,清晰地勾画出山水之间的界线。昆明湖东岸是一条石造长堤,岸边由北向南分布着知春亭、文昌阁、廓如亭等重点建筑。廓如亭畔,长达 150米的十七孔桥和水心的南湖岛相联结。南湖岛上有龙王庙、月波楼、云香阁、涵虚堂等建筑和万寿山佛香阁遥相呼应。

昆明湖西部的西堤,纵贯南北,系模仿杭州西湖苏堤建造。西堤六桥隐现在堤花岸柳之中。昆明湖的西北部,停泊着一只巨大的石舫,名清晏舫,舫迤北东折便进入了后山后湖。

后山后湖碧水潆洄,古松参天,深秀清幽。后山的建筑由于遭受两次破坏,多剩下荒台废基,只保存用五彩琉璃砌成的多宝塔。后湖东端有眺远斋和被称为“园中之园”的谐趣园,它仿照无锡寄畅园建造,小巧玲珑、结构精致,具有浓厚的江南园林特色。

1952年集资翻修佛香阁,1959年园内建筑得到较为全面的油饰,重绘了 273间长廊。80年代以后山四大部洲的恢复为标志,开始后湖两岸买卖街的复建。颐和园有极其丰富的库藏文物,其中铜、瓷、玉器、家具等,都不乏国家级珍品,尤以品类众多的晚清工艺品为其特色。颐和园除设公园管理机构外,还成立了文物机构,专门负责文物的登记、编目鉴定、研究工作。