马图拉雕刻(卷名:美术)

Mathura sculptures

印度北方邦马图拉地区的古代雕刻。马图拉距今新德里东南约140公里, 位于恒河支流叶木那河西岸,自古是商业、宗教和艺术的名城,尤以雕刻著称。马图拉地处连结印度中部与西北部的交通要冲,历经波斯帝国、孔雀王朝、大夏希腊人、塞种人州长、贵霜王朝、笈多王朝的统治,像犍陀罗一样属于东西方文化交汇的地区,只是更强固地保持了印度本土的文化传统。喜爱裸体、崇尚肉感,是马图拉雕刻的传统特色。马图拉雕刻材料通常采用锡格里特产的黄斑红砂石,增加了裸体雕像的肉感。

马图拉雕刻风格的演变大致可分为3个时期:①古风时期;②从古风向古典主义过渡时期;③古典主义时期。

古风时期是在早期王朝时代(约前3~公元1世纪)。代表作有马图拉近郊帕尔卡姆出土的《药叉立像》(约公元前3世纪),造型质朴粗拙,类似帕鲁德的古风式雕像,但更为孔武有力。摩拉出土的耆那教奉献板浮雕(约公元15年),女神的肌肉团块感也十分显著。

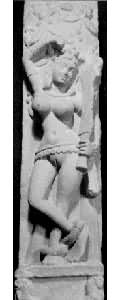

从古风向古典主义过渡时期是在贵霜王朝时代(约1~4世纪)。马图拉与犍陀罗并为贵霜时代雕刻的两大中心。马图拉享有贵霜“王室肖像雕刻陈列馆”的称誉。在马图拉郊外马德的贵霜王室神殿遗址出土的《迦腻色迦立像》(约2世纪前半叶),刻画了长袍高靴、 仗剑傲立的游牧民族王者的威仪。在贵霜王室庇护下,马图拉的佛教雕刻盛极一时。1世纪末叶, 犍陀罗破天首开雕刻佛像之风,马图拉的佛像雕刻闻风而起(一说佛像由马图拉首创)。2~3世纪,马图拉大规模制造佛像,运往印度各个佛教圣地。萨尔纳特出土的马图拉制造的《菩萨立像》,作于迦腻色迦3年(约公元81年),铭文为“菩萨”,却毫无菩萨的珠宝饰物,被公认为最早的马图拉佛像之一。 格德拉出土的《佛陀坐像》(约2世纪前半叶)也是初期马图拉佛像的范例。贵霜初期的马图拉佛像,并不是模仿犍陀罗的希腊式佛像,而是参照马图拉本地传统的药叉雕像塑造的,造型骠悍粗犷,浑似赳赳武夫,脸型方圆,顶上肉髻呈卷贝形,眉呈弓形,眼全睁,唇厚,具有印度人特征,偏袒右肩,薄衣透体,强调健壮裸露的肉体美。贵霜后期的马图拉佛像,吸收了犍陀罗佛像的希腊化技法,逐渐向纯印度风格的古典主义佛像过渡。同时,马图拉的耆那教雕刻也并行不废。耆那教祖师大雄的雕像极近似佛像,只不过全裸。马图拉民间信仰的丰产女神药叉女和蛇神(那伽)等也渗入了宗教艺术。布台萨尔的佛教、耆那教窣堵波遗址出土的围栏立柱残片,柱表刻有许多高浮雕的裸体药叉女(约2世纪后半叶),姿容妖冶,肉感丰美,丰富、发展了桑奇初创的以三屈式表现印度标准女性人体美的规范和程式,为马图拉雕刻增添了异彩。代表作有《逗弄鹦鹉的药叉女》、《葡萄酒神药叉女》、《药叉女醉态》等(见犍陀罗美术)。

古典主义时期是在笈多王朝时代(约4~6世纪)。马图拉与萨尔纳特并为笈多时代雕刻的两大中心。笈多时代,马图拉的佛像雕刻已经积累了200余年的经验,终于在融合犍陀罗佛像和初期马图拉佛像的基础上,完成了从贵霜希腊式佛像向笈多印度式佛像的过渡,创造了纯印度风格的古典主义佛像样式之一──马图拉样式的佛像,代表作有贾马勒布尔出土的《佛陀立像》(5世纪前半叶)等。此外,马图拉相传是印度教大神毗湿奴的化身之一克利希那的故乡。印度教造像活动也在佛像的刺激下开展起来。代表作有马图拉出土的《毗湿奴立像》(5世纪)等(见笈多美术)。

参考书目

N.P.Joshi,Mɑthurɑ Sculptures,Mathura,1966。