高等教育(卷名:教育)

higher education

建立在中等教育基础之上的各种专业教育。程度上一般分专修科、本科和研究生班。教学组织和形式有全日制的和业余的,面授的和非面授的,学校形式的和非学校形式的等等。高等教育一般担负着培养各种专门人才和开展科学研究的双重任务。按各国的传统习惯,实施高等教育的机构通常是大学、学院和专科学校。大学一般分文、理、法、教育、农、工、商、医等学院。

在西方,高等教育的产生可追溯到公元前6~前4世纪。古希腊的高等学校,为国家主办的体育馆和青年军训团,以及哲学家办的哲学学校。15、16岁青年入国家体育馆,学习五项竞技和文法、修辞、哲学。18~20岁的青年可进军训团,接受军事训练,并学习国家的法律和政治。18~20岁的青年也可进哲学家办的哲学学校,研究哲学、算术、几何学、天文学和音乐理论。公元 425年,罗马帝国在各大城市创办高等学校,以学习修辞、演说和辩论术为主要内容。12、13世纪,由于工商业繁荣发达,各大城市先后出现了大学。最早有意大利的博洛尼亚大学、法国的巴黎大学、英国的牛津大学和剑桥大学等。德国到14世纪才出现大学。俄国科学家M.B.罗蒙诺索夫于1755年创办了莫斯科大学,下设法律、哲学和医学三个系,还建立了物理实验室、解剖室等。美国高等教育是在1860年以后学习西欧的教育经验发展起来的,发展较快。

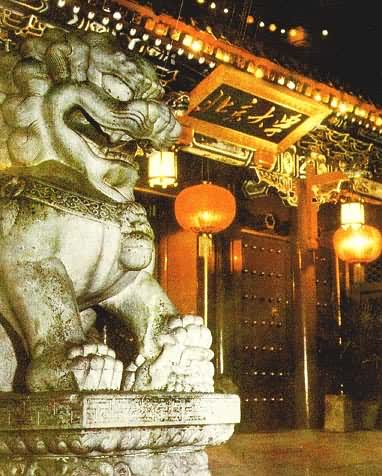

在中国,高等教育由来已久。早在奴隶社会的西周时期,设在王都和诸侯都城的“国学”即有实施高等教育的内容。周王的“辟雍”,诸侯的“泮官”,都相当于后世的大学。在封建社会时期,西汉汉武帝采纳董仲舒的建议,在中央设立了太学,以五经博士为教官,置博士弟子(太学生)50人。后来太学有了很大的发展。晋代始立国子学,其后改为国子监,历代因之,至清末始废。隋唐时期设立了各种专门学校,如书学、算学、律学、医学等。唐朝出现了“书院”。最初,书院只是藏书和修书的地方,五代以后才具有高等学校性质。从宋朝到清朝,书院逐渐增多,成为名儒大师聚徒讲学的场所。著名的有江西庐山白鹿洞书院,湖南衡阳石鼓书院,长沙岳麓书院,河南商邱应天府书院等,书院多采取教师自由讲学或集体研究的方式,探讨经邦济世之术。中国的书院在培养人才、研究学术和著书立说方面都有不少成就。清末有些书院已不属于高等教育的范畴。中国的书院制度延续1000多年,直到1901年才完全废止,清政府谕令各省州县均改设学堂(见中国古代书院)。

中国近代高等教育的形成受西方教育思想的影响很深。1840年鸦片战争以后,为适应“洋务运动”的需要,一批维新派人士创办了“洋务学堂”,如1862年的京师同文馆,1863年的上海广方言馆,1866年福建马尾船政局附设的船政学堂,1868年的天津武备学堂以及广东的水陆师学堂,1881年的天津水师学堂等。这些学堂都是专科性质的学校。清光绪二十四年(1898)设京师大学堂为中国近代高等教育之始。1904年清政府批准张之洞仿照日本教育制度而拟订的《学堂章程》(通称《奏定学堂章程》),在章程中,高等教育包括高等学堂(3年),分科大学堂(3~4年),通儒院(5年),共三级,全学程长达11~12年。其教育方针,则是“中学为体,西学为用”。1911年辛亥革命后,在中华民国临时政府教育总长蔡元培主持下,高等教育进一步引进了西方资产阶级的科学教育内容。1922年 9月,北洋军阀政府教育部又以美国实用主义教育制度为蓝本,公布《学校系统改革案》,其中规定大学修业年限为4~6年,采用“选科制”。在近代中国,伴随着帝国主义的文化侵略,一些外国教会和私人也在中国举办了一批高等学校(见外国教会在中国办的学校)。国民党时期,高等教育发展缓慢。全国约有二百所高等学校。大都实行学年学分制。

旧中国的高等教育受封建法西斯教育和奴化教育的影响较深。但是,在中国新民主主义革命过程中,在中国共产党领导的革命根据地,高等教育特别是高等干部教育迅速发展,举办了红军大学、抗日军政大学、马列学院、鲁迅艺术学院、华北联合大学等,为新中国的社会主义高等教育开了先河。

中华人民共和国成立后,人民政府接管了全国的高等学校,并对高等教育进行了改革,取消了国民党的反动政治教育课程和一般教会学校的神学课程,改革了旧学制,颁布了统一的规章制度。

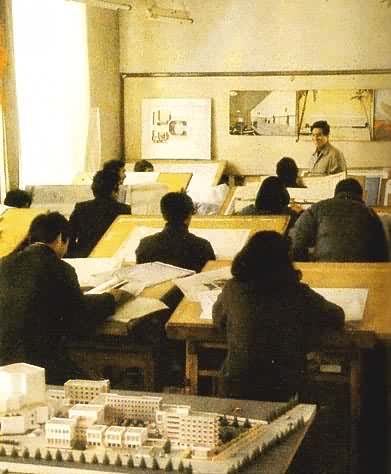

1951~1953年,中国高等学校进行了院系调整,加强了培养人才的计划性,使高等教育更加有效地为国家经济建设服务。这次调整,主要参照苏联的经验,把高等学校分为两种类型:一是综合性大学,一是独立学院和专科学校。综合性大学分文理两科,直接设系,取消了学院一级。独立学院和专科学校按专科性质分设若干系科。少数带有综合性质的专业学校,仍保留大学名称,如工业大学、农业大学、医科大学、科技大学等。师范院校仍保留师范大学、师范学院和师范专科学校三种,设文、理、教育三类专业。另外还专设外语学院、体育学院和音乐、戏剧、美术、电影等各类艺术院校。经过院系调整,中国高等教育,特别是理工科院校数量有了较大的发展,教育教学质量有了显著的提高。同时,高等学校的布局也较前合理,边远地区的高等教育得到了加强。但是这次调整使理工分离,学科分立,不利于边缘学科的发展和人才的综合性训练;对文科、政法、财经诸专业人才的培养重视不够,专业设置太窄。

1952年底,中央人民政府成立高等教育部。1953年中央人民政府政务院公布《关于修订高等学校领导关系的决定》,强调高等教育部要与中央各有关业务部门密切配合,对全国高等学校实行统一与集中领导。1956年5月,高等教育部颁发试行《中华人民共和国高等学校章程草案》,进一步明确规定了高等学校的基本任务。

1958年高等教育部和教育部合并成为教育部。1963年,中国共产党中央委员会、国务院发出《关于加强高等学校统一领导,分级管理的决定》(试行草案),对教育部,中央各业务部门和省、市、自治区人民委员会对高等学校的管理工作做了适当的分工。

1966~1976年“文化大革命”期间,高等教育受到了极大的摧残和破坏。1976年粉碎江青反革命集团以后,特别是1978年12月中国共产党十一届三中全会以后,高等教育事业发生了重大变化,进入了一个新的历史发展时期。

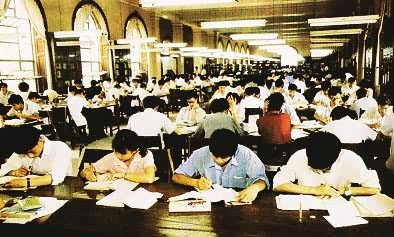

中国高等教育虽然经过了上述曲折的道路,但是和过去相比,仍取得了很大的成绩。1950年,全国除台湾省外,只有高等学校227所,其中公立学校138所,占61%,私立学校65所,占29%,教会办的学校和接受教会津贴的学校24所,占10%。全国在校大学生1947年只有150702人。1982年,全国已有高等学校715所,比1950年增加3倍多,在校大学生为115.4万人,比1947年增加7倍多。

中国现行高等教育的学制,本科修业年限多数为4年,医学院和少数理工科院校为5年或6年。高等专科学校的修业年限为2~3年。研究生分攻读硕士和博士学位两个阶段,修业年限各为2~3年。

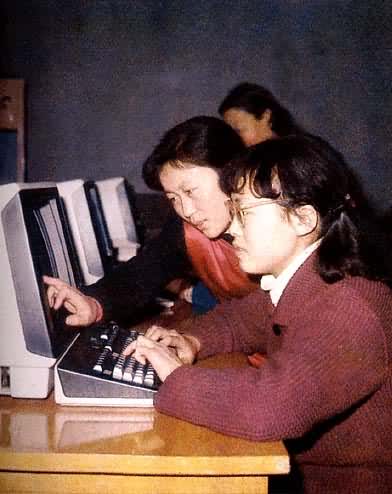

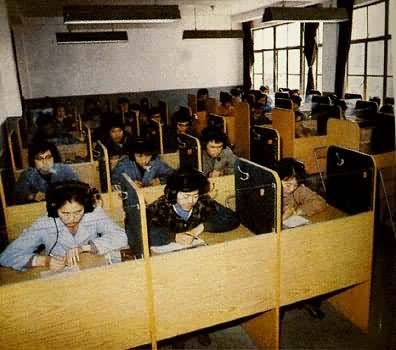

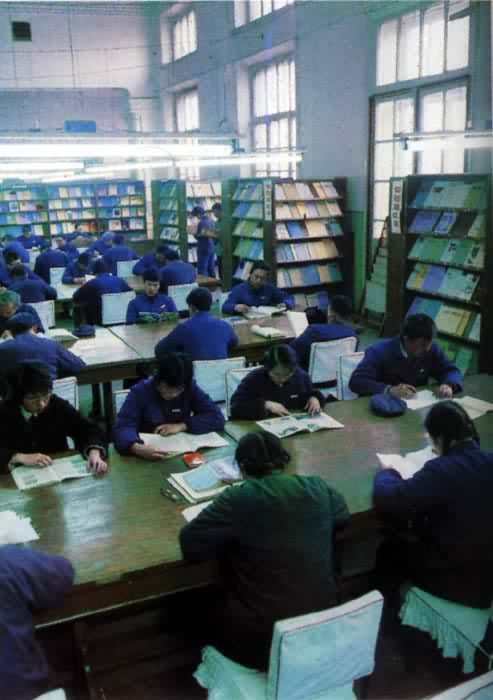

当代世界许多国家都面临着青年就业问题,都在努力从高等教育方面开辟各种途径以解决这个日益急迫的问题。短期大学、部分时间制大学、半工半读高等学校、广播电视大学、函授大学等,在各国应运而生,自学辅导和自学活动也相应地发展起来,高等教育已大大超出传统的大学制度。中国在高等教育改革中,也注意了多层次、多规格和多种形式的办学方法,以满足青年的多种升学要求和就业要求。

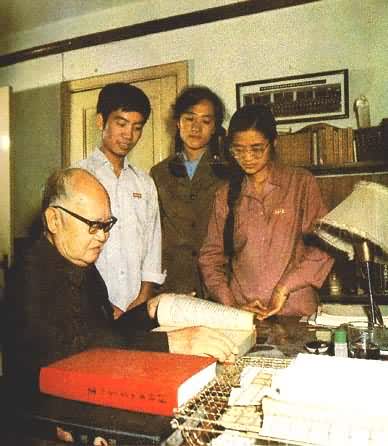

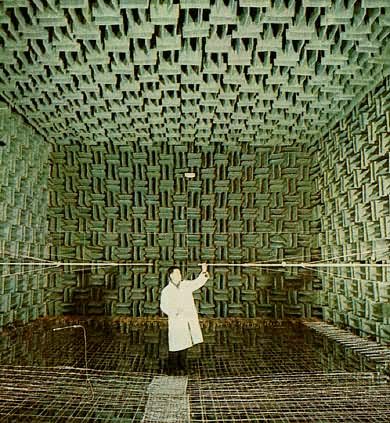

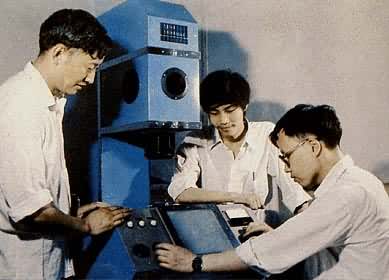

由于当代社会政治经济发展的需要,高等学校必须面向生产,面向社会,同经济部门挂钩,培养各种企业和服务行业所需要的人才。中国高等学校立足于为社会主义现代化建设培养人才,已在适当加宽某些专业的教育内容,包括应用技术的教育内容,以增强毕业生对工作的适应性,满足国家经济建设与文化建设的需要。中国高等学校在逐渐打破系、科、校际的界限,发展多种新学科,使文、理、工、农、医各学科相互渗透,共同配合,以适应新技术革命对人才培养的新要求。

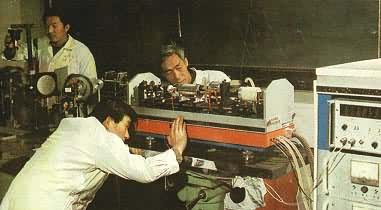

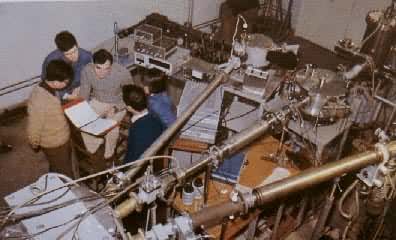

世界各国的高等学校往往既是培养专门人才的场所,又是科学研究的中心。中国的高等学校承担教学与科研的双重任务,对现有企业的技术改造、经营管理,特别是对国家重大建设项目的科研攻关课题,也在越来越多地发挥自己的作用。 (见彩图)