高能核-核碰撞(卷名:物理学)

high energy nucleus-nucleus collisions

具有很高能量的原子核相碰时,形成一个能量密度很高的碰撞区,入射核和靶核都被高度激发,而后发生碎裂,并且随之产生许多新的粒子的过程。又称高能重离子反应(主要指利用重离子加速器等产生的高能重离子束轰击靶核引起的原子核反应)。

历史 20世纪50年代,首先从宇宙线的乳胶照片中得到了典型的高能核-核碰撞事例,从而开始用宇宙线研究高能核-核碰撞。早期的工作主要是研究碰撞的截面及碰撞碎片的质量和动量分布。70年代初,美国劳伦斯伯克利实验室的 Bevatron(以及后来改进的Bevalac)及苏联杜布纳联合核子研究所的同步稳相加速器(JINR)等若干高能重离子加速器建成,产生了人工加速的高能重离子束,提供了在实验室研究高能重离子反应的可能性。70年代开始研究产生基本粒子(如 π介子、K介子等)的数目及动量的分布。与此同时,各种唯象的高能重离子反应的模型也发展起来了。随着理论的发展和人工加速重离子的质量不断增大,能量不断提高,又开始探索用高能重离子反应形成核物质的异常态的可能性。

碰撞类型 从碰撞碎片分布的实验结果分析,高能核-核碰撞可以分为周缘碰撞和对心碰撞两类。

周缘碰撞 入射核同靶核擦边而过,仅有少数核子相碰而脱离原子核。入射核同靶核的剩余部分受到激发,各自发生碎裂。在这类碰撞的乳胶照片上,可以明显地看到一个高速朝前的入射核碎片形成的锥和一个低速各向同性的靶碎片分布。在高能核-核碰撞中,入射核和靶核的地位是完全对等的。如果转换到入射核的静止系中,入射核碎片的动量分布也是各向同性的。更仔细的研究发现,这一动量分布呈高斯型,并且一个核碎片的同位素分布情况是同入射能量及另一核的质量无关的。这一现象表明,周缘碰撞中,一个核的碎裂过程是独立于它同另一核相碰的激发过程的。

对心碰撞 入射核同靶核完全重叠,发生激烈的碰撞,二者都被击碎。这类事件(约占全部事件的10%)包含高度的激发及大量次级碎片和其他次级粒子的发射。乳胶照片上显示出从碰撞点发出的几十条碎片及产生粒子的径迹。在对心碰撞中,激发同碎裂过程不再互相独立,碎片的分布情况也随靶和入射核的质量而变。

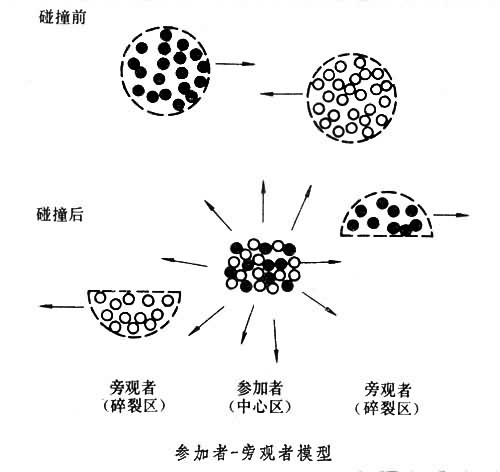

碰撞模型 “参加者-旁观者”模型主要用于描述周缘碰撞的过程。两个高能核相碰,首先发生一个快速的碰撞过程。在两个核相重合的区域内的核子群激烈相碰,它们被称为“参加者”,而处于两个核非重合区的核子群只受到轻微的扰动,互相穿过,继续保持它们原有的速度,被称为“旁观者”。对心碰撞中主要是“参加者”。而在周缘碰撞中, 绝大部分核子都是“旁观者”。以后,两个核中的“旁观者”经历第二阶段:碎片的“蒸发”过程,并形成两个碎裂区。人们用一些唯象的模型描述这两个碎裂区的性质,得到半定量的符合。对“参加者”构成的高温高密度中心区的描述更为复杂,还存在不少尚待解决的问题。火球模型主要用于描述对心碰撞的过程,对“参加者”构成的高温高密度中心区(称为核火球)是比较有代表性的一个唯象模型。

多重产生模型 对于碰撞中产生粒子的研究是强子-核子及强子-原子核作用中相应研究的继续和发展,也是对各种原子核上的多重产生模型的进一步检验,绝大部分产生的粒子横向动量都不大。实验最初测量了这些低横向动量产生粒子的数目及纵向动量的分布。原有的多重产生模型则推广用于解释这些实验结果。以后,产生粒子之间的关联及大横向动量粒子性质的研究也逐渐引起了重视。实验和理论都在讨论各观测量随核的质量数A的α次幂即Aa的变化规律。特别是大横向动量时α大于1的现象可能显示了高能核-核碰撞中新的机制。

碰撞和夸克物质的形成 近年来,不少理论工作者探讨反常核物质、夸克-胶子等离子体等各种物质新形态存在的可能性,并提出:重的重离子在很高能量下对心碰撞后,可能从高温高密度的中心区产生这些新形态。格点近似方法提供了进行实际计算的工具。目前,各种理论计算正在进行,若干更高能量的重离子加速器也正在设计和改建中。有可能展开一个复杂而有趣的未知领域。

参考书目

A.S.Goldhaber and H. H. Heckman,Ann. Rew. Nucl.part. Sci., Vol. 28, p.161, 1978.

M.Jacob and H.Satz,ed.,Proc. Workshop on Quark Matter Formation and Heαvy Ion Collisions, World ScientificPubl. Co., Singapore, 1982.