出处:宗教卷 • 佛教 • 圣地、名山、寺院等 • 石窟寺

龙门石窟

龙门石窟 亦称“伊阙石窟”。中国佛教石窟。分布在河南省洛阳市南伊河入口处两岸的龙门山(西山)和香山(东山)。开凿于北魏太和十八年(公元494年)迁都洛阳前后,延续至唐代,历时400余年。以唐开元(713—741)以前的最多。今存石窟1352个,龛785个,造像9.7万余尊,题记3680种。雕刻刀法圆熟精致,佛像表情生动。近代遭受严重破坏,较小佛像十之八九都失去了头部,著名的两块《帝后礼佛图》浮雕也被盗走。新中国成立后设立龙门文物保管所。为全国重点文物保护单位和世界文化遗产。

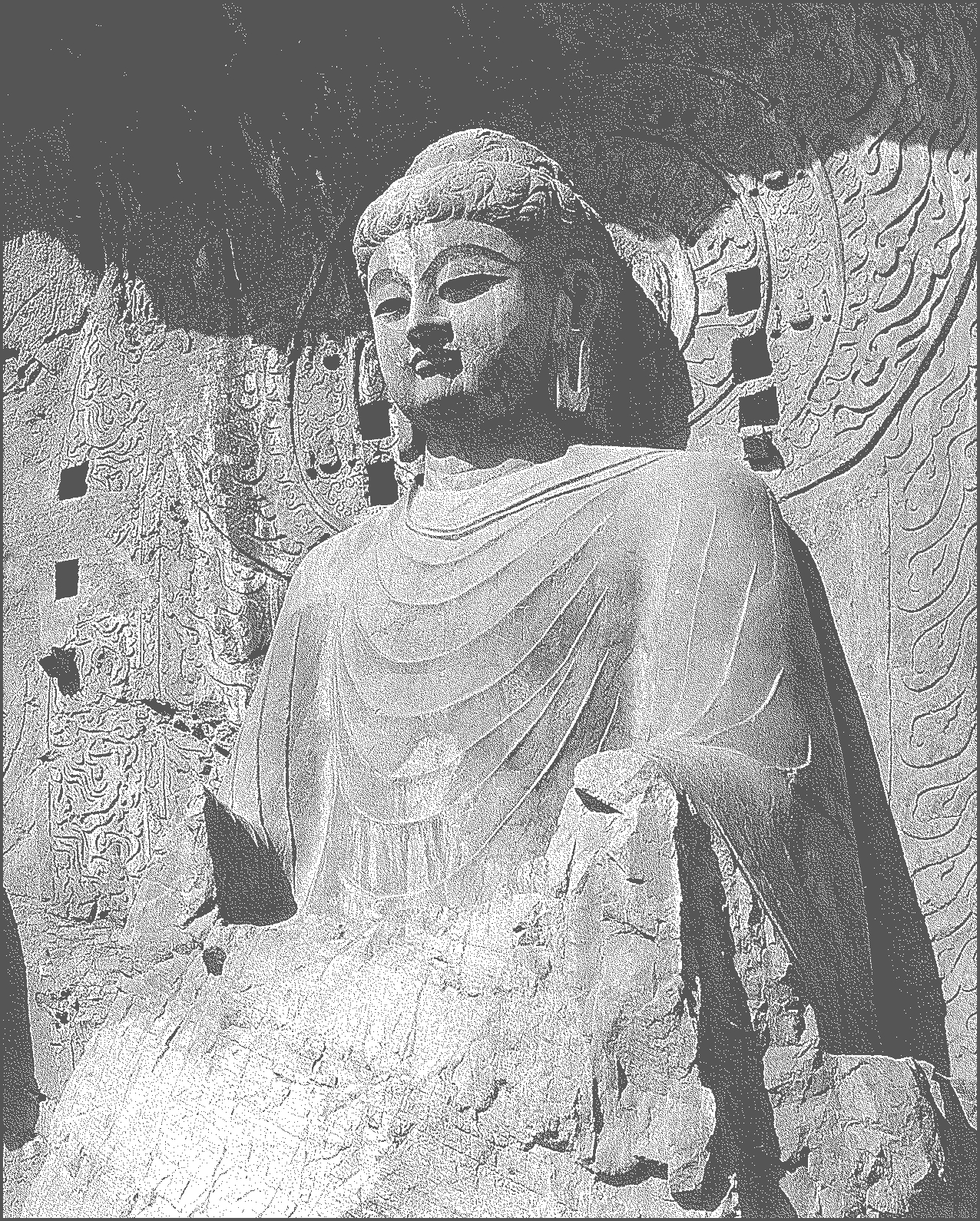

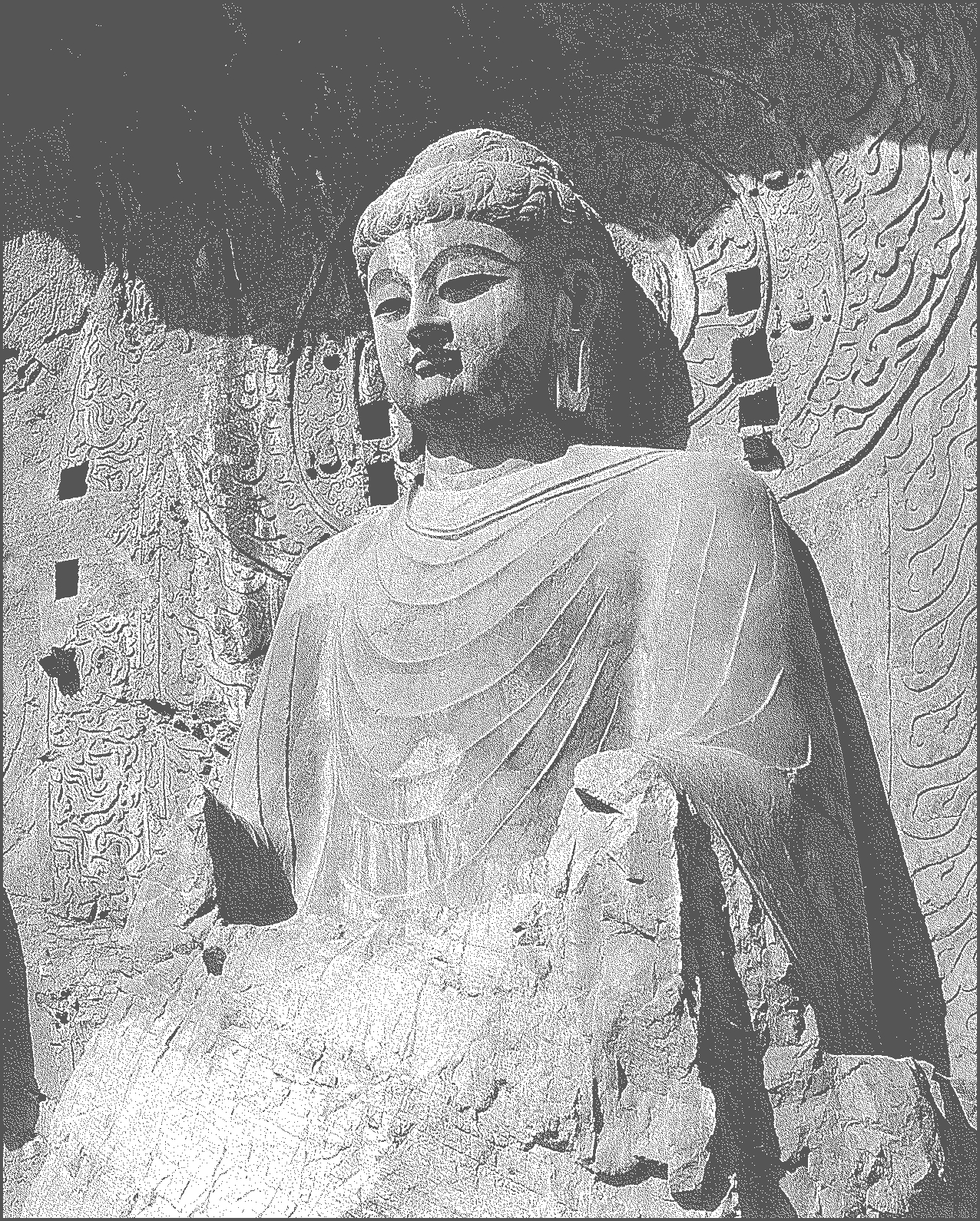

龙门石窟 亦称“伊阙石窟”。中国著名的石窟。位于河南洛阳城南伊河入口处两岸的龙门山(西山)和香山(东山)。始凿于北魏太和十七年(公元493年)迁都洛阳前后,经东魏、西魏、北齐、北周、隋、唐、五代、宋、金各代陆续营建,历时400余年。以唐代开元(713—741)以前的最多。今存石窟1352个,窟龛785个,佛像9.7万余尊,佛塔50余座,题记和碑刻3680种,其中大半为唐代所凿。雕刻刀法圆熟精致,佛像表情生动。其中最大的佛像为开凿于唐咸享三年(公元672年)的奉先寺卢舍那佛,高17.14米。雕刻内容有塔、殿等建筑样式。近代遭受严重破坏,较小佛像十之八九都失去头部,著名的两块《帝后礼佛图》浮雕也被盗走。新中国成立后设立龙门文物保管所。为全国重点文物保护单位,被列入《世界遗产名录》。

出处:建筑水利卷 • 建 筑 • 中国建筑历史

龙门石窟 亦称“伊阙石窟”。中国著名石窟。全国重点文物保护单位。分布在河南洛阳城南伊河入口处两岸的龙门山(西山)和香山(东山)。开凿于北魏太和十八年(公元494年)迁都洛阳前后,延续至唐代,历时400余年。以唐代开元(713—741)以前的最多。今存石窟1352个,龛785个,造像9.7万余尊,题记3680种。雕刻刀法圆熟精致,佛像表情生动。近代遭受严重破坏,较小佛像大都失去了头部,著名的两块《帝后礼佛图》浮雕也被盗走。新中国成立后设立龙门文物保管所。 龙门石窟奉先寺大像龛大卢舍那佛

龙门石窟奉先寺大像龛大卢舍那佛

龙门石窟奉先寺大像龛大卢舍那佛

龙门石窟奉先寺大像龛大卢舍那佛出处:文物考古卷 • 考古 • 石窟寺与崖画

龙门石窟 亦称“伊阙石窟”。在河南省洛阳市南伊河两岸的龙门山和香山。石窟造像开创于北魏孝文帝太和十七年(公元493年)迁都洛阳前后,历经东西魏、北齐、北周、隋、唐400余年的大规模营造,两山窟龛,密似蜂窝。其代表性洞窟有北魏时的古阳洞、宾阳洞、莲花洞、药方洞和唐代的潜溪寺、万佛洞、奉先寺、看经寺等,共计窟龛2100多个,造像9.73万余尊,题记和碑碣3600多品,佛塔39座。石窟中的飞天,或在流云中自由翱翔,或手捧果品凌空飞舞,或奏乐高歌,或布撒花雨,其姿态之轻盈、神情之优雅,令人叹为观止。龙门石窟的题记、碑刻,如著名的“龙门二十品”和唐代著名书法家褚遂良书写的“伊阙佛龛之碑”等,都是中国书法艺术的珍品。为全国重点文物保护单位,被列入《世界遗产名录》。

出处:中国地理卷 • 中国地理 • 文化地理 • 名胜古迹、纪念地 • 河南省

龙门石窟 亦称“伊阙石窟”。分布在河南洛阳城南伊河入口处两岸的龙门山(西山)和香山(东山)。始开凿于北魏太和十八年(公元494年)孝文帝迁都洛阳后、景明元年(500年),延续至唐(一说至清末),历时400余年(一说1000多年)。以唐开元(713—741)以前的最多。今存石窟1352个,龛785个,造像9.7万余尊,题记3680种。雕刻刀法圆熟精致,佛像表情生动。石窟造像及碑碣石铭,是研究拓跋鲜卑等历史、中国古代书体演变、雕刻艺术以及佛教发展的珍贵实物资料。近代遭受严重破坏,较小佛像十之八九都失去了头部,著名的两块《帝后礼佛图》浮雕也被盗走。新中国成立后,设立龙门文物保管所。为全国重点文物保护单位。

出处:民族卷 • 中国民族史 • 北方地区