中国古代音乐(卷名:音乐 舞蹈)

music in ancient China

1840年中国进入半封建半殖民地社会之前的音乐,通称中国古代音乐。包括原始社会(约公元前21世纪以前)的音乐、奴隶社会(约公元前21世纪~公元前 475)的音乐和封建社会(公元前 475~公元1840)的音乐。分6段叙述,即:远古的音乐(即原始社会的音乐);夏、商、西周至春秋时期的音乐(即奴隶社会的音乐);战国、秦、汉的音乐(以下皆为封建社会的音乐);三国、两晋、南北朝至隋、唐的音乐;宋、元的音乐;明、清的音乐。

远古的音乐 中国音乐有着悠久的历史。由云南元谋等地发现的古猿人化石可知,大约从 100万年以前起,远古的人类就已经在中国的土地上劳动、生息、繁衍。当最早的人类开始制造原始的工具和集体进行劳动的时候,原始的音乐便在他们的劳动节奏和劳动呼声中萌发了幼芽。在漫长的岁月中,随着社会生产力的缓慢发展,原始的音乐也逐渐地成长起来。只是这些原始的音乐早已湮没无闻了,现在我们只能从古代文献中一些有关远古音乐的传说和某些古文化遗存中发现的为数有限的原始乐器中约略窥见一斑。

古代文献中关于远古音乐的传说,大致可分为两类:一类是以某某氏为名的古乐,如朱襄氏之乐、阴康氏之乐、葛天氏之乐、伊耆氏之乐等;另一类是被尊为古代帝王的黄帝、颛顼、帝喾、帝尧、帝舜和夏禹等时代的古乐。前者主要是处于氏族部落阶段的产物,其时间一般均较早;后者有的已属于部落联盟和向阶级社会过渡阶段的产物,时间一般较晚于前者。这些传说大都带有比较浓厚的神秘色彩,后者尤多附会与夸饰,但它们还是或多或少地反映了原始音乐的面貌。

原始时代的古乐常常是诗歌、 音乐、 舞蹈的不同程度的结合体,且都与原始人类的生产活动、他们与自然灾害的斗争有较直接的联系。相传为尧、舜时代的“以麋置(冒)缶而鼓之……以致舞百兽”(《吕氏春秋》)和“击石拊石,百兽率舞”(《尚书·益稷》),实际就是人们在土鼓、石磬之类原始乐器的伴奏下模仿兽类形态的舞蹈,它是原始人类狩猎生活的反映,人们也从它得到鼓舞的力量。葛天氏之乐是“三人操牛尾,投足以歌八阕”(《吕氏春秋》),即舞者拿着牛尾巴,边舞边唱。所唱的 8首歌中,有《遂草木》、《奋五谷》、《总禽兽之极》等,就表现了人们盼望农牧业获得好收成的心愿。阴康氏之乐是在洪水为患,水道壅塞,“民气郁阏而滞著,筋骨瑟缩不达”(《吕氏春秋》)的情况下用来作为“宣导”的一种乐舞。朱襄氏之乐则是在干旱为灾的时候用来招致“阴气”的一种音乐。这些都是和原始人类的生产和生活息息相关的。

原始人类由于生产力低下、在同自然界的斗争中软弱无力等等原因,便在他们的观念中产生了原始的宗教──图腾崇拜和原始巫术。这在原始音乐中也有所反映。如葛天氏之乐所唱的 8首歌中,开始两首一为《载民》(意为始民),一为《玄鸟》(即燕,或说为凤凰);前者含有祖先崇拜的意思,后者可能与图腾崇拜有关。又如关于黄帝族有“黄帝氏以云纪,故为云师而云名”(《左传·昭公十七年》)之说,可见黄帝族是以云为图腾的部落。黄帝时的乐舞名为《云门》,颛顼(传说为黄帝之孙)时的乐舞名为《承云》,显然都和图腾崇拜有关。至于朱襄氏之乐的“作为五弦瑟,以来阴气”(《吕氏春秋》),伊耆氏之乐所唱歌词“土反其宅,水归其壑,昆虫毋作,草木归其泽”(《礼记·郊特牲》)之无异于咒语,则明显地反映出这些原始音乐和巫术的联系。在原始社会中,音乐常被人们视为一种具有魔术般力量的手段。

据说一些原始时代的古乐如黄帝的《云门》、帝尧的《咸池》(或说是黄帝时乐)、帝舜时的《韶》,在周代还作为宫廷雅乐的“六代之乐”在演出。这些古乐中最重要的算是《韶》,春秋时期的吴公子季札和孔子都曾欣赏过它的演出,并给予很高的评价。此外,用伊耆氏之乐的蜡祭,据说孔子和他的学生子贡曾见过(《礼记·杂记》)。这些原始的乐舞经过长时期的流传,面貌有很大变化。

在关于远古音乐的传说中,曾提到一些古乐器,其中有鼓、磬、钟、箫、管、篪、笙、琴、瑟等。这些记载难免有若干附会的成分,但从现今某些古文化遗存中发现的原始乐器来看,其中有不少在原始时代即已出现的可能性是存在的。如江苏吴江梅堰和浙江余姚河姆渡出土的骨哨(经测定,河姆渡骨哨为距今7000年左右新石器时代的遗物),它们虽然主要是用作捕猎鸟类的诱媒,但在模仿鸟的鸣声时能发出一定音程关系的音,表明它已初步具备了原始乐器的性质。骨哨的发现,说明管、篪、箫之类的吹管乐器在原始时代以其早期的形态出现是可能的,只是由于它们的制作材料经不住长时间的腐蚀而未能留存下来而已。

在一些古文化遗址中遗存较多的古乐器是陶埙,南京安怀村、浙江河姆渡、西安半坡村、山西万荣、荆村等地均有发现。西安半坡村的埙,经测定是距今6700年左右新石器时代的遗物,1吹孔,1指孔,能奏出f3和戇a3两个音,相互为小三度关系。山西万荣,荆村出土的3个埙,一为仅有吹孔,无指孔,发一音为f2;另一为1吹孔,1指孔,发2音#c3和e3,也是小三度;又一为2指孔,发3音e2、勼和d3,已有小三度、五度和小七度音程。可以看出这时人们的音的观念已在逐渐进步。

出土的原始乐器中还有如陕西长安县客省庄龙山文化遗址出土的陶钟、甘肃临洮寺洼山出土的陶铃之类,都预示青铜时代铜钟一类乐器的出现并非偶然。

夏、商、西周至春秋时期的音乐 约在公元前21世纪时,夏朝建立,中国社会逐渐进入奴隶制时代。由夏、商、西周到春秋末约1700年间,中国奴隶社会经历了由产生、发展、兴盛到衰亡的过程。在这段时期中,由于生产力的提高、社会分工的发展等新的客观条件,音乐文化得以较快的速度向前发展。

在奴隶社会中,创造音乐的是奴隶──大量的乐工都是名副其实的奴隶,而享有音乐的则是贵族奴隶主阶级。他们不仅把音乐作为享乐的手段,也把它用作加强其政治统治的工具。在当时,最受尊崇的就是奴隶主阶级用于祭祀等重大典礼的乐舞。其内容多为歌颂统治者列祖列宗的功德,意在宣扬宗族奴隶主统治的合理性,为巩固其统治权服务。音乐于是被打上了阶级的烙印。

传说中夏代的代表性乐舞是《大夏》,以歌颂夏禹治水的业绩为内容,由9个段落组成,演出时用籥作伴奏,故又称《夏籥》。据说这个乐舞在周代还在演出,由八列(八佾)头戴皮帽、下著白裙、裸露上身的演员表演。看来还多少保留有早期社会的简朴风貌。此外,夏代的乐舞还有启的《九招》和《九歌》。《招》即《韶》,可以认为《九招》就是《韶》在夏代有所发展的形式。

商代的代表性乐舞名《濩》,亦称《大濩》。出土的殷墟甲骨卜辞中不少片提到过商王用《濩》乐的事,如“乙亥卜,贞王冹大乙濩,亡尤”(《殷墟书契考释》七十九下)等,说明商代帝王常在祭祀祖先时用它。据文献记载,《濩》的内容是歌颂商汤灭夏开创商朝的功绩,同样具有为商族奴隶主统治造舆论的意思。商代的另一个重要乐舞是在“桑林之社”中用的《桑林》。“桑林之社”既是祭祀祖先,也是男女聚会结交的活动。《桑林》之舞在后人看来似有颇涉淫秽的表现,故有在郑重的交际场合宾客回避观看的记载(《左传·襄公十年》)。此外,商代还有一种求雨的舞蹈,称为《雩》。“舞者吁嗟而请雨”,说明这是一种边跳舞边呼号求雨的舞蹈,这一舞蹈曾长期流传后世。

周代的代表性乐舞有《武》和《象》,它们都是以歌颂周王朝统治者的功德为内容的。《武》又称《大武》,歌颂周武王伐纣战争的胜利和国家在周、召二公的辅佐下得到有效的治理;《象》又称《三象》,歌颂周成王讨伐殷人叛乱的胜利。这些乐舞也都是为巩固周王朝的统治服务的。

“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼”(《礼记·表记》)。从殷墟出土的大量甲骨卜辞中也可以看出,商王于祭祀和问卜都极频繁,而这类宗教活动主要是由被认为是沟通人神的使者的巫来执行。巫以歌舞娱神,故商代歌舞特别发达,而且这种歌舞不可避免地带着比较浓厚的神秘的和迷信的色彩。

西周是中国奴隶社会的强盛时期,作为宗族奴隶制国家的上层建筑的宗法制度以及相应的礼乐制度均达到了完备的程度。在周代的礼乐制度中,对于各种礼仪中音乐的应用都按不同的等级而有严格的规定。如钟、磬类编悬乐器有“王宫悬,诸侯轩悬,卿大夫判悬,士特悬”(《周礼·春官·大司乐》)的规定,即王列四面,诸侯三面,卿大夫两面,士一面;舞队的行列则有“天子用八,诸侯用六,大夫四,士二”(《左传·隐公五年》),即分别用八佾、 六佾、 四佾、二佾的规定,一佾即一个由 8人组成的行列;乐曲的应用也有明确的规定。如《雍》只能在天子祭祀时撤除祭品之时使用(《论语·八佾》),《三夏》是“天子享元侯之乐”,《文王》是“两君相见之乐”(《左传·襄公四年》)等。这些规定如果违反便是“僭越”,或者“非礼”。西周这些与礼仪结合的音乐,被称为雅乐,其基本风格特征是庄严肃穆,这与商代的巫乐相比,有着显然不同的特色。

平王东迁之后,周室衰微。随着奴隶起义的不断发生和封建生产关系的发展,奴隶制在春秋时期已逐渐趋于崩溃,作为奴隶社会上层建筑的礼乐制度和宫廷雅乐也已处在“礼崩乐坏”的没落局面之中。各种“僭越”和“非礼”的现象在到处蔓延,原来备受尊崇的雅乐越来越受到冷遇,许多宫廷乐师都纷纷离去。另一方面,新兴的民间俗乐“郑卫之音”等则逐渐进入各诸侯国的宫廷,取代了旧时雅乐所占据的重要地位。

在奴隶社会中,音乐文化曾经取得了长足的进步。当时宫廷的乐舞,从参加演出的舞队行列、编悬乐器的编制、乐队和歌队的人数等来看,其规模是相当盛大的。所演出的乐舞作品,也多属宏伟而复杂的巨构。以周代著名的乐舞《武》为例,就其表演情节的丰富和节奏层次的多变来看,都已达到相当发展的程度。我们从《诗经》中保存下来的300多首周代歌词也可以看出,当时的歌曲创作既深刻地表现了丰富多样的思想感情内容,音乐风格和曲式结构也极富于变化。音乐艺术已经远远离开原始的状态而显示出古代文化的光辉。

生产技术和科学的进步为奴隶社会音乐文化的发展提供了有利的条件,这首先表现在乐器的进步上,冶金技术的进展,不仅使许多金属乐器的制造成为可能,也为其他乐器的制造提供了锐利的工具,乐器的种类、形制和性能也因之而得到迅速的发展和提高。据统计,周代乐器之见于记载者约近70种,其中见于《诗经》的就有29种之多。随着乐器品种的增加,开始出现了按乐器的制作材料而分为金、石、土、革、丝、木、匏、竹 8类的“八音”分类法。“八音”之中,金石乐器(青铜铸造的钟、铙、镛、铎等以及石制的磬)占有重要地位,是青铜时代奴隶主统治阶级权力的象征,钟、磬的大小和编列的多少成了统治阶级不同等级的标志。由于统治阶级的重视,这类乐器的制作无论艺术造型或音乐性能都不断得到改善,并达到了令人惊叹的水平。由现已出土的实物可知,商代便已有编钟(铙)和编磬出现,除个别特例外,一般均以3件为1组。这时,一钟发两音的技术已经出现,3件1组的编钟(铙)有的已能发出一个完整的五声音阶。西周时,有了8件1组的编钟,音域随之扩大。到春秋晚期的1套钟已达13件,据测音,各种隧部发音依次为↑b1、#c2、#d2、#f2、#g2、#a2、#b2、#c3、#d3、↑#f3、↑#g3、#a3、↓#d4(↑、↓箭头表示略高或略低),构成以#f为宫、有清角而无变宫的六声音阶,如果再加上右鼓音,几乎12个半音全备,显然已具备有一定旋宫转调的能力。编钟制作技术的高度成就,在近年出土的战国初期入葬的曾侯乙编钟上得到了充分的证明。这套编钟包括钮钟19件、甬钟45件,共64件。每个钟都可发相距为小三度或大三度的两个音。总音域为A1~c4,达五个八度又小三度。甬钟的基本音列属于以姑洗(C)为宫的七声音阶,中部音区十二律具备,可以旋宫转调。整套编钟,其规模之宏大,制作之精美,音质之优良,发音之准确,无与伦比。尤其值得珍贵的是刻在这些钟上的总数约2800字的音乐铭文,标明了当时曾国及楚、齐、晋、周、申等国各种律名、阶名、变化音名之间的对应关系,为了解当时的乐律学体系提供了宝贵的史料。

一些在原始社会中已经出现或稍具雏形的乐器,此时已有了显著的进步。原来是将兽皮蒙在瓦罐(缶)口上敲击的土鼓,此时发展为木框两面蒙皮的鼓。殷墟武官村一商代早期大墓(HPKM1217)就发现有蟒皮鼓和鼓架的遗迹。原来只有1、2个指孔的埙,逐渐进步,到商代中、晚期已有了5个指孔。在已发现的几个5指孔的埙当中,河南辉县出土的一件可发如下的音:a1、#c2、e2、#f2、g2、#g2、a2、#a2、勼、c3、#c3,不仅包含七声音阶的全部音级,而且包括许多半音。原来是传说中的龠,在甲骨文中已有了它的象形字

和

和 ,可以看出是编管乐器,它的进一步发展便是见于周代的箫(排箫)。此外,甲骨文中的言(

,可以看出是编管乐器,它的进一步发展便是见于周代的箫(排箫)。此外,甲骨文中的言( ),据郭沫若解释为单管乐器,它和周代的管、篪等都可说是滥觞于原始的骨哨等而又有很大的发展和变化的。

),据郭沫若解释为单管乐器,它和周代的管、篪等都可说是滥觞于原始的骨哨等而又有很大的发展和变化的。商、周时期出现的乐器中,对后世影响较广的有笙、竽和琴、瑟。笙的开始出现是在商代。甲骨文中有龢(和)字,写作

,据郭沫若考证,它就是早期的笙。至于琴、瑟类乐器,商代虽已具备了产生的条件(如蚕丝的生产与应用等),但至今尚无实物及文字材料可为确证,只是从它们在《诗经》中的频繁出现,可以看出自西周以来它们已经是经常被使用的了。笙、竽和琴、瑟的出现,对音乐的艺术表现力的提高起了积极的作用。

,据郭沫若考证,它就是早期的笙。至于琴、瑟类乐器,商代虽已具备了产生的条件(如蚕丝的生产与应用等),但至今尚无实物及文字材料可为确证,只是从它们在《诗经》中的频繁出现,可以看出自西周以来它们已经是经常被使用的了。笙、竽和琴、瑟的出现,对音乐的艺术表现力的提高起了积极的作用。乐器所取得的上述进展,不仅有力地证明了历史文献中关于春秋时期已经存在七声音阶(七律)和十二律实际应用的记载是确实可靠的,而且它们的出现实际要比这些记载早得很多。同理,相关的乐律理论体系也会在实践中逐渐形成,只是晚些时候才能见诸文字记载,或者早有的记载已经失传,曾侯乙钟的铭文是这一论断的有力证据。奴隶制时代音乐所取得的成就,为中国古代音乐文化揭开了光辉的一页,给以后音乐文化的发展打下了基础,具有深远的影响。

战国、秦、汉的音乐 公元前 475年开始了中国历史上的战国时代。其后,随着封建生产关系的发展,各诸侯国通过变法相继实现了奴隶制向封建制的革命转变。从此,中国封建社会开始了它缓慢而漫长的发展进程,直到1840年以后由于帝国主义的侵略逐步沦为半殖民地半封建社会,整整经历了2300多年。

急剧的社会变革,给音乐文化的发展带来了巨大的变化。随着奴隶制的崩溃和封建制的确立。旧的礼乐制度彻底崩溃了,旧时的雅乐也不可挽回地沦丧了,而新兴的民间俗乐则以其旺盛的生命力蓬勃兴起,还在孔子所处的春秋时代,他已经不安地注意到“郑声之乱雅乐”的严重意义。到了战国时期,魏文侯所爱听的“新乐”已不只是“郑声”或“郑卫之音”,而是已经包括了郑、卫、齐、宋 4国的民间俗乐。还有齐宣王所好的“世俗之乐”,秦国宫廷中的“郑卫桑间”之乐……,可以明显地看出民间俗乐纷纷进入各国宫廷的新趋势。在南方则有楚国的音乐──楚声的兴起,这种音乐曾经给伟大诗人屈原的创作提供了丰富的养料。他的《九歌》就是由民间祀神歌舞加工创作而成的。在秦朝末年的农民大起义中,“楚声”随着以楚为基地并以楚为旗号的起义大军而在全国扩大着它的影响,并在汉代的宫廷音乐中占有重要的地位。

在社会急剧变革的浪潮中,原来由奴隶主贵族垄断教育(包括音乐教育)的“学在官府”旧秩序开始被突破,在春秋时期便已出现了学术下移的趋势。孔子就是第一个以“诗书礼乐”教弟子的教育家。到战国时期,私学有了更大的发展,再加上各国盛行养士之风,于是在社会上便形成了为数颇众的一个“士人”阶层。这些人来自不同的阶级(许多是没落的贵族),他们不仅受过一般的教育,而且许多人还具备有不同程度的音乐知识和技能,他们的出现,对当时音乐文化的发展不能不产生一定的影响。首先是代表不同阶级的利益、具有不同政治倾向的众多学派的出现,包括儒、墨、 道、 名、法、阴阳等各家各派的学者都不同程度地发表过对于音乐的看法和意见,并且互相争辩,形成了百家争鸣的生动局面。他们留下的音乐言论和几本专门的论著(如墨子的《非乐》、荀子的《乐论》和《礼记·乐记》等)都显示了古代音乐思想的光辉成就,对后世产生了深远的影响。其次就是从这些人中间产生出一批与旧时宫廷乐师截然不同的音乐家,如著名的伯牙、孟尝君的门客雍门周等。音乐在他们手里已不再是礼仪的附庸和宣扬迷信的工具,而成为表现人的思想感情的重要手段。他们和许多来自民间的音乐家一起,汇合成一股音乐的新潮流。

社会的变革促进了科学的发展。《管子·地员篇》和《吕氏春秋·季夏纪·音律》中关于三分损益律的记载,是中国乐律学的最早的文献。《周礼》的《考工记》则保存了钟、磬之类古代乐器制作的重要技术资料。它们都不同程度地反映了当时音乐科学的高度成就。

战国时期的巨大变革带来了社会的进步,也促进了音乐文化的发展,然而,封建割据的分裂局面和相互争霸的战争却阻碍着社会的进一步发展,要求统一成了时代的趋势。公元前221年,秦灭六国,建立了中央集权的封建国家,实现了国家的统一。随后于公元前202年建立的汉王朝,继续保持了统一的局面。

随着中央集权封建国家的建立,原来那种思想上百家争鸣的局面已经不适应统治阶级的需要。于是,先有秦始皇的“焚书坑儒”,继而有汉武帝的“罢黜百家,独尊儒术”,都极力强化思想上的统治。在音乐思想上也就出现了由百家争鸣而至定于一尊的转变。其明显的标志便是以儒家音乐思想为主干,并杂糅入法、道、阴阳诸家某些思想材料的《礼记·乐记》被作为儒家经典的一部分而受到尊崇,在两汉时期始终居于统治的地位。

始建于秦朝而在汉武帝时得到极大加强的乐府,是中央集权封建国家为实现其对音乐文化的控制而设置的机构。它的建立,对当时音乐文化的发展产生了重大的影响。乐府里集中了1000多个来自全国各地区、各民族的优秀的音乐家,广泛地采集全国各地区、各民族的民间音乐,并在这基础上进行程度不同的加工提高或改编创作。这些新作,既有《郊祀歌》之类用于郊丘祭祀等典礼的音乐,也有郊庙祭典之外的音乐。它们的运用,使汉代的宫廷音乐呈现出与旧时奴隶主宫廷雅乐迥然不同的面貌。所谓“皆以郑声施于朝廷”,“常御及郊庙皆非雅声”(《汉书·礼乐志》),都说明当时的宫廷音乐深受民间音乐的影响。

公元前 7年,汉哀帝下令“罢乐府官”,在乐府的829人,裁减了“不应经法”或郑卫之声的441人(《汉书·礼乐志》),意在排除民间音乐的影响和提高宫廷雅乐的地位。但是,乐府的名称虽然取消了,以后仍然有相应的机构来替代它的职能。在东汉宫廷中,既有用于郊庙的“大予乐”和用于飨射的“雅颂乐”,也有用于享宴的“黄门鼓吹”乐和用于军中的“短箫铙歌”乐,实际已包括了乐府音乐的所有范围,宫廷雅乐并未因此而得到真正的加强,也未能割断它和民间音乐的联系。

战国以来各地兴起的民间俗乐(包括边远地区少数民族的音乐),经过乐府及其他相应机构的集中、提高,使汉代宫廷音乐呈现出丰富多采的面貌,并影响着宫廷以外的音乐生活(当时音乐演出的主要场所是宫廷、达官贵族的府邸和地主的庄园,而以宫廷为最集中、最突出、也最有影响)。当时的演出包括鼓吹乐、相和歌、歌舞百戏以及乐器演奏等多种样式和体裁,最主要的则是鼓吹乐和相和歌。鼓吹乐源出于北部边境的少数民族,引入汉代宫廷之后,主要用于朝会、道路及军中等,颇似今日的军乐队,多少带有些仪仗的性质,实际上也代替了周代雅乐的部分职能,而相和歌则主要用于娱乐和欣赏,因而应用较普遍,影响也较广。在相和歌中,最重要而且最能反映当时艺术水平的则是相和大曲。这是一种有器乐、歌唱与舞蹈相配合的大型演出形式,和奴隶社会的宫廷乐舞在艺术的构成上没有显著的差别,但其内容与风格却有明显的不同。这主要表现在大曲的世俗性上。当时的大曲,尽管思想倾向很不相同,但大都是从不同方面反映社会的现实生活,不象古乐舞那样带着较浓厚的宗教色彩,因之它的音乐也较为生动活泼,表现手段也较丰富多样。这从它特有的艳—曲(解)—趋—乱的结构与节奏层次以及平调、清调、瑟调和楚调、侧调等调及调式色彩的运用中明显地看出来。

民间俗乐的兴起以及鼓吹乐与相和歌的形成和发展,一方面是部分前期已有的乐器如铙、鼓、箫(排箫)、篪、笙、竽、琴、瑟等得到广泛的应用,同时也出现了许多新乐器,其中比较重要的有笳、角、笛(竖吹)、筝、筑、琵琶、箜篌等。这些新出现的乐器大都有较强的音乐表现力。属于鼓吹乐系统的笳和角都有较强的音量和富于特点的音色;属于相和歌系统的主要是丝竹管弦乐器,大都有适于配合歌唱与舞蹈节奏的优点。特别是琵琶类弹弦乐器的出现,是乐器演进中一个重大的进展。这时的琵琶是“盘圆柄直”(即直柄、圆形音箱)四弦十二(三)柱,较近于后世的阮,和曲颈琵琶不同,但它以其自身的特点,在歌舞音乐中占有了不可替代的地位。

乐器的发展,音乐创作与演出的实践以及科学的进步也影响着律学的变化。自战国初在理论上确立了三分损益律以来,秦汉时期它一直是一种占主导地位理论。但在实践中,随着多柱位琵琶和琴上徽位的出现,非三分损益律的律制(为纯律)等已被实际运用。又由于科学的进步和创作演出中旋宫转调的需要,经过精确数学运算,开始发现了按三分损益律所生十二律不能回到黄钟律的缺陷,于是便有京房六十律学说的出现。京房六十律的提出并无实际应用的价值,但它对于后世从不同途径对律制进行探求,仍有一定启发意义。

自战国至秦汉,是中国封建社会音乐发展的第 1个阶段。这时期中,封建统治阶级在中央集权封建国家建立之后曾经力图加强其对音乐文化的统治,使音乐能为巩固其统治服务。然而他们越是想抬高宫廷雅乐的地位,就使它越成为“岁时以备数”的摆设,而真正在实际上发生作用的却是从民间俗乐基础上发展起来的鼓吹乐、相和歌等新的音乐体裁。正是这些新的音乐体裁,为下一阶段音乐艺术的发展打下了基础。

三国、两晋、南北朝至隋、唐的音乐 三国、两晋、南北朝是中国历史上一个大动乱的时期。这时,国家分裂,战乱频仍,错综复杂的矛盾扭曲了社会的形象。固有的秩序,旧时的信念,统统都已幻灭。人们冀求着新的精神寄托,音乐便是一个理想的避难所。

清商乐是这时期兴起并在当时音乐生活中占居主导地位的一种音乐。它是晋室南迁之后,旧有的相和歌和由南方民歌发展起来的“吴声”、“西曲”(或称“吴歌”、“荆楚西声”)相结合的产物,是相和歌的直接继续和发展。其中的“吴声”与“西曲”,一方面从相和歌中吸取了有益的经验,另一方面仍发挥其原有的音乐特色,形成了多样的富于特色的音乐结构。它与相和歌的一个显著不同之处,是它的作品绝大多数皆以爱情为题材,较少有触及社会矛盾的现实内容。其风格一般都较纤柔绮丽,但也有许多确实具有清新自然之美。这种情况的产生,固然和士族地主阶级的享乐需要有直接的联系,但作为一种最普通的感情表现,却也另有其时代的需要。

琴曲是这一时期获得重大发展的第一个领域。琴的艺术,自春秋战国时期开始由宫廷乐师向士人转移以来,两汉时期也有相当的发展,许多著名的文人如司马相如、桓谭、蔡邕等都是著名的琴家。但是,魏晋以来,琴的艺术却进入了一个高潮时期。当时的许多名士如魏晋时期的阮籍、嵇康,南北朝时期的戴逵、戴颙父子等,都以琴名世。对他们来说,琴主要是寄托他们的情志的工具,而非无谓的玩物。无论是不满或者超脱,或寄情山水或饮酒高歌,或求仙成道或尽情享乐,都离不开一个中心:即对于个性或者说个人的价值的肯定。这是处在动荡不安、矛盾重重的时代里名士们能够选取的一种最佳表达方式。由于这样的原因,琴曲的题材范围有所更新,表现形式也有显著的进步。他们创作的或者经他们加工提高的不少琴曲长久地保持着它们的影响。

西汉末年由印度传入中国的佛教,在这动乱的年代里,一方面由于统治阶级的提倡,另一方面饱经忧患的人民在这里面也似乎得到了某种寄托,因得以广泛流传。在众多的寺院里,僧徒们或作乐以供养佛,或歌赞以宣扬佛法,竟成了宫廷、府邸与地主庄园之外又一重要的音乐活动场所。在这中间,促成了佛曲的俗化和俗乐的佛化,连最少宗教色彩的俗乐──清商乐也开始显现出与佛教音乐相结合的迹象,并逐渐形成了一种“其音清而近雅”的音乐──法曲,成为隋唐燕乐的一个重要组成部分。

自西晋时北部边境诸民族的内徙和晋室的南迁,加上连年不断的战争,既造成极大的破坏,也造成了南北之间、各民族之间经济与文化的交流与民族融合的某种条件。同时,也在某种程度上促进了相互之间音乐文化的交流与融合。5世纪末,北魏孝文帝和宣武帝南征时所收伎乐,包括“江左所传中原旧曲,……及江南吴歌、荆楚西声”,南方的清商乐由此流入北朝;而在6世纪初,南方梁朝宫廷里演奏的鼓角横吹曲则有不少是被称为“北歌”的北方鲜卑族音乐。383年,前秦的吕光征龟兹,龟兹乐于是被带到凉州,它和传到那里的中原音乐结合起来,形成了别具一格的“秦汉乐”(即后来的“西凉乐”)。此后,龟兹乐在北齐、北周时仍有传入,高昌、疏勒的音乐也相继传进内地。至于外国音乐,早在4世纪中叶的前凉时便有天竺国(印度)音乐传入。其后,还有中亚安国的音乐和东邻高丽的音乐等也于 5世纪中叶陆续传入。这些只不过是这类交流中部分较为突出的事例而已。频繁的音乐文化交流,对当时音乐的发展起了积极作用,给隋唐燕乐的高度繁荣作了准备。

隋唐时期,在国家统一的局面下,经济繁荣,国力强盛。在这基础上,各族人民共同创造了光辉灿烂的音乐文化,繁盛的燕乐便是它的主要标志。

隋唐燕乐,是为满足统治阶级享乐的需要而汇集在宫廷里的俗乐的总称,它包括汉族的和少数民族的,中国的和外国的音乐。从隋初的七部乐到唐贞观时的十部乐, 包括燕乐、 清商乐、西凉乐(隋初沿用北周“国伎”名称)、高昌乐、龟兹乐、疏勒乐、康国乐、安国乐、天竺乐和高丽乐。不入十部者尚有扶南、百济、突厥、新罗、倭国、南诏、骠国和属于鼓吹乐系统的鲜卑、吐谷浑、部落嵇等多种伎乐,异常丰富多采。如前所述,十部乐中大部分自 4世纪中以来已陆续传入内地。然而,只是在国家实现统一之后,国内各民族的经济文化交流和国际交往都极大加强的情况下,它们才得到了进一步的充实和相互促进、共同提高的充分条件。

燕乐包括各种声乐、器乐、舞蹈乃至散乐百戏之类的体裁和样式,而其主体则是歌舞音乐。歌舞音乐中,大曲(包括法曲)又居于重要的地位。燕乐大曲直接继承了相和大曲和清乐大曲的传统,又有了重大的发展。大曲中含有散序、靸、中序(排遍、歌头)、、正、破(舞遍)、入破、虚催、衮遍、实催(促拍)、歇拍、煞衮等不同的结构成分和段落。仅从这繁多的名目中便可看出,燕乐大曲无论是音乐的主题结构或者节奏的发展层次都远较以前的相和大曲和清乐大曲更为细致,更为复杂而多变,其结构也庞大得多。以著名的法曲《霓裳羽衣》为例,全曲共有36段,其中“散序”6段,为器乐的演奏;“中序”(“排遍”)18段,是慢板的抒情歌舞;“破”(“舞遍”)12段,是节奏急促的快速舞蹈,有器乐伴奏。不难想见,这样一首颇为长大的作品,如果没有丰富的艺术手段,高度的技巧和动人的感染力,绝不可能在当时取得公认的完美的艺术效果。燕乐大曲的高度艺术成就,标志着歌舞音乐发展的一个高峰。

在音乐文化广泛交流的基础上兴起的隋唐燕乐,在乐器的运用上也有了很大的发展。魏晋以来陆续从边疆和国外传入的许多新乐器如曲颈琵琶、五弦琵琶、筚篥、方响、锣、钹、腰鼓、羯鼓等,大都成了燕乐中的常用乐器。尤其是琵琶类弹弦乐器和各种鼓类击乐器,适应着歌舞音乐的需要,有了较显著的发展。在唐代的大曲中,琵琶通常是占有中心地位的一种乐器,许多著名的音乐家都是优秀的琵琶演奏家,他们的演奏技巧──包括左、右手的技术和即席移调演奏的本领等已达到了相当高超的水平。鼓类乐器中,被唐玄宗称之为“八音之领袖”的羯鼓,以“其声焦杀,特异众乐”而受到特别的注意,出现了许多技艺高超的羯鼓名手和成套的羯鼓独奏曲,说明羯鼓音乐在节奏、力度与音色等方面都已有了相当高的表现力。总之,一方面众多乐器的运用,极大地丰富了燕乐的艺术表现力;同时,燕乐的音乐也为促进乐器演奏技巧的进步和丰富器乐的曲目提供了有利的条件。

隋唐时期的音乐,还有一些在当时及后世都有相当影响的体裁,其一是包括歌词和曲子在内的各种歌曲,它们和燕乐大曲也发生一定的联系,有时是它们被大曲所吸收,有时它们又从大曲吸取一些曲调。曲子的广泛流传,使为曲子填写的词成了宋代重要的文学体裁;其次是属于“散乐”范畴的一些歌舞戏,如“代面”、“拨头”、“踏摇娘”、“窟垒子”和一些带有歌唱的“参军戏”等,这些带有一定故事情节的歌舞,为宋代杂剧与南戏的产生准备了条件;再其次便是唐代颇为流行的说唱变文。它原是寺院中僧侣们用民间原有的说唱形式演佛经故事来宣传宗教的一种通俗文艺形式,后来逐渐引进了一些世俗的题材,说唱历史或民间故事,在群众中有广泛的影响。这种齐言歌赞与散文讲说相间的说唱音乐形式,正是后世词话与宝卷一类说唱的直系祖先。

隋唐时期,统治阶级虽然也曾致力于制订雅乐,然而真正受到重视的还是用于享乐的燕乐,以至当时创作的某些雅乐也不能不受到流行的燕乐的影响。贞观年间,唐太宗鉴于隋代承袭的前代雅乐,“梁陈尽吴、楚之声,周、齐皆胡虏之音”,于是命张文收等人“为之折衷”,作《大唐雅乐》,已具有多种成分交融的特点。而《秦王破阵乐》等一些乐曲,则既用于燕乐,也用于雅乐。明显地表现出燕乐对雅乐的影响。唐朝政府设立了庞大的音乐机构──大乐署、鼓吹署、教坊和梨园,统领各色音乐,总人数达数万人,唐初的大乐署,其职能与前代大乐署不同,它不是专管雅乐的机构,而是兼管雅乐与燕乐,也负责各类音乐人员的训练与考绩。到开元年间,才部分地将燕乐从大乐署中分出来,各类燕乐(包括散乐、百戏)统归左、右教坊和原来的内教坊,又专为表演法曲而在宫中设了梨园(包括一个30余人的少年班“小部音声”),并在西京和洛阳分别设了“太常梨园别教院”和“梨园新院”。梨园的人员是从燕乐的“坐部伎”中挑选,由唐玄宗亲自审听确定,是各类音乐人员中专业水平最高的一部分;其次是燕乐中的“坐部伎”,再次是燕乐中的“立部伎”,最后便是雅乐。当时曾有规定,经过训练和考绩,“坐部伎”中不合格的降到“立部伎”,“立部伎”中不合格的就降到雅乐里去。这样的层次充分反映出当时对雅乐的轻视。

自魏晋以来,多种具有不同文化背景的音乐的汇合及燕乐的兴盛,引发了音乐理论的发展。隋初郑译的八十四调理论的提出和后来燕乐二十八调的产生,都与不同音乐的交流而引起的更为频繁的旋宫转调的实践需要有着直接的联系。在乐律理论上,无论是南朝宋何承天的新律,或五代时的王朴律,都为克服三分损益律不能还生黄钟的缺陷,探索着通向十二平均律的途径,以适应十二律旋相为宫的实践需要。

三国、 两晋、 南北朝至隋唐,是秦汉以来兴起的以歌舞为中心的俗乐进一步发展并达到高峰的时期。作为这种发展趋势在观念上的反映并反过来给它以影响的,便是与传统儒家音乐观相反的重俗轻雅的思想。曹操父子都是俗乐──相和歌的爱好者,特别是曹操,他用相和歌曲调填写的许多歌词,都是发自内心的思想感情的表现。在他们“尚通脱”的风气的影响下,出现了象嵇康的《声无哀乐论》那样思想新颖的音乐美学论著。它的主旨就在于打破以《乐记》为代表的儒家音乐思想的控制,为那些被称为“郑卫之音”和“亡国之音”的俗乐争取一个合法的地位。嵇康的这种观点在唐太宗李世民的言论中得到了共鸣。李世民认为被视作亡国之音的《玉树后庭花》之类的音乐,不可能让处在盛世的唐朝人感到悲哀,也不能把强盛的国家引上亡国的道路。因此,李世民及其他初唐的统治者对音乐采取了一种比较开放的甚至是“重俗(乐)轻雅(乐)”的政策,从而促进了以燕乐为主体的唐代音乐的高度发展,在中国音乐史上达到了空前的繁荣。

宋、元的音乐 唐末黄巢领导的农民大起义,给予封建统治阶级以沉重的打击。以后,经过半个世纪五代十国的动乱时期,960年建立了宋朝。这时,广大农民和手工业者已在较大程度上挣脱了对地主阶级的人身依附关系和官府对手工业的垄断,农业和手工业迅速发展,商品流通空前活跃。随之出现了城市的繁荣、市民阶层的壮大、城市游乐场所的产生和专业艺人的汇集。于是,以说唱、戏曲为主的多种民间音乐形式得到迅速发展,以往宫廷在音乐的集中与提高方面所起的重要作用已开始减弱,歌舞大曲在音乐中的核心地位逐渐为新兴戏曲所代替。

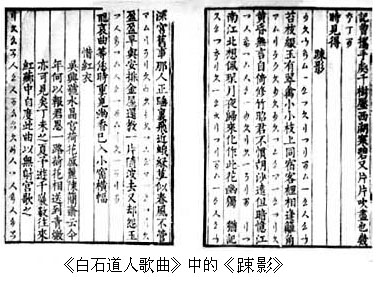

隋唐以来的曲子,到宋代及以后相当长的一段时期中成了一种广泛流行的歌曲形式。它的发展,直接导致了宋词创作的繁荣。不少著名词人的作品被运用于实际的演唱,它们既丰富了曲子的内容,也促进了曲子的发展,出现了“减字”、“偷声”、“摊破”、“犯调”等变化运用和发展曲调的手法,产生了徐缓抒情而细腻深刻的“慢曲”,成为当时流行的一种曲式。在词人中,有的人颇为精通音乐,南宋的姜夔还曾为自己作的词创作曲调(称“自度曲”)。他的《白石道人歌曲》是现存最早的宋词歌谱,用“旁谱”的形式记录了作者的“自度曲”和旧曲共17首,它们是研究宋词音乐的珍贵资料。

曲子在民间则沿着另一条路线发展,它除作为歌曲演唱外,还成了说唱和戏曲创作的音乐材料,同时也出现了由单只曲调的运用向多只曲调依不同方式联合的趋势,于是形成了多样的声乐体裁与形式。一种叫“缠令”,由几个不同的曲调联接而成,前面有引子,后面有尾声;一种叫“缠达”(也叫“转踏”或“传达”,可能源出于“转踏”歌舞),由两个曲调轮流反复,前面有引子,后面没有尾声。后来,在南宋绍兴年间,杭州的勾栏(城市游乐场所的名称)艺人张五牛还创造了一种以其特殊节奏而引人入胜的歌曲形式,名叫“赚”,并把它运用到缠令中去,于是形成了兼有缠令、缠达和赚的曲种──“唱赚”。唱赚还属于歌曲的范畴,但它的经验和成果却直接为说唱与戏曲所吸收。

宋元时期的说唱音乐和曲子有较多联系的主要是鼓子词和诸宫调。鼓子词的音乐比较简单,用一首曲子反复咏唱,中间插入散文讲说,以说唱故事。诸宫调也叫“诸般宫调”,为北宋熙宁、元丰年间汴京勾栏艺人孔三传所首创。其音乐结构是:用同一宫调的若干首曲子联成一个套数,把不同宫调的若干套数或单曲联接起来,用以说唱长篇故事。金章宗时的董解元作词的《西厢记诸宫调》,是现存最完整的一部诸宫调作品,它的全部歌曲(包括重复的)共有长短套数188套,曲调444个,其音乐之丰富可以想见。诸宫调的形成和发展,为戏曲音乐准备了重要的条件。此外,宋元时期的说唱音乐还有陶真、涯词、词话等曲种,其中词话发现有晚期的唱本,陶真只见零星词句,它们的结构基本上与说唱变反属于同一类型,而与曲子较少联系。

宋元两代是新兴的戏曲获得重大发展和趋于成熟的时期,在北方有杂剧,在南方有南戏,杂剧继承唐代歌舞戏和参军戏的传统,在广泛兴起的曲子的基础上,经过宋金时代的发展,到元代达到了它的鼎盛时期。宋杂剧(金代称“院本”)的演出,由“艳段”、“正杂剧”、“散段”(或称“杂扮”)3部分组成。艳段演的是“寻常熟事”,散段是滑稽戏一类的东西,只有正杂剧才是搬演故事的戏曲,音乐多是利用曲子和歌舞大曲的曲调。到元杂剧,由于已有了唱赚和诸宫调的丰富经验,音乐形成了一定的格式。元杂剧通常是一剧分为4折,有的在前头或中间加进一个“楔子”。4折分别用4个不同的套数,由主角1人演唱全套曲调,其余角色只说不唱。杂剧音乐通称“北曲”,它的主要特点是用七声音阶,字多调促,风格劲遒。

南戏是北宋时在浙江永嘉(今温州)地区形成起来的,也称“永嘉杂剧”,宋王朝南渡后得到迅速发展。南戏剧本没有折数限制,音乐没有宫调的束缚,各种角色都能有唱,还有对唱、齐唱等活泼多样的演唱形式。南戏的这些特点,使它有了充分发展的余地。元末,南戏已发展成具有高度艺术水平,在南方有着广泛影响的戏曲形式,称为“传奇”。南戏音乐通称“南曲”,它的主要特点是用五声音阶,字少调缓,风格柔婉。

杂剧和南戏的音乐虽然各自保有其不同的特点,但也存在互相交流吸收的情况。在较晚的元杂剧和南戏中,都不乏运用“南北合套”实例。同时,南北曲也逐渐取代以往的歌舞大曲而成了多种器乐形式的曲调主要来源。

乐器和器乐,在宋元时期也有重要的发展。尤其是擦弦乐器的发展具有重要意义。稽琴(即唐代的奚琴)和(即唐代的轧筝)的演奏技巧有了较明显的进步(如运用换把等),并已经常用于独奏与合奏。还有一种“马尾胡琴”,北宋时已在西北边境地区出现,到元代,胡琴已是一种相当流行的乐器(现今甚为流行的弹弦乐器三弦,也是这时期出现的)。由于这类乐器有擅长于演奏歌唱性旋律的优点,较快地以不同的样式发展起来,并被广泛地用于戏曲、说唱的伴奏和各种合奏之中。

宋代城市的游乐场所中流行着多种器乐合奏形式。有名为“细乐”的丝竹乐器合奏,名为“清乐”的管乐合奏,以及“小乐器”、“鼓板”等(最后这种以鼓、笛、拍板为主要乐器的合奏形式,在相当长的时期内曾经被用于戏曲、说唱的伴奏)。元代的蒙古族传统音乐“达达乐”,则是一种弦乐合奏的形式。现代民间流行的多种小型器乐合奏大都和它们有着久远的渊源关系。

独奏乐器琴和琵琶的演奏与创作,宋元时期也有较显著的发展。南宋时出现了汴梁、两浙、江西等不同的琴派。涌现出郭沔、毛敏仲等一批优秀的琴家和他们的一些优秀作品。浙派琴家郭沔在琴曲的整理、创作和传授方面都有较大的贡献。所作《潇湘水云》是一首著名的琴曲。在琵琶方面,流传至今的一首反映北方少数民族狩猎生活的琵琶曲《海青拿天鹅》,就是元代出现的一首重要作品。

宋元时期,和城市音乐的兴旺发达相反,宫廷音乐则日益走向衰落。宋代宫廷中演出的歌舞包括大曲、曲破、缠达等。其中的大曲虽也保留着“大曲”的名称,其实只是摘取了大曲某些部分的“摘遍”;所谓“曲破”也只是将大曲中“破”的部分独立出来演出的一种形式;“缠达”更不用说。它们的规模都远不能和唐代的歌舞大曲相比(当然,这类作品在音乐上往往表现出更加趋向细致、深刻的长处)。宫廷中的歌舞音乐由此已显出衰落的趋势。与此同时,民间兴起的杂剧等多种形式却逐渐进入宫廷。所谓“传学教坊十三部,唯以杂剧为正色”(南宋灌圃耐得翁《都城纪胜》),就是这种演变的一个明显的例证。而且,教坊也常常不能维持,便不得不从民间艺人中选拔节目入宫“供奉”。自此以后,这几乎成了历代宫廷不可或缺的一种解决办法。

宋元时期,意识形态上是理学统治,音乐思想上笼罩着复古主义的气氛,宫廷雅乐亦随之而愈加僵化、腐朽。如前所述。宋代的农民,在经过唐末农民起义之后,已在较大程度上挣脱了对地主阶级的人身依附关系。然而,沉重的剥削和兼并仍使他们陷于破产的境地。北宋时王小波、李顺领导的农民起义,首先提出了“均贫富”的口号,锋芒直指封建剥削制度的基础。与此相对立,以“存天理,去人欲”为中心的理学便应运而生,成为统治的思想。在音乐思想上,理学的开山祖周敦颐首先提出“淡”与“和”的音乐观,主张音乐当如古乐的既淡且和,认为“淡则欲心平,和则躁心释”。“不复古礼,不变今乐,而欲至治者,远矣”。在这种思想的影响下,宋代的宫廷雅乐,从音律的确定到乐曲的创作,都弥漫着拟古、复古的空气。所谓的“大晟乐”便是这种风气的集中体现。

在理学的统治下,宋元时期的音乐理论始终未能取得明显的突破。蔡元定提出的十八律在使三分损益律趋于完善方面不失为一种有益的探索。这时出现的陈旸的《乐书》、沈括的《梦溪笔谈》、王灼的《碧鸡漫志》等,作为研究音乐历史的参考资料,也具有重要的价值。其中的《乐书》还是最早出现的一种音乐百科全书。随着戏曲、说唱的发展,元代出现了总结歌唱经验的《唱论》(燕南芝庵作)和总结音韵规律、探讨创作理论的《中原音韵》(周德清著)。《中原音韵》的第 1部分《韵谱》,是中国第1部供写作北曲用的曲韵,它对以后戏曲、说唱的创作和演唱都有重大的影响。

宋元时期的音乐,继承隋唐燕乐的传统,在广泛兴起的民间曲子的基础上,通过分别向南北两个中心区域的汇集与提高,形成了以杂剧、南戏为中心的南北曲音乐系统,成为影响到歌舞、说唱、以至器乐等多种音乐体裁的巨流。这是中国音乐史上以南北曲为中心的音乐开始形成并得到发展的一个重要的时期。

明、清的音乐 明清两代(至鸦片战争之前)是封建制度渐趋衰落的时期,明中叶资本主义因素的萌芽成了社会发展的一个新的催化剂。

杂剧和南戏在明代出现了新的发展趋势。这就是杂剧的渐趋衰微和南戏的转趋兴盛。由于南戏(传奇)主要流行在中国南方,在流传当中,不断与各地民间音乐相结合,并根据各地语言音调的不同,而不断派生出多种南方的戏曲声腔如:“海盐腔”(浙江)、“余姚腔”(浙江)、“弋阳腔”(江西)、“昆山腔”(江苏)等。其中出现较早的是“海盐腔”,而在明初流传最广的则是“弋阳腔”。它不仅流行于江西、福建和安徽各地,而且还远及于云南、贵州两省。“弋阳腔”是高腔一类戏曲声腔中最早出现的一种,运用帮腔和滚调是它的特色。明代的“乐平腔”、“青阳腔”,以及清代盛行的“京腔”等多种高腔剧种,都不同程度地受到它的影响。

“昆山腔”是明代戏曲声腔中成就极高、影响极广的一种。它在元末明初时即已形成,但当时海盐腔盛行,故未能受到广泛重视。明中叶,魏良辅等人经过多年刻苦钻研,在总结传统经验的基础上,吸收其他声腔的优点,对“昆山腔”作了重大的创造性发挥,创造了称为“水磨调”的新唱法,更加突出了舒缓优美和细腻的风格。用新的“昆山腔”演唱的第1个剧本《浣纱记》(明梁辰鱼作)上演之后,“昆山腔”遂风靡一时,为其他声腔所不及。

作为一种声腔或剧种的“昆山腔”(亦称“昆曲”),并非它的所有音乐皆为昆山一地的产物。相反,它的音乐的绝大部分都是经过长期积累的南北曲曲调,只是在昆曲中经过不同程度的特殊处理,使之具有昆曲的风格色彩而已。在昆曲中,不仅有在杂剧与南戏中便已出现的南北合奏的形式,而且有将整套南曲和北曲间杂使用的“南北联套”形式,同时,还有许多整套的北曲剧目被作为昆曲的保留节目而上演不辍。这说明,南北曲在明代出现了另一个重要趋势:走向融合。而昆曲就是南北曲的集大成者。不幸的是,作为南北曲发展的顶峰的昆曲,由于适应上层观众的需要,创作和表演上过分追求文雅和雕琢,到明末清初便逐渐趋于衰落。代之而起的是多种地方戏曲声腔兴起的新局面。

明末清初兴起的多种戏曲声腔中,影响最大的当推“梆子腔”和“皮黄腔”。梆子腔起源于陕西一带,故又称“秦腔”。早在明代就已产生,逐渐流行于黄河以北诸省,又形成了多种不同的梆子戏。南方的许多剧种中,梆子腔也是一种比较常用的声腔。

皮黄腔是“西皮”、“二黄”两腔的合称。二黄是在安徽、湖北一带形成的新声腔;西皮则是梆子腔流入湖北后逐渐演变而成的。18世纪末徽班艺人首先把二黄带进北京;19世纪初汉班艺人相继入京,他们大多数以唱西皮著称。在北京的徽汉艺人的合班演出,进一步促进了两腔的结合。其后著名演员辈出,艺术上广为吸收昆曲等多方面的经验,有了重大的发展,逐渐形成了以皮黄腔为主要声腔的新剧种──京剧。

梆子腔和皮黄腔的音乐都属于“板腔体”。这种板腔体的戏曲,音调虽较简单,但却颇为灵活。能作多层次的节奏与色彩等的变化,富于戏剧性,也便于欣赏和学习,因而深受群众欢迎。它的出现,是戏曲音乐发展一个意义重大的转变。

大量民间小戏的兴起,是明清时期戏曲发展的一大特点。这些民间小戏,和梆子、皮黄等声腔系统多演成本历史故事的大戏不同,大都只有两三个角色(生、旦、丑),所演多为日常生活情节和民间故事,有浓厚的生活气息。南方的各种“花灯戏”、“花鼓戏”、“滩簧”和北方的秧歌、二人台、二人转等均属之。它们多数是从民间歌舞发展而成,也有在民歌、说唱的基础上演变而成的。演出形式载歌载舞,生动活泼,深为群众所喜爱。有一些在后来也发展成了大戏。

明清时期,民歌小曲获得了空前的发展。明代中叶,“吴歌”、“挂枝儿”、“罗江怨”、“打枣竿”、“银纽丝”等多种民歌小曲已在各地广泛流传。在旧有的南北曲日趋柔靡雕琢和脱离群众的情况下,这些新鲜活泼的民间创作引起了部分文人的注意,不少人从事于民歌小曲的收集和刊印,也有人从中汲取营养,创作了一些优秀的散曲。在明清的民歌小曲中,有不少要求个性解放,反对剥削压迫的优秀作品。丰富的明清民歌小曲,不仅广泛地为戏曲、说唱、歌舞和器乐等多种形式所吸收,而且直接过渡到多种牌子曲类的说唱形式。

明清时期的说唱,就其音乐结构而言,主要有两种类型:一种是属于“曲牌体”的各种牌子曲;另一种是近似“板腔体”的各种鼓词、弹词等。此外,也有一些是介乎两者之间的曲种。前一类曲种是在明清小曲的基础上通过联套等方式形成的。明末清初时,曲牌联套实际已在民间产生,清初著名作家蒲松龄的“俚曲”创作就运用了这种形式。乾隆年间北京“岔曲”与牌子曲结合起来,形成了“单弦牌子曲”,出现了将岔曲剖为两半,分作“曲头”和“曲尾”,中间嵌进若干牌子的结构形式。各地现存的多种牌子曲曲种普遍地运用了这种形式。后一类曲种的音乐,主要是用一些以上下句或4句为1组的曲调作基础,通过不同形式的变化处理而构成唱段。这种音乐有较强的适应性,故多随地区或演员的不同而形成各样曲种和流派。北方的鼓词,在长篇鼓词之外,较早就有所谓“段儿书(“子弟书”),其后又有各种“大鼓”在各地产生;南方的弹词则早在乾隆、嘉庆年间便已有陈派、俞派等流派的出现。许多地方逐渐也有了不同的弹词曲种。此外,具有悠久历史的说唱道情,明清时期也有显著的发展,并逐渐离开道教教义的束缚,引入了民间故事的题材。它的音乐构成多数与鼓词、弹词相近。各地也出现了一些具有本地特色的道情(渔鼓)曲种。明清时期说唱音乐的发展,为后来说唱曲种的更大发展打下了基础。

明清时期,器乐有了进一步的发展和丰富。具有悠久历史的鼓吹乐,早已突破官家的垄断,在各地普遍流行。现存北京的“管乐”、西安的“鼓乐”等,都还保留明清以来的遗制。江南一带的“十番锣鼓”、“十番鼓”在明清之际已有了广泛的影响,还有多种形式的锣鼓在南方(尤其是沿海)各地得到发展。和元代的“达达乐”有一定渊源关系的“弦索”合奏形式,明清时也相当流行。18世纪蒙古族文人荣斋曾给这种合奏记下分部总谱,名为《弦索备考》传世,还有丝竹乐合奏的形式也在各地广泛流行。这时期的器乐,大都不同程度地受着戏曲和说唱音乐的影响。它们所奏的乐曲,不仅有许多曲牌是从戏曲和说唱中吸收和发展起来的(包括许多整套曲牌的移植),而且有一些大型器乐的创作构思也是从戏曲或者说唱的节目中得到启发或依据的。另一方面,许多声乐曲牌被引入器乐之后,适应器乐的需要都有程度不同的发展与变化,并获得了新的气质。

随着琵琶、三弦等乐器在戏曲、说唱等多种音乐形式中的广泛运用,演奏这些乐器的名手愈来愈多(明代北京的“都城八绝”中就包括了“琵琶绝”李近楼和“三弦绝”蒋鸣岐),演奏技巧愈来愈高,创作也日益丰富。在众多的琵琶名手中,明末的汤应曾(外号“汤琵琶”)是杰出的一个,他能弹《胡笳十八拍》等“古曲百十余曲”,“而尤得意于《楚汉》一曲”(王猷定《汤琵琶传》),这首《楚汉》就是至今仍在流传的琵琶曲《十面埋伏》的前身。至于琴曲,明清时期没有出现十分优秀的作品,但在琴谱的整理和刊印上却有显著成绩,自1425年汇集较多琴曲的第 1部琴谱集《神奇秘谱》出版之后,陆续刊印的琴谱为数不少。它们保存下大量琴曲,是研究琴的艺术和音乐历史的珍贵资料。一些经过整理的琴曲在艺术上也有发展和提高。

明清时期,由于统一的多民族国家得到巩固,各民族间文化交流有所加强,中国各少数民族的音乐得到较快的发展。一些具有悠久历史的著名的少数民族音乐如苗、彝等南方少数民族的史诗性歌曲,维吾尔族的《十二木卡姆》和藏族的“囊玛”、“藏戏”等,不少是在明清时期得到进一步发展和逐渐趋于定型的。

明清时期音乐科学的重大成就是十二平均律的发明。明代杰出的音乐理论家朱载堉,经过数十年刻苦钻研,大量的科学实验和精密计算,创造了“新法密率”,即十二平均律,彻底解决了千百年来旧的三分损益律和旋宫转调的创作要求之间的矛盾,为音乐艺术和音乐科学的发展作出了不可磨灭的贡献。

明清时期,封建制度趋向衰落,统治阶级为了维护其腐朽的统治,极力提倡反动的理学,进一步产生了以“破心中贼”为目标的王守仁的“心学”。面对当时戏曲蓬勃发展,民主思想随之日渐高涨的情况,王守仁提出:“今要民俗反朴还淳,取今之戏子,将妖淫词调俱去了,只取忠臣孝子故事,使愚俗百姓人人易晓,无意中感激他良知起来,却于风化有益。然后古乐渐次可复矣。”(《王文成公全书·语录三》)企图通过内容的篡改,扭转戏曲发展的方向。明清时期不少思想反动的剧目的出现,政府发出禁毁命令和设局改戏的措施,可以说都是通过具体的行动实现王守仁的反动主张。但在另一方面,随着资本主义因素的萌芽,也出现了和王守仁的主张相反的具有民主倾向的进步思想。著名思想家李贽就说:“盖声色之来,发于情性,由乎自然,是可以牵合矫强而致乎?故自然发于情性,则自然止乎礼义,非自然之外复有礼义可止也。惟矫强乃失之,故以自然之为美耳,又非于自然之外复有所谓自然而然也。”(《焚书》)他反对矫揉造作,提倡发于性情,由乎自然的文艺。与他的这种思想相通的还有冯梦龙,他对感情真挚的民间歌曲给予了很高的评价,认为“今虽季世,而但有假诗文,无假山歌”,说民间情歌有“借男女之真情,发名教之伪药”的深刻涵义。他们的这些观点,无疑是对广泛兴起的民间音乐的有力支持。此外,在琴论和曲论方面,此时期都有不少值得注意的成就。如徐上瀛的《谿山琴况》,沈宠绥的《度曲须知》、徐大椿的《乐府传声》等,都包含了不少可贵的创作和演奏(唱)的艺术经验。

总之,明清时期的音乐,继续着宋元时期开始的发展趋势,在资本主义因素萌芽,商品经济进一步发展,众多的城市以至农村集镇不断兴起的形势下,各种民间音乐形式普遍得到发展,形成了数以百计的戏曲剧种、说唱曲种和器乐乐种,积累了无比丰富的音乐财富,为近代音乐提供了良好的发展基础。