农药(卷名:化工)

pesticide

一类用于防治农业上各种有害生物,和调节农作物生长发育的精细化工产品。有害生物种类繁多,包括昆虫,螨类,植物病原微生物(如真菌、细菌、病毒、线虫),软体动物,鱼类,鼠类,鸟类,野兽,杂草和水生植物等。据调查,全世界的有害昆虫约1万种,有害线虫约3000种,杂草约3万种,植物病原微生物有8~10万种。这些生物灾害使世界农业产量平均每年损失35%,收获进仓后到消费前还要损失10%~20%。在农业有害生物的综合防治体系里,使用农药是一种普遍采用的有效方法。此外,农药还广泛应用于卫生保健和其他领域,如杀蚊蝇、蟑螂、家鼠,工业产品的防虫、防霉、防腐,建筑物的防蚁,交通沿线和工业场地的除草,城市绿化区和庭园的防虫、灭病和除草等。农药的应用日益扩大到现代国民经济和社会生活的许多方面。在工厂中合成的工业纯品农药称为原药,为了方便使用和充分发挥药效,通常按一定的配方在原药中加入各种助剂,加工成各种剂型的商品制剂。

分类 农药从使用角度出发常按用途(防治对象)分类(见农药工业),从制造角度出发常按来源分类:

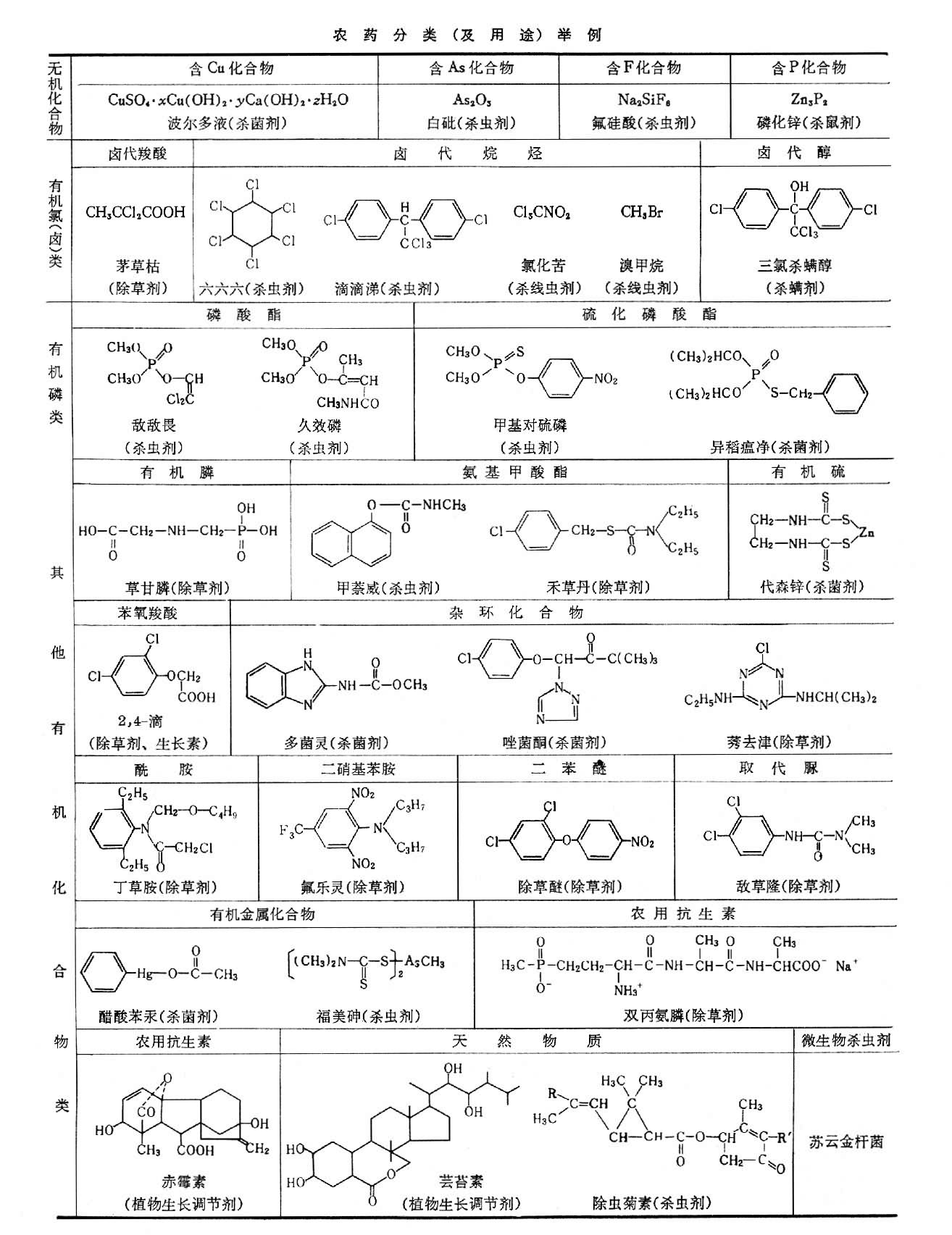

农药还可以按化学结构(见表)或按加工剂型分类(见农药剂型)。

农药还可以按化学结构(见表)或按加工剂型分类(见农药剂型)。

理化性质 每种农药原药,即农药有效成分,都是工业纯度的、有特定化学结构的化合物。其重要的理化性质有:分子量,物态,沸点,熔点,蒸气压,在水和有机溶剂中的溶解度,极性,对酸、碱、热和光的稳定性等。这些性质与农药的加工性能和在应用对象表面附着或渗透到体内有关;与能否到达作用点并破坏或干扰对象体内某种生理生化过程有关,与能否保持适当的有效期(使用前的贮存期和使用后的持效期)也有关。

药效 每种农药在一定浓度下对目标有害生物产生一定的生物活性作用。通常以LC50(使试验生物半数致死的浓度)或IC50(使试验生物半数抑制的浓度)来表示其毒力高低(LC50或IC50越小,则毒力越高),可用来衡量一种农药是高效的还是低效的。在田间实际使用时、药效常受到各种因素的影响,诸如制剂质量、施药方法、有害生物的种群和生长阶段、危害方式与程度、作物栽培管理情况、田间环境条件(气温、湿度、风雨、土壤性质)等。因此,必须根据具体情况来确定施药剂量和方法。某些农药使用不当会对作物产生化学的伤害,称为植物药害。某些本身并无药效、而加入某种农药中一起使用后会提高药效的物质,称为增效剂,此种作用称为增效作用。

一种农药在长期使用后,其药效往往会减退,这是由于目标有害生物产生了抗药性。对一种农药产生了抗药性的有害生物,往往对化学结构相近或作用机制类似的其他农药也具有抗药性,此种现象称为交叉抗药性。因此,在同一地区不宜连续使用一种农药,应该轮换使用多种农药,或使用两种作用机制互不相同的农药的混剂,并尽可能减少使用次数,以避免或延缓抗药性的发展。从经济学观点看,使用农药不一定要取得100%的效果,只要将危害控制在不超过某个经济损失的范围内即可。

毒性 大多数农药对人畜都有程度不同的毒性。任何一种农药在推广应用之前都必须进行毒性试验,查明其对哺乳动物以及对有益生物的毒性情况。常用的试验动物有大、小白鼠和家兔、狗、猴等。必要时还要用鱼类等水生动物和鸟类。对哺乳动物的毒性试验可分为急性、亚急性、慢性和其他专门试验。急性毒性试验有经口、经皮和吸入三种。通常以LD50(使试验动物的半数致死剂量)或LC50来表示一个农药的毒性大小。中国现行规定,按经口LD50的大小[mg/kg(体重)]将农药分为高毒、中毒、低毒等三种:

高毒 LD50 <50mg/kg(体重)

中毒 LD50 50~500mg/kg(体重)

低毒 LD50 >500mg/kg(体重)然而,仅从急性经口LD50值来判断其安全性是不全面的,还应考虑其他各种毒性,进行综合评价。亚急性毒性试验,是为了解农药在动物体内的蓄积和代谢情况。慢性毒性试验,是为求得该农药的最大无作用剂量,据以制订在食品中的每人每日允许摄入量。为了查明一种农药有无其他潜在毒性,必要时还要进行致癌、致畸、致突变和影响繁殖的试验。通过上述各项试验并进行综合的安全性评价之后,一种新农药才准许登记和进入市场销售。

农药与环境 农药施用后,分布在农作物上和土壤表层,并通过风吹雨淋灌溉等转移到大气和水中,称农药在环境中的残留。各种农药有不同的残留期。大多数农药在较短时间内可通过化学或生物的途径降解,最终分解成无毒物质。也有一些农药如滴滴涕、六六六等有机氯杀虫剂,性质稳定不易降解,残留期很长,可能造成环境污染,使生态系统中的非目标生物受害,引起生态失调。残留的农药可通过收获的农产品直接被摄入人体;也可由生态系统中食物链的传递和富集,间接地最后进入人体。农药对环境和生态系统的影响是个重要的问题,对施用农药加强管理的一个重要内容是测定农药的残留量,确定其降解速度,由此来规定收获前的允许施药间隔期和施药量,并制订农药在农产品中的最高容许残留量。农药在环境中的降解速度可用半衰期(50%降解时间)表示。

研究和开发 农药是现代科学技术多学科交叉发展的综合产物,技术密集度高。新农药的研究与开发,需要化学、生物学、农业科学、医学、环境科学和工程学等多专业的协作配合。农药研究目前基本上属于实验科学范畴,主要依靠用大量化合物进行筛选,从药效、技术、安全、经济、市场等方面反复综合评价,才能开发投产。80年代一个新农药从筛选发现到进入市场,约需7~8年时间,耗资数千万美元。近年来,对农药的化学结构与生物活性之间的定量关系已开展了许多研究工作,其中具有代表性的是美国的C.汉施和日本的藤田稔夫等人提出的观点。他们认为农药从进入生物体到起活性作用要经过许多物理的和化学的过程。农药分子的亲脂性、电子效应和空间位阻等理化参数与其药效之间有密切关系。据此提出了以下的方程式:

lg(1/C)=-Kπ2+K′π+ρσ+δES+K″式中C为产生一定生物活性时的浓度;K、K′、K″、ρ、δ为常数;π为从亲油亲水分配系数导出的取代基参数;σ为取代基的电子效应参数;ES为取代基的空间位阻参数。不少研究者采用这个基本公式探讨某些有系列化学结构的化合物与其生物活性间的关系,取得了有规律性的结果。但是据此而设计出合乎预想的新农药分子结构的成功例子尚不多见。农药的国际学术交流,规模最大的是由国际纯粹化学和应用化学联合会 (IUPAC)组织的国际农药化学会议,每四年举行一次。