望远镜(卷名:物理学)

telescope

一种观察远物的重要光学仪器。它广泛地应用于天文、地理和军事等各个领域。最简单的望远镜由物镜和目镜两个透镜组组成。无穷远物点发出的平行光束被物镜会聚在其像方焦点上,由于这一点与目镜物方焦点重合,从目镜射出的仍为平行光束,再经观察者眼睛聚焦,在视网膜上生成物的像。因望远镜有较高的分辨率;并且有放大作用,观察者得以看清楚原来用肉眼所难以辨认的细节。

望远镜的发展历史可追溯到17世纪初。最早的望远镜是1608年由荷兰人H.李普希发明制造的。它由单个正透镜作为物镜和单个负透镜作为目镜而组成。伽利略曾自制这种望远镜观察天象,发现木星的卫星和月球表面有山和谷等重要事实,因而被称为伽利略望远镜。随后不久,于1611年在J.开普勒的光学著作中首先论述了望远镜,并于1615年首次制造出以正透镜为目镜的望远镜,被称为开普勒望远镜。

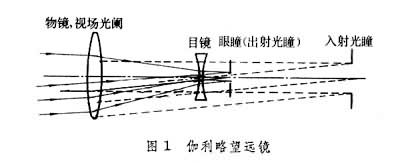

类型 伽利略望远镜因其目镜的焦距为负(图1), 具有结构紧凑和对物体成正像的优点,这是用于一般观察所必需的。但这种望远镜没有中间实像平面,无法在像面上设置带分划标志的视场光阑,因而不能作瞄准和定位之用。其视场受物镜孔径尺寸限制,并随放大率的增大而减小。为使视场不致太小,只能有较小的放大率,一般不超过6倍。所以伽利略望远镜只能作为一种简易的观察工具,例如娱乐场所用的观剧镜。

开普勒望远镜的成像原理如图2所示。由于其目镜有正的焦距(fé>0),导致与伽利略望远镜有很多不同之处。首先是对物体成倒像;其次,由于有中间实像平面,可在其上设置视场光阑和分划标志,既有明晰的视场边界,又能用于瞄准、定位和测量。早期的开普勒望远镜成像质量较差,色差的影响最为明显;在三百多年的发展过程中出现了像差得到校正的各种类型的物镜和目镜(见透镜及透镜组),从而改善了望远镜像质。

除了折射望远镜外,还有反射和折反射两类望远镜,它们的主要区别在于物镜的结构。折射望远镜的物镜由透镜组成;反射望远镜的物镜由反射镜组成;折反射望远镜的物镜由透镜(或校正板)和反射镜共同组成。最早的反射望远镜是I.牛顿在1672年制成的,其后又有卡塞格伦、格雷戈里等类型的反射望远镜问世(见反射元件)。折反射望远镜也有施密特、马克苏托夫等多种类型。

望远镜根据用途可划分为天文望远镜和地景望远镜两大类。

① 天文望远镜。 望远镜成倒像对于天文观测并无妨碍,而视场中有十字叉丝可做为观测定位标志,因此从17世纪中叶起开普勒望远镜就取代了伽利略望远镜在天文观测中的地位。为了对遥远的、亮度微弱的天体进行观测和照相,要求物镜孔径尽可能大,以收集尽可能多的光。安装在美国耶凯斯天文台的物镜直径 1米的望远镜是折射望远镜中最大者。磨制大透镜首先要遇到如何制备高质量的大块光学玻璃毛坯的问题,磨好后安装在镜筒顶端并保证透镜不因受力而变形也是困难的事,因此折射望远镜孔径没有进一步增大的趋势。目前世界上孔径居于前列的天文望远镜都是反射望远镜,如美国1949年安装在帕洛马山上的望远镜,其主反射镜的直径为5米,苏联1976年安装了直径达6米的望远镜等。

现代天文望远镜不是单纯的目视观测仪器,它要用于照相、光谱分析、光度计量等许多工作领域。例如在物镜焦面上放置照相底片,利用跟踪机构使望远镜光轴始终对准拍摄目标,经过长时间曝光可获得亮度微弱天体的照片,天文望远镜在这种场合已不是一般的望远镜,是当做一台特殊的大型照相机使用的。

② 地景望远镜。 观测地面目标的望远镜统称地景望远镜。开普勒望远镜由于对物体成倒像,只能在对专设目标进行瞄准和测量的大地测量仪器中应用。而在军事上大量需要的各种仪器(如潜望镜、瞄准镜等)中,必须应用成正像的望远镜,各种观察用望远镜也是如此。通常是在开普勒望远镜中加入转像系统以获得正像。转像系统有两类:棱镜转像系统和透镜转像系统。常见的双筒望远镜用放在物镜后面的棱镜系统转像,由于光轴在棱镜系统中迂回转折,可使望远镜的结构十分紧凑,便于随身携带和手持观察。而当望远镜需要很长的镜筒时,便采用透镜转像系统。典型的例子是潜望镜,在其物镜和目镜之间有若干透镜构成透镜转像系统,物镜焦面上的倒像经过透镜转像系统再一次成倒像而变成正像。

放大率 望远镜的放大率与视觉紧密联系,它定义为:眼睛通过望远镜所见远物的像对眼张角的正切与肉眼观察时该远物对眼张角的正切之比,常称视放大率。从图2可见,上述张角分别为望远镜的像方半视场角w′和物方半视场角w,由此可得望远镜放大率的表示式

。可见,物镜的焦距f奿大于目镜的焦距fé时,望远镜就有放大作用;若为正目镜(fé>0),放大率为负,眼睛所见是物体的倒像,若为负目镜,则所见为正像;当目镜焦距和像方视场一定时,放大率的提高,必导致物镜焦距的增长,望远镜体积增大和物方视场2w的减小;当入射光瞳直径D一定时,增大放大率必使出射光瞳直径D′减小。所以,望远镜诸性能参量均受制于放大率,须根据仪器的使用要求合理确定。

。可见,物镜的焦距f奿大于目镜的焦距fé时,望远镜就有放大作用;若为正目镜(fé>0),放大率为负,眼睛所见是物体的倒像,若为负目镜,则所见为正像;当目镜焦距和像方视场一定时,放大率的提高,必导致物镜焦距的增长,望远镜体积增大和物方视场2w的减小;当入射光瞳直径D一定时,增大放大率必使出射光瞳直径D′减小。所以,望远镜诸性能参量均受制于放大率,须根据仪器的使用要求合理确定。分辨率 望远镜的分辨率(即分辨本领)用远处刚能被分辨开的两物点对入射光瞳中心的张角表征,称为最小分辨角,其理论值由如下公式决定

。眼睛最敏感的色光波长为 λ=0.000555毫米,代入上式,并以角秒为单位,得

。眼睛最敏感的色光波长为 λ=0.000555毫米,代入上式,并以角秒为单位,得 ,式中入射光瞳直径D以毫米为单位。可见,望远镜的理论分辨率完全被入射光瞳直径,即物镜的有效孔径所决定。

,式中入射光瞳直径D以毫米为单位。可见,望远镜的理论分辨率完全被入射光瞳直径,即物镜的有效孔径所决定。分辨率为合理确定放大率提供依据,原则是:被物镜分辨的角度嗞″应放大到能为肉眼所分辨的程度,即60″~70″。因此应满足关系

,即

,即M≥0.5D 。按M=0.5D所确定的放大率称为正常放大率。此时,望远镜的出射光瞳直径为

,正好与白天一般人的眼瞳直径相当。实际上,为使观察者易于分辨物体细节,常把放大率提高到正常放大率的两倍。此外,对于用作瞄准的望远镜,为提高瞄准精度,也需采用较高的放大率,大地测量仪器中的望远镜就是如此。但是对于大多数手持的观察望远镜,较高的放大率会产生视场小,出射光瞳直径小,手持不稳容易引起像抖动等一系列问题,对观察反而不利,因此实际的放大率常比正常放大率低。

,正好与白天一般人的眼瞳直径相当。实际上,为使观察者易于分辨物体细节,常把放大率提高到正常放大率的两倍。此外,对于用作瞄准的望远镜,为提高瞄准精度,也需采用较高的放大率,大地测量仪器中的望远镜就是如此。但是对于大多数手持的观察望远镜,较高的放大率会产生视场小,出射光瞳直径小,手持不稳容易引起像抖动等一系列问题,对观察反而不利,因此实际的放大率常比正常放大率低。主观亮度 对视见像的明暗程度的主观感觉称为主观亮度。通过望远镜看物体时的主观亮度与肉眼看同一物体时的主观亮度是不同的。前者与后者之比称为相对主观亮度。

相对主观亮度随所观察物体的状况而异。对于点光源,不管是否经望远镜放大,其在视网膜上的像仅落在单个感光细胞上,故主观亮度仅由进入眼睛的光通量决定。通过望远镜观察时,如果眼瞳直径De大于出射光瞳直径D′,则能进入眼睛的光通量F'决定于入射光瞳直径D和望远镜的透过率K,用肉眼观察时进入眼瞳的光通量Fe决定于眼瞳直径De,故相对主观亮度为

;当De≤D′时,

;当De≤D′时, 。对于有一定大小的物体,主观亮度决定于视网膜上像的照度,当De≤D′时,可导得相对主观亮度等于K,而望远镜透过率K总是小于1的;若De>D′,相对主观亮度为

。对于有一定大小的物体,主观亮度决定于视网膜上像的照度,当De≤D′时,可导得相对主观亮度等于K,而望远镜透过率K总是小于1的;若De>D′,相对主观亮度为 ,因这时比值

,因这时比值 也小于1,相对主观亮度就更小了。由此可见,当用高倍天文望远镜作天文观察时,作为点光源的恒星,主观亮度要较肉眼观察时高得多;而作为背景的天空,主观亮度反比肉眼观察时为低。因此可以看到亮度极为微弱的星。

也小于1,相对主观亮度就更小了。由此可见,当用高倍天文望远镜作天文观察时,作为点光源的恒星,主观亮度要较肉眼观察时高得多;而作为背景的天空,主观亮度反比肉眼观察时为低。因此可以看到亮度极为微弱的星。