基本粒子(卷名:化学)

elementary particle

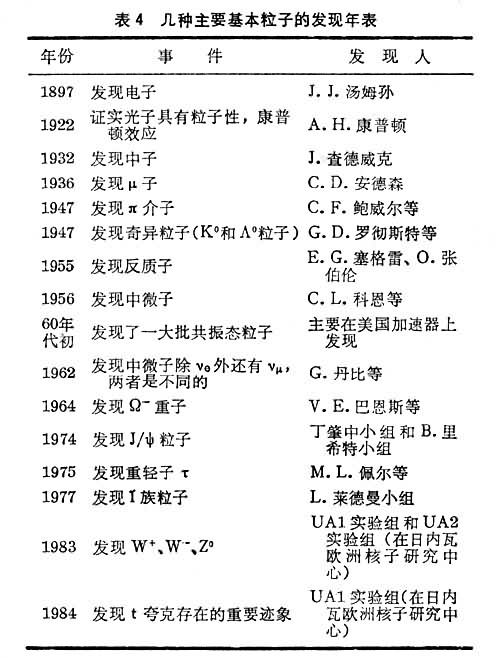

物质结构的最小单元。不同时期人们对此有不同认识。1897年J.J.汤姆孙发现了电子。20世纪初,认识到作为物质结构基本单元的原子中都含有质子和电子。1922年A.H.康普顿做X射线散射实验,确认光子的存在。1932年C.D.安德森发现了正电子,J.查德威克发现了中子。物理学家确认原子核都是由中子和质子所组成。这时人们把中子、质子、电子、正电子和光子统称为基本粒子。

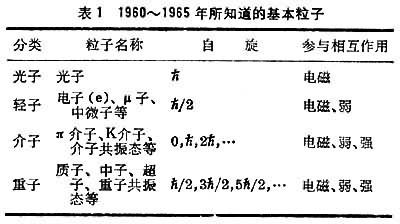

随着实验技术的发展,人们发现的基本粒子愈来愈多。例如,1936年发现了 µ子,它的性质很像电子,但是比电子重;1947年发现了π 介子,它的质量介于质子和电子之间,因而得名介子;接着又发现了K介子和质量超过质子、中子的Λ超子、Σ超子、Ξ超子,并把质子、中子和超子统称为重子;1956年发现了不带电、自旋为啚/2、静止质量可能为零的中微子;60年代又发现上百种寿命极短的强作用衰变的粒子,叫做共振态粒子。所有的基本粒子都有各自不同的静止质量、电荷、自旋、平均寿命,而且都有各自的反粒子,有的粒子的反粒子就是自身,如π0、η0等。在1960~1965年,人们按自旋的不同和参与相互作用的不同,把基本粒子分成四类(表1)。

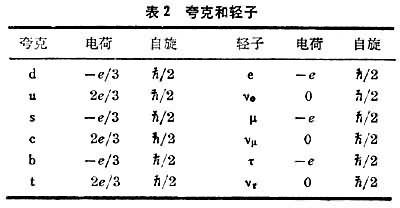

60年代中期,人们认识到几百种强子(参与强相互作用的基本粒子,包括重子、反重子、介子)都是由 u、d、s三种夸克(层子)和ū、

、宑三种反夸克 (反层子)所构成。夸克比强子更基本,因此人们就不再把强子叫做基本粒子。而把夸克看做是基本粒子。1974年发现了J/ψ粒子,夸克增加到u、d、s、c四种(J/ψ由c、婔构成)。1977年发现

、宑三种反夸克 (反层子)所构成。夸克比强子更基本,因此人们就不再把强子叫做基本粒子。而把夸克看做是基本粒子。1974年发现了J/ψ粒子,夸克增加到u、d、s、c四种(J/ψ由c、婔构成)。1977年发现 介子,夸克增加到u、d、s、c、b五种(

介子,夸克增加到u、d、s、c、b五种( 由b、姼构成)。根据对称性等考虑, 人们相信还有第六种夸克,称为t夸克,1984年已在实验上得到t夸克存在的重要迹象。夸克的自旋都是 啚/2。为了解释在重子 Ω和重子共振态 Δ+ +、Δ- 中三个相同的夸克可以处于相同的运动状态,人们又发现了“色”量子数,例如u夸克不是一种,而是有三种,即“红”u夸克、“绿”u 夸克、“蓝”u夸克。对于d、s、c等夸克也可以依此类推。“红”、“绿”、“蓝”都是“色”量子状态的代号,不是普通的颜色。

由b、姼构成)。根据对称性等考虑, 人们相信还有第六种夸克,称为t夸克,1984年已在实验上得到t夸克存在的重要迹象。夸克的自旋都是 啚/2。为了解释在重子 Ω和重子共振态 Δ+ +、Δ- 中三个相同的夸克可以处于相同的运动状态,人们又发现了“色”量子数,例如u夸克不是一种,而是有三种,即“红”u夸克、“绿”u 夸克、“蓝”u夸克。对于d、s、c等夸克也可以依此类推。“红”、“绿”、“蓝”都是“色”量子状态的代号,不是普通的颜色。在轻子方面,1975年发现的 τ子,比质子还重,只是因为它不参与强相互作用,所以归入轻子类。另外发现中微子有νe、νμ、ντ 三种,它们分别与轻子e、µ、τ相对应。

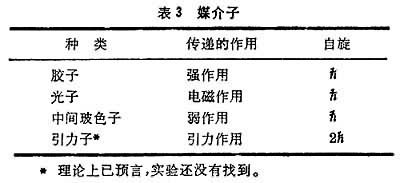

在传递相互作用的粒子方面,除光子传递电磁相互作用外,1983年又发现了理论上早就预言的传递弱相互作用的W+、W-、Z0,其静止质量是质子的90~100倍,自旋是啚,叫做中间玻色子。高能实验的三喷注现象还间接证实了传递强相互作用的胶子的存在,其静止质量为0,自旋也是 啚。这些传递相互作用的粒子统称为媒介子。20世纪80年代所认识的基本粒子见表2、3。

基本粒子原来的意思就是组成物质世界的最“基本“的单元,事实上这个“基本”只有相对的意义,例如强子已知是可分的,就不再称为基本粒子。

从20世纪初到80年代,人们发现的比原子核更小的粒子有近300种,其中绝大多数是共振态粒子。几种主要的基本粒子的发现年代见表4。

参考书目

《高能物理》编辑部汇编:《基本粒子物理发展史年表》,科学出版社,北京,1985。