生理语音学(卷名:语言 文字)

physiological phonetics

研究有关语音产生和感知的一门学科,也称言语生理学 (speech physiology)。这两个名词所包括的范围,严格说来有些不同。前者偏于社会科学而后者偏于自然科学,但一般并不予以细分。

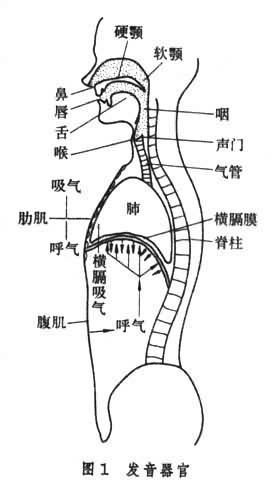

发音器官的生理 人的发音器官大致可分为 3个部分:①喉下,②喉部,③喉上。喉下有用来呼吸,并且也作为发音能源的各器官,包括气管、肺、胸廓、横膈膜和腹肌。喉部是声源器官,包括喉头、声带。喉上是用共鸣作用或阻碍作用来调节声音的各器官,包括口腔中各部及鼻腔。(图1)

肺是供给发音能源的主要器官,在胸腔内是一团有弹性的海绵状物质。它呼气和吸气的动作受胸腔内各种肌肉如腹肌和横膈膜的控制。说话时横膈膜放松;由腹肌收缩,使腹部内脏器官向上挤压横膈膜,排出肺里的空气,经气管而达声门。这股气流就作为使声带颤动或冲破声腔中各阻碍、产生爆发或摩擦的动力。

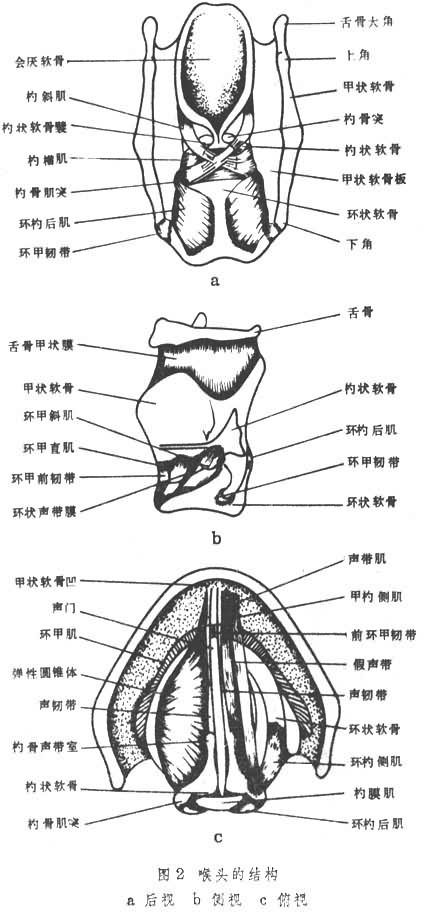

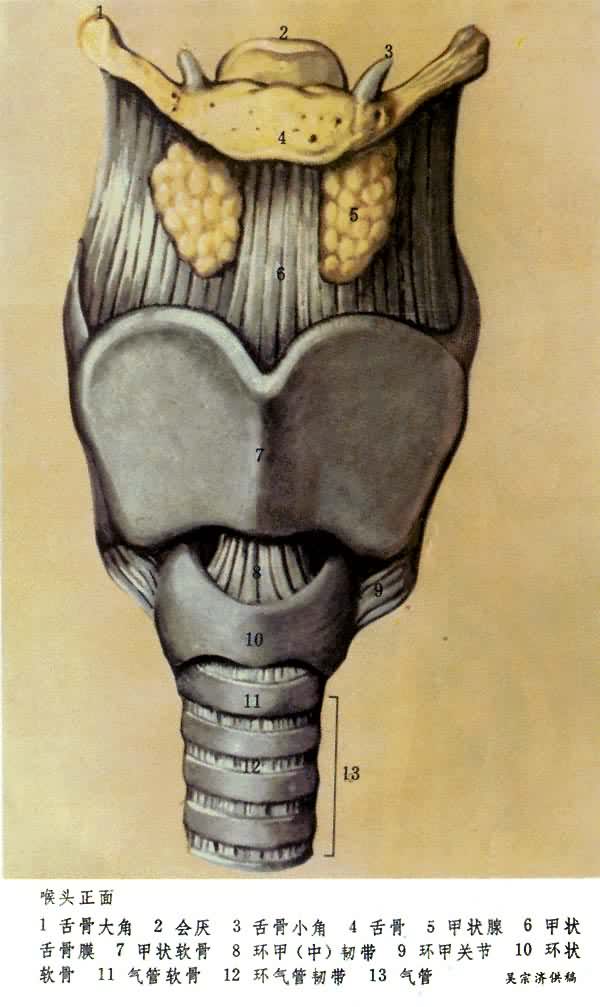

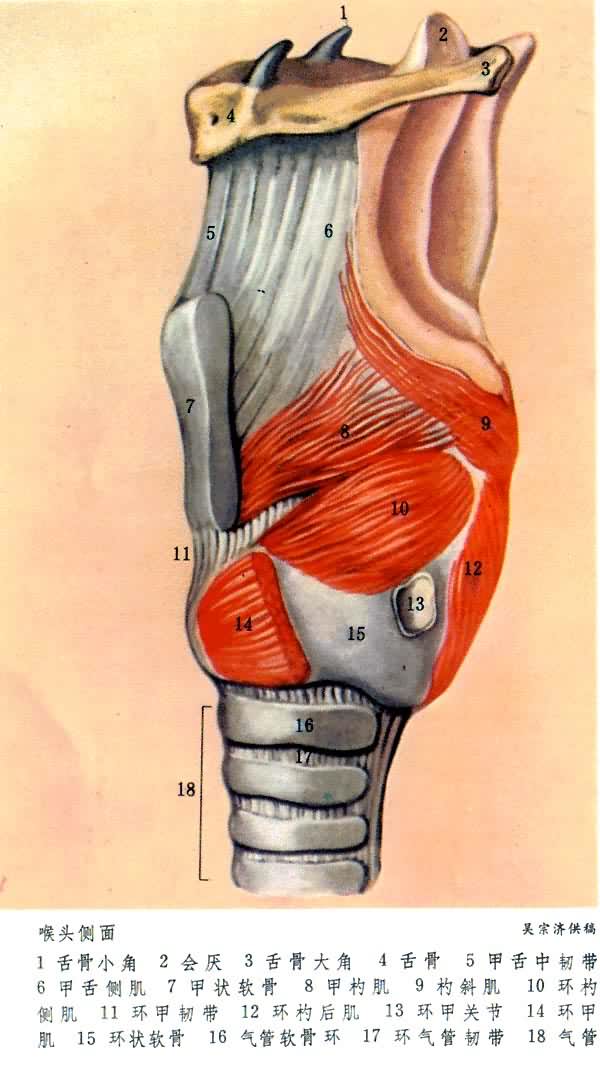

喉头由甲状软骨、环状软骨、杓状软骨组成。甲状软骨是喉头最大的软骨,前部突出部分称为喉结。在颈部前方紧接在甲状软骨上边由肌肉联系的是形如马蹄的舌骨,作为舌的基础。环状软骨的结构形如指环,紧接气管上端。能吞咽食物的食道位于环状软骨后面。环骨下部的两边有一对关节面和韧带联系着甲状软骨。环状软骨作上下移动而甲状软骨作前后的斜向移动。这种运动与声带的音高变动有关。杓状软骨有一对,是喉的另一重要结构,由环杓关节连在环状软骨的后部。这些关节使杓骨能作跨动和滑动。滑动使杓骨与关节轴作平行移动,而跨动使杓骨在关节轴的垂直方向作周围转动,使杓骨展开或收拢。这些动作关系到声带的松紧和声门的开闭。(图2)

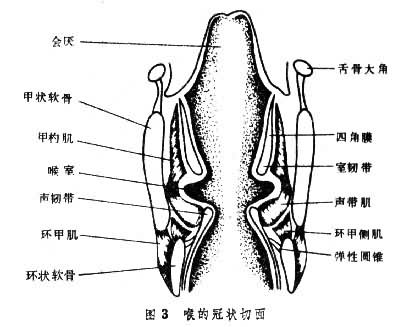

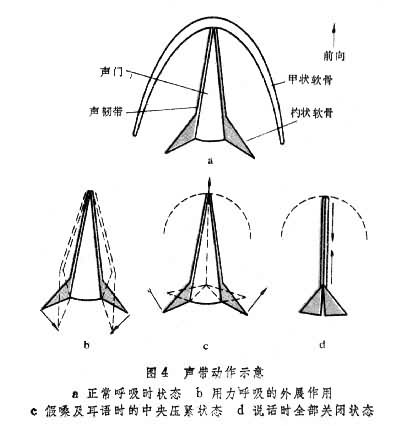

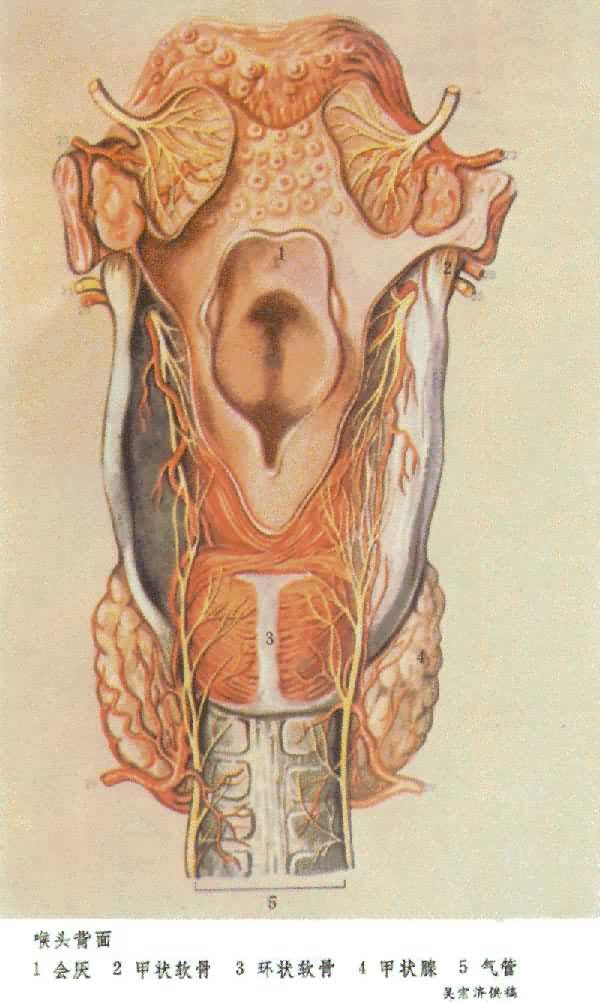

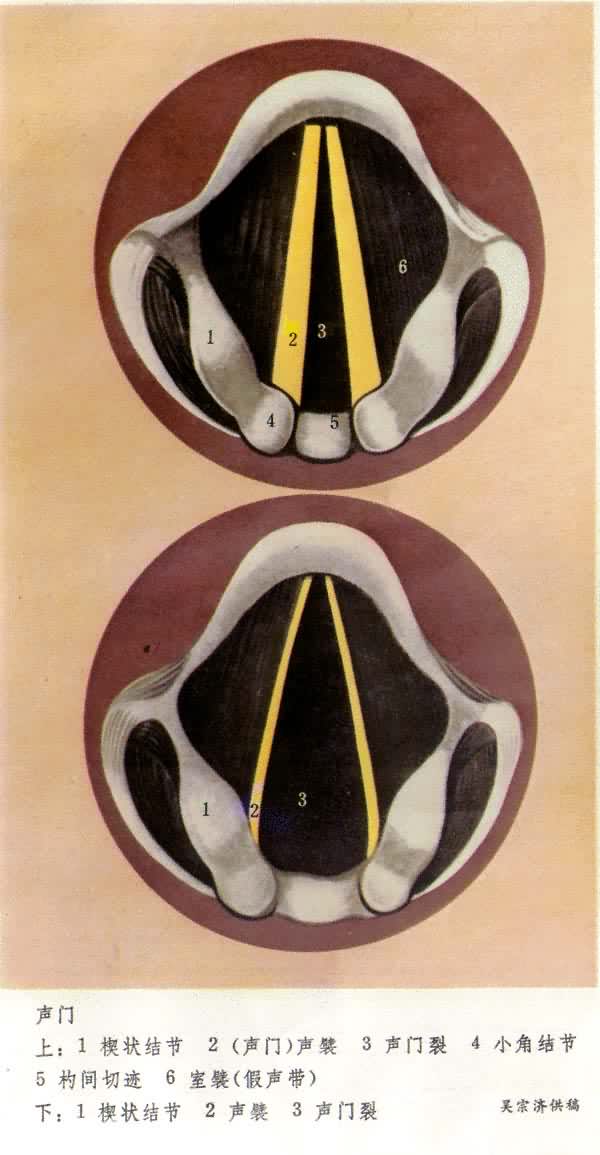

声带位于喉的下端,主要由两片厚的韧带薄膜(或称声韧带)组成,还有纤维片(又称弹性圆锥)和肌肉纤维构成一个狭缝状的声门,成为呼吸时和说话时能够开闭的活塞。从冠状切面可见到这些甲状软骨、杓状软骨和声门的位置(图3)。声门的开度主要由于杓状软骨的动作。发嗓音时声门位置相对地收拢,而呼吸时相对地展开。声带的上端有一对假声带,位置靠边一些,在真假声带之间形成一个很小的腔室,称为“喉室”,假声带也称“室韧带”(图4)。假声带不能发音,但如收拢时就影响语音的音质。

会厌软骨如一片树叶,由韧带连在甲状软骨前方,最上端靠拢舌背后面,而由两边及中央的舌会厌襞联系。会厌的主要功能是在吞咽食物时关闭喉的通道,防止食物进入气管。声门展开时形成三角形,在发音时声带先闭拢,由肺送来的气流在一定压力下冲开声门,气流冲出后压力减弱,声带又因本身的弹性而重新闭合。这时由肺继续送来的气流又因压力增大而再度冲开声门,如此连续开闭,使声带颤动而成声。声带每开闭一次称为一个周期,每秒钟的周期次数就是这个音的频率数。短而厚的声带频率高,长而薄的频率低。同一声带拉紧时频率高,放松时频率低。

气流通过声门,经过咽腔、口腔(或鼻腔),从唇部(或鼻孔)发出我们所听到的语音。这种声门以上的各腔统称为声腔。声腔内由于通道的扩展、收缩或变形而把声带的音调节成各种各样的音。

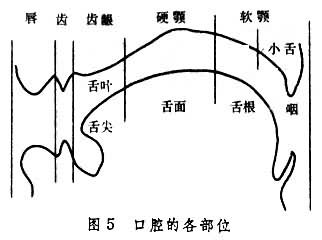

口腔有3部分:①口壁,包括双唇、上下齿、齿龈、硬腭、软腭、小舌。②舌,分舌尖、舌叶、舌面和舌根。③咽(图5)。口壁中从上齿到软腭基本上是不动的器官,舌是动的器官,它的动作最灵敏,能作前后、上下等运动,与不动的器官靠近或接触而调节出各种音色。软腭的终端是小舌,它如同一个阀门,在发口音时,软腭抬高,抵住上咽壁、关闭鼻腔通道而成口音。发鼻音时,软腭下垂,打开鼻腔通道,同时口腔中的某部分闭塞,而成鼻音。

听音器官的生理 语音由发音器官产生,达到对方耳中,通过听觉神经到大脑,表达了意义。所以人耳是感受语音的第一个门户,通称听音器官。人耳主要分为外耳、中耳和内耳3个部分(图6)。外耳由从耳的外部可以看到的耳轮和向里面延伸的耳道组成。外耳对听觉作用较小,但也有拢音的作用。耳道是一端敞开、一端封闭的管子,整个外耳形如喇叭。在收拢的一端封闭处是鼓膜,又称耳鼓,是一块椭圆形的薄膜。耳道收集来的声波使鼓膜振动,由于耳道共鸣作用,鼓膜上的声压要比本来的声压大好几倍。中耳由鼓膜与外耳隔开,它包括三块听小骨──锤骨、砧骨和镫骨。锤骨形如带柄的圆头锤子,柄端连着鼓膜,随着鼓膜而振动,锤子这一端紧接砧骨,它把振动传到形如马镫的镫骨,与中耳尽头的卵圆窗接触,使空气中的声波推动卵圆窗而达内耳。内耳是一个小而复杂的体系,包括前庭窗、耳蜗和半规管。其中最主要的是耳蜗。这是一条腔管,卷起来形如蜗牛的壳。蜗管内部充满粘液,由一层薄膜分隔为两部分,称为基底膜,上面附着2万多条的毛细胞,这是声音的感知器。声波振动从镫骨传到前庭窗,激发了基底膜的毛细胞,使它对不同频率作出响应。距前庭窗近的位置响应高频,而远的响应低频,这种振动通过听觉神经反应到大脑,使人感受到音色的区别和声调的高低。

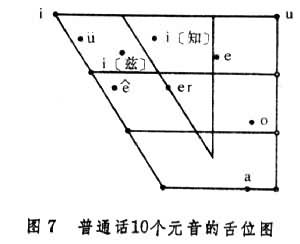

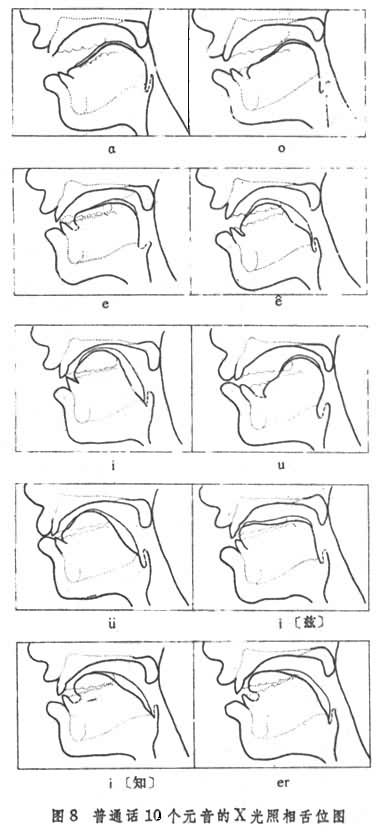

语音的生理分类 语音学家向来把语音分为元音和辅音两大类,这两类都可以按生理机制的特征再分成若干类别。元音是经过声腔各部的共鸣调节作用而造成的不同音色的嗓音。这种调节主要由舌的动作来担任。因此,元音习惯上按舌位来分类。一般是按“舌高点”(也就是舌尖或舌面靠近上腭的一点)的升高和降低,分为高、半高、半低、低;又按其前伸或后缩,分为前、央、后等位置。据此作出的示意图称为元音舌位图。这些位置都是凭人的感觉而定的。有了 X光照相的实验手段后,舌位就更清楚了。图a是汉语普通话10个元音的舌位图,是根据一个发音人的X光照相测定舌位的大致位置。图b是这10个元音的X光照相图。由各图可看到各个元音除了舌的高低前后有所不同外,咽腔的宽窄,唇和下颔的开闭也各有不同。所以单纯用“舌高点”来定舌位不完全符合生理条件。

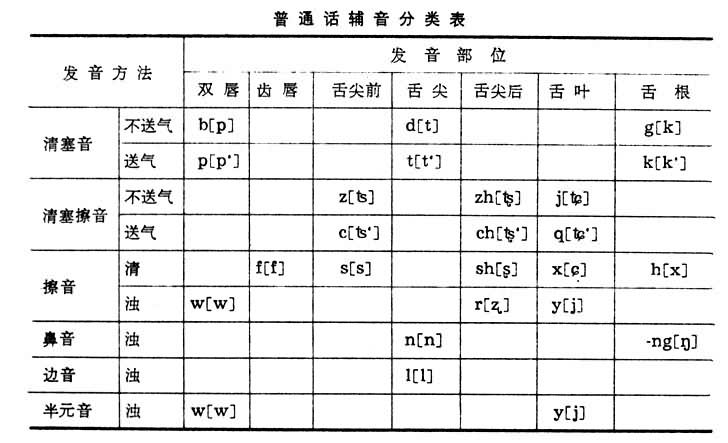

辅音的分类和元音不同。辅音是先由口腔中动与静的部分器官造成阻碍(成阻)然后释放(除阻)而成音。这些程序随时间而变,随阻碍程度而变,形成不同的发音方法。同时辅音的阻碍点又因在口腔中的位置不同而有不同的发音部位。这两者构成绝大多数辅音的分类条件。辅音的发音方法,因它在除阻前后与声门开闭、声带动作的时间或程度上相配合的情况不同,而有“清”、“浊”,“送气”、“不送气”的差别;因它在声腔中由软腭上升或下垂,又造成“口”与“鼻”的差别。发音之前声门处于开放状态,除阻后开始声带颤动(元音开始)的是不送气清辅音;除阻前声带就已经颤动的是浊辅音;除阻后声门还继续开放片刻,肺部继续供气,然后声带开始颤动的是送气清辅音。

辅音的发音方法,按其声源的不同,又可区分为“启动作用”与“成音作用”两大类。“启动作用”按声腔中的气流过程,可分为三种不同的发音机制。

①“肺气流机制”,是以肺为启动部位,把空气排出肺部。这是绝大多数语音的发声动力。

②“喉气流机制”,以喉为启动部位,喉头抬高或降低,使口中气流排出或吸入而产生辅音。这类吸入的音如非洲语或高加索语中的缩气音。

③“舌气流机制”,以舌面对硬腭或软腭向前向后移动,使空气排出或吸入。如非洲的搭嘴音。

“成音作用”主要是由喉部的动作产生的音(包括声门的开闭状态和声带颤动的情况),它们也要以肺气流作为动力。语音中的元音和一切浊辅音都属此类。此外还有一些特殊的由成音作用而产生的辅音,如“耳语音”或“喃喃音”,发音时声带后端留出空隙形成一种气声;“挤喉音”,声门上方的结构封闭,喉头上移压出气流而突然松开,并伴随着嗓音所发的音;“吱嘎音”发音时声带只有一部分颤动,但频率很低。有时在句尾的末一音素会出现这种现象。

根据发音生理的方法和部位,普通话的辅音可以分成几类。(见表)

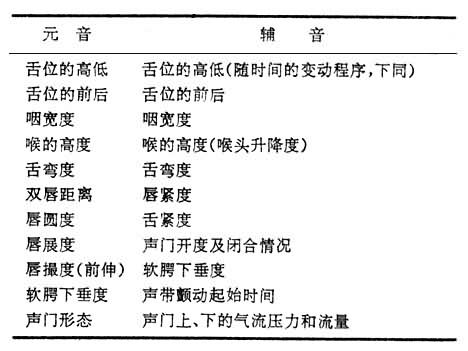

如果把元音和辅音的生理条件列得更详细一些,就可以更细致地描述元音辅音的生理特征。条件如下:

声调是有声调语言的辨义条件之一,特别是在一些亚洲的声调语言如汉语、泰语中,声调的音位和元音、辅音同样重要。构成声调的生理条件主要由声带颤动产生的频率。声调的高低变化就是声带颤动频率的变化。但在一种语言(特别是声调语言,如汉语)中所感到的不同声调,除频率变化是主要条件外,还有其他因素如强弱、长短及音色变化等。

不过,后几项一般不影响词义的辨析,特别是在汉语中。这些因素综合起来成为语言的韵律特征。(见彩图)

参考书目

罗常培、王均:《普通语音学纲要》,商务印书馆,北京,1981。

P. Lieberman , Speech Physioloɡy ɑnd AcousticPhonetics: An Introduction , MacMillan Pub .Co.,1977.

H .M. Kaplan,Anɑtomy ɑnd Physiology of Speech,McGraw-Hill,1960.