《切韵》音(卷名:语言 文字)

ancient Chinese sound system

指《切韵》一书所反映的语音系统。《切韵》原书已经失传,但它的语音系统却完好地保存在两个增订本里。这两个增订本是故宫博物院藏唐写本王仁昫《刊谬补缺切韵》(一般简称《王三》)和《大宋重修广韵》(一般简称《广韵》)。要了解《切韵》的语音系统,主要就是以这两部书为依据。

研究《切韵》的语音系统,一般分两步进行:先考求出声、韵类别,然后再构拟出它们的具体音值。

《切韵》用反切注音。反切上、下字的选择是任意的,同声或同韵的字并不都用相同的反切上字或下字。 因此要弄清楚《切韵》的声、韵类别,就必须在反切的分析和归纳上下一番工夫。最先有系统地研究《广韵》反切的是清末人陈澧。他在所著《切韵考》一书中,通过《广韵》反切对《广韵》的声、韵类别进行了全面的研究。他根据反切上字取声,下字取韵的基本原理,创造了一个研究反切的著名方法,后来通称之为系联法。陈澧在卷首《条例》中自述了他的方法。概括起来,有下列几点。

①反切上字或下字同用的,被切字的声母或韵母必然同类。如“冬,都宗切”,“当,都郎切”,同用反切上字“都”字,则“冬”与“当”声母必然同类;“东,德红切”,“公,古红切”,同用反切下字“红”字,则“东”和“公”韵母必然同类。

②反切上字或下字互用的,被切字的声母或韵母必然同类。如“当,都郎切”,“都,当孤切”,“都”做“当”的反切上字,“当”做“都”的反切上字,“都”和“当”的声母必然同类;“公,古红切”,“红,户公切”,“红”做“公”的反切下字,“公”做“红”的反切下字,则“公”和“红”的韵母必然同类。

③反切上字或下字递用的,被切字的声母或韵母必然同类。如“冬,都宗切”,“都,当孤切”,“冬”字用“都”字做切上字,“都”字又用“当”字做切上字,依次递用,则“冬、都、当”3字的声母必然同类;“东,德红切”,“红,户公切”,“东”字用“红”字做切下字,“红”字又用“公”字做切下字,依次递用,则“东、红、公”3字的韵母必然同类。

④《广韵》同音的字不会设立两个不同的反切,因而两个反切下字同类的,上字必不同类。如“红,户公切”,“烘,呼东切”,“公、东”韵同类,则“户、呼”声不同类。划分反切上字的类别,就以此为根据。反过来,两个反切的上字同类,下字必不同类。如“公,古红切”,“弓,居戎切”,“古、居”声同类,则“红、戎”韵不同类。划分反切下字的类别就以此为根据。

⑤反切上字有时两两互用,因而有实同类而不能系联的现象。如“多、得、都、当”4字声本同类,但“多,得何切”,“得,多则切”,“都,当孤切”,“当,都郎切”,“多”与“得”,“当”与“都”两两互用,4字因而不能系联。不过《广韵》一字两音往往互注反切,互注的反切既然同音,它们的反切上字当然同类。如平声东韵“冻,德红切,又都贡切”,去声送韵“冻,多贡切”。这里又音“都贡切”指的就是“多贡切”。既然“都贡”、“多贡”同一音,“都、多”两字当然声同类。凡上字实同类而不能系联的,据此以定其系联。

⑥反切下字有时也两两互用,因而也有实同类而不能系联的。如“朱、俱、无、夫”4字韵本同类,但“朱,章俱切”,“俱,举朱切”,“无,武夫切”,“夫,甫无切”,“朱”与“俱”,“无”与“夫”两两互用,4字因而不能系联。《广韵》平、上、去、入四声相承的韵,它们的分类也大多相承。凡反切下字不系联,而相承的韵又分两类的,就据以定其分类,否则虽不系联,也定为同类。

就利用反切本身以考求《广韵》的声、韵类别来说,陈澧的方法基本上是站得住的。只有利用又音一点略欠妥当,因为《广韵》又音很多,是抄录另外来源的前人的反切,往往与正切相矛盾。不过陈澧在使用又音反切时显然有所取舍,没有多滥用又音。

陈澧的真正不足之处,在于把系联法绝对化了。他强调“惟以考据为准,不以口耳为凭”。实际上由于用汉字拼音的不易准确,加上历史音变因素的干扰,反切经常有不合常轨的现象,单纯地依靠系联,并不能分清所有的声、韵类别。后人有鉴于此,在陈澧系联法的基础上,广泛地利用其他有关的材料和知识,终于逐步解决了大部分陈澧未能很好解决的问题。

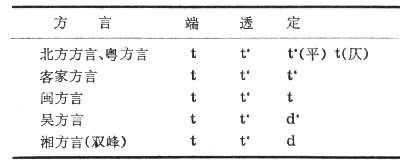

构拟音值必须以活语言为主要依据。构拟《切韵》的音值一般就是在比较现代方言读音的基础上往上对《切韵》音系的读音进行推测。语音的演变是有规律的。现代方言音系都是从《切韵》音系以及与《切韵》音系有共同历史渊源的其他方言音系按照各自的规律发展而来。它们都与《切韵》音系之间存在着直接的或间接的历史渊源关系和语音的对应关系。它们必然都在不同的方面和不同的程度上反映出《切韵》音系的某些特征。因此只要把现代方言的各种读音加以比较,再和《切韵》的声、韵类别及其结构规律对照起来观察,并参考其他历史语音资料及语音演变的通则,就可以拟测出《切韵》音系的大致音值来。试以《切韵》端、透、定3母为例,述其拟测过程如下:

先把这3母在现代方言里的读音对照列出:然后逐项进行比较、观察。先看发音部位。3母在各地都读作舌尖音,这与早期韵图把它们标作“舌头”音完全相合。因此可以假定《切韵》这3母也是舌尖音。再看发音方法。3母各地都读作塞音;端母清音不送气,透母清音送气,各地也一样。可以假定《切韵》也如此。定母北方方言、客家方言、闽方言都读作清音,与端母或透母混而不分,显然与《切韵》不合,但吴方言、湘方言则读作浊音,与端母、透母互相区别,而早期韵图又把定母标作浊音,也正与吴方言、湘方言相合,因此可以假定《切韵》的定母是浊音。这个浊音吴方言送气,湘方言不送气, 不相一致。不过吴方言的送气是浊的〔抰〕,它不仅出现于塞音和塞擦音之后,也出现于〔 m、n、l〕等通音之后,并且当通音声母的声调有阴阳对立时,则只出现于阳调,不出现于阴调。例如吴兴话“拎”读〔li嬜〕(阴平),而“零”读〔l抰i嬜〕(阳平)。这都说明吴方言的浊送气不是原有的,而是在声调分化为阴阳之后,在阳调的影响下产生的。这也就是说,早期吴方言端、透、定3母的格局与湘方言并无两样。另外,梵文字母对音也提供了类似的信息。 从东晋到唐初大多以定母的“陀”字对译梵文不送气的da,而以其他办法对译梵文送气的dha,例如法显用“陀呵”两字拼合(法显译《佛说大般泥洹经》卷第五《文字品》第十四),阇那崛多用新造字“咃”(阇那崛多译《佛本行集经》卷第十一《习学技艺品》第十一),等等。这也证明定母当时是不送气的。据此可以假定《切韵》的定母是不送气的浊音。这样最后就得到:端t,透t‘,定d。

用近代语言学的方法构拟《切韵》音值是20世纪初由外国学者开始的,瑞典汉学家高本汉是取得较大成绩的第一个人。不过高氏所做的工作是开创性的,缺乏借鉴,而所用资料的范围又有很大的局限性,他的结论有很多地方是不够妥当的。几十年来,在中外学者的努力下,又取得了不少进展。但由于拟音工作的复杂性和艰巨性,要获得比较圆满的结论,还有待于进一步的努力。

声母 陈澧之后,通过中外学者一个世纪的努力,基本上考明了《切韵》的声母系统,现开列于下:

帮组 帮p 滂p‘ 並b 明m

端组 端t 透t嶉 定d 泥n

来组 来l

知组 知慩 彻慩‘ 澄庿 娘怱

精组 精堭 清堭‘ 从扷 心s 邪z

庄组 庄掵 初掵 崇dЗ 生∫ 俟З

章组 章慯 昌慯 船d尶 书嶃 常尶

日组 日n尶

见组 见k 溪k‘ 群ɡ 疑嬜 晓x 匣γ

影组 影妱 以═以上共37个声母。“帮、滂”等是习惯上用的声母代表字。娘母和泥母出现的机会是互补的,有人认为应该并入泥母。其余的意见基本上一致。对音值的看法分歧要大一些。比如高本汉认为庄组应当读舌尖后音〔堮〕等;罗常培根据梵文对音则认为知组也应当读舌尖后音〔t〕等;陆志韦根据梵文对音又认为船和常的读法应当互易,即常读〔唓〕,而船读〔尶〕;主张泥、娘合并的人则以为日母应当读〔怱〕;等等。这些分歧都还有待于进一步的研究来解决。

韵母 《切韵》 193韵中所包含的韵母目前虽然已经大致划分清楚,但有少数问题仍然没有得到解决。如果按照最多的分法,可得 335个韵母(包括王仁昫增加的广、严两韵),平上去声不分别计算,也有163个。现在把这163个韵母分摄开列于下,分别注明开合等次。三等韵按照韵图处理的不同分为4类。甲类指韵图放在三等的韵,乙类指韵图放在二、三、四等的韵,丙类指重纽韵中韵图放在三等的唇牙喉音字,丁类指重纽韵中韵图放在四等的唇牙喉音字及同韵的舌齿音字。为了方便,入声韵附在相承的阳声韵后面,不单列。每个韵母之下按声调各举一例,也可以兼作335个韵母的代表。无例的地方用圆圈表示。韵目和例字都据《王三》。

①通摄

东一 东董送屋

东三乙 中○仲六

冬一 冬湩宋沃

钟三乙 钟肿用烛

②江摄

江二 江讲绛觉

③止摄

支三丙开 羁绮议

支三丙合 亏诡餧

支三丁开 岐紫企

支三丁合 窥跬恚

脂三丙开 饥几冀

脂三丙合 逵轨愧

脂三丁开 伊旨弃

脂三丁合 葵癸季

之三乙开 之止志

微三甲开 机岂既

微三甲合 韦伟贵

④遇摄

鱼乙 鱼语御

虞乙 虞麌遇

模一 模姥暮

⑤蟹摄

齐四开 齐荠霁

齐四合 圭○惠

齐三乙开 栘○○

祭三丙开 ○○

祭三丙合 ○○刿

祭三丁开 ○○艺

祭三丁合 ○○锐

泰一开 ○○泰

泰一合 ○○外

废三甲开 ○○刈

废三甲合 ○○秽

佳二开 佳蟹债

佳二合 蛙拐卦

皆二开 皆骇诫

皆二合 乖○怪

夬二开 ○○虿

夬二合 ○○夬

咍一开 咍海代

灰一合 灰贿队

咍三乙开 ○茝○

⑥臻摄

痕一开 痕佷恨

魂一合 魂混慁骨

真三丙开 巾螼僅乙

真三丙合 囷窘韵茁

真三丁开 因紧印吉

真三丁合 均筍呁橘

臻二开 臻○○栉

殷三甲开 殷隐焮迄

文三甲合 君恽运屈

⑦山摄

元三甲开 言偃建歇

元三甲合 元阮愿月

寒一开 寒旱翰曷

寒一合 桓缓换括

删二开 删潸

删二合 关绾惯刮

山二开 山产裥黠

山二合 顽○幻滑

先四开 先铣霰屑

先四合 玄犬绚血

仙三丙开 愆蹇彦杰

仙三丙合 权卷眷蹶

仙三丁开 甄遣谴孑

仙三丁合 娟蜎绢缺

⑧效摄

萧四 萧筱啸

宵三丙 妖藨庙

宵三丁 腰眇妙

肴二 肴巧效

豪一 豪晧号

⑨果摄

歌一开 歌哿箇

歌一合 戈果过

歌三乙开 伽○○

歌三乙合 ○○

⑩假摄

麻二开 加下讶

麻二合 瓜瓦化

麻三乙开 遮也夜

宕摄

阳三乙开 阳养漾药

阳三乙合 王往况戄

唐一开 唐荡宕铎

唐一合 光晃旷郭

梗摄

庚二开 庚梗鞭格

庚二合 觥矿蝗虢

庚三乙开 京景敬戟

庚三乙合 荣永

耕二开 耕耿诤责

耕二合 轰○轰获

清三乙开 清静劲昔

清三乙合 营颍夐役

青四开 青顶径锡

青四合 萤迥荧

曾摄

蒸三乙开 蒸拯证职

蒸三乙合 ○○○洫

登一开 登等嶝德

登一合 肱○○国

流摄

尤三乙 尤有宥

侯一 侯厚候

幽三乙 幽黝幼

深摄

侵三丙 音锦禁邑

侵三丁 愔枕鸩揖

咸摄

覃一 覃感勘合

谈一 谈敢阚盍

盐三丙 淹奄

盐三丁 黡厌靥

添四 添忝怗

咸二 咸豏陷洽

衔二 衔槛鉴狎

严三甲 严广严业

凡三甲 凡范梵乏以上的分类有些地方学者们有不同的意见。例如臻韵(举平以赅上去入,下同)只有庄组平入声字,与真韵正好互补,有人主张臻与真应当合并。严、凡两韵的情况也类似。严韵只有平入声牙喉音字,与凡韵基本上互补,《王三》业韵“怯,去劫反”与乏韵“1猲,起法反”对立。不过“怯”小韵有的《切韵》残卷没有收,大概是《王三》增加的。“1猲”字“起法反”的音,经史音注中比较晚出,谐声偏旁也不合。同小韵的“姂”字,有的《切韵》残卷也没有收。可见这个小韵也不一定是《切韵》原有的。所以有人主张“严”与“凡”也应当合并。至于重纽两类的划分则意见更为分歧。所谓重纽是指支、脂、祭、真、仙、宵、侵、盐八韵中唇牙喉音两套对立的小韵而言。分歧出在重纽两类与同韵舌齿音的关系问题上。上表所列是董同龢的说法。他认为重纽四等与同韵舌齿音为一类,重纽三等独立为另一类。有人则持相反的看法,认为重纽三等与同韵舌齿音为一类,重纽四等独立为另一类。陆志韦则又持另一种看法,认为重纽三等与同韵知、庄、来三组声母为一类,重纽四等与其余舌齿音为另一类。如此等等。

以上这些不同看法对韵母的多寡难免产生影响。如果根据臻、真合并,严、凡合并,重纽四等独立成类的意见,即邵荣芬《切韵研究》的意见,则《切韵》的韵母就只有325个,平上去声不分别计算则只有158个。

上表没有附列各韵的读音,这是因为各家所拟的读音分歧还相当大。比较一致的意见只有下列几点。

①在四等具足的摄里,一等韵的主要元音偏低偏后,二、三、四等韵依次偏高偏前。试以效摄为例:

一等豪 ɑ 二等肴 a

三等宵 四等萧 ε(或е)

②在只具备一等和三等的摄里,一等韵和三等韵的主要元音可以相同,一、三等的区别由介音表示。例如宕摄:

一等唐 ɑ嬜 三等阳 iɑ嬜 不同等而合为一韵的,也适用同样的原则。例如:

歌一等开 ɑ 歌三等开 iɑ

麻二等开 a 麻三等开 ia

③合口有介音u,三等有介音i(或j)。例如:

一等开口痕 媅n 一等合口魂 u媅n

三等开口殷 i媅n 三等合口文 iu媅n

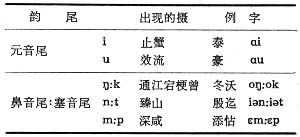

④韵尾一般认为有3种,一为元音韵尾,一为鼻音韵尾,一为与鼻音韵尾相配的入声塞音韵尾。现将这3种韵尾列表举例如:

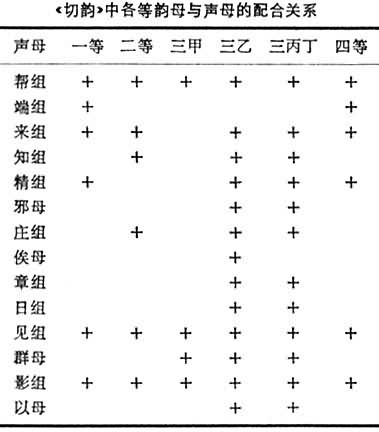

声调 《切韵》把韵按声调分成4大类,并分别标以平上去入的名称,可见《切韵》有4个声调。有人认为《切韵》是四声八调,也就是说4个声调按声母清浊各分为阴阳。不过在《切韵》的反切下字里一点也看不出阴阳分化的痕迹。试以《王三》的四等韵为例,它们的反切上下字清浊配搭关系如表所示:清浊混用的百分比都略大于或接近于半数,这说明《切韵》反切在切下字清浊的选择上完全是任意的,一点也没有清选清,浊选浊的倾向。由此可见四声八调说缺乏事实根据。

由于文献不足,对声调变化的语音制约条件又缺乏了解,《切韵》四声的调值目前还不能作有把握的构拟。

音韵结构 语音系统都有自己的结构规律,《切韵》音系当然也不例外。早期韵图把《切韵》的韵母分为四等列图,不同等的韵母与声母往往有不同的配合关系。现在按照韵图的办法把《切韵》各等韵母与声母的配合关系列一简表于下页。三等韵的丙丁两类因归字有不同意见,表中合在一起,不分列。声母以组为单位,但邪母、俟母、群母、以母分别从精组、庄组、见组、影组中抽出单列。+号表明有字出现。少数例外字从略。

从韵母的角度看,一等韵和四等韵相同,都和帮组、端组、来组、精组(不包括邪母,凡抽出声母的组,同此)、见组、影组共19个声母相拼。二等韵和帮组、来组、知组、庄组、见组、影组也是19个声母相拼。三甲韵和帮组、见组、影组共11个声母相拼。三乙韵和帮组、来组、知组、 精组、邪母、庄组、俟母、章组、日组、见组、影组、以母共33个声母相拼。三丙丁韵除不和俟母相拼外,和三乙韵所拼声母一样。声母最少的是三甲韵,最多的是三乙韵。

从声母的角度看,俟母只拼三乙韵,邪母、以母、章组和日组只拼三乙韵和三丙丁韵,群母则拼各类三等韵。端组只拼一、四等韵,知组、庄组只拼二、三等韵。精组只拼一、四等韵和三乙、三丙丁韵。只有帮组、来组、见组、影组共11个声母和各等韵母都相拼。

《切韵》音系的重要性 《切韵》音系是什么性质,是单一的还是综合的,学者们的看法很不统一。但有两点事实是大家都承认的,即《切韵》音系是一个内部一致的音系,并且是当时文化界所公认的权威音系。仅此两点,就使《切韵》音系在汉语语音史的研究中占据着十分重要的地位,其重要价值大致有3方面。

①《切韵》音系是今天了解6~7世纪之间汉语语音情况的重要根据。它的完整性和权威地位,又使它自然地成为汉语语音史中古时期的代表音系。

②《切韵》音系是目前了解得比较确切的中古音系,研究《切韵》以前的语音系统要以《切韵》音系为出发点,要根据《切韵》音系往上推。举例来说,在谐声字里有很多下面一类的谐声例子:竹(知)→笃(端),台(透)→(彻),重(澄)→動(定),农(泥)→浓(娘),等等。主谐字和被谐字总是一边是端组声母字,一边是知组声母字。早期反切也有类似现象。例如陆德明、《经典释文》所录徐邈(344~397)反切:缀,丁卫反(《尚书·立政》);窕,敕尧反(《左传》襄公二十六年);涤,直的反(《礼记·曲礼下》);暱,乃吉反(《左传》襄公二年);等等。甚至《王三》、《广韵》反切也仍然有少数这类残余:儥,都江反(切)(江韵);赧,奴板反(切)(潸韵);等等。这都显示《切韵》以前端、知两组声母关系密切。从《切韵》音系本身看,端、知两组声母有比较明显的分布规律,即端组出现于一、四等,知组出现于二、三等,互不冲突。有少数例外,但不难解释。据此可以推知,魏晋以上端、知两组声母肯定没有区别,后来的区别是在不同的韵母条件下发生演变的结果。即此一例,便可看出《切韵》音系在上推古音中的重要作用。

③研究《切韵》后的语音历史以及现代方言,可以利用《切韵》音系来解释语音的变迁。例如在张参(生卒不详)《五经文字》一书的注音中有这样一些反切:,必幺反;,捕幺反;杓,匹幺反;摽,匹尧反;僄,匹徼反。从《切韵》音系的角度看,不难确定这是一种音变现象。被切字都是宵韵唇音重纽四等字,切下字都是萧韵字。它们互切,说明在张参的语音里,宵韵唇音重纽四等至少有一部分字变入了萧韵。又例如浙江义乌方言有下面这样的对立字群:连lie:(阳平)/莲liε:(阳平),迁堭‘ie:(阴平)/千堭‘iε:(阴平),钱zie:(阳平)/前ziε:(阳平), 仙sie:(阴平)/先siε:(阴平)。从《切韵》音系的角度看,这种对立也很容易解释。斜线前都是仙韵字,斜线后都是先韵字。它们的对立显然是古代仙、先两韵有分别的遗留。

从上述可知,《切韵》音系是汉语语音史中十分关键的一环。没有它,汉语语音史的研究决不可能达到今天的水平。

参考书目

陈澧:《切韵考》。

高本汉著,赵元任、罗常培、李方桂合译:《中国音韵学研究》,商务印书馆,北京,1938。

陆志韦:《古音说略》,哈佛燕京学社,北京,1947。

李荣:《切韵音系》,科学出版社,北京,1956。

邵荣芬:《切韵研究》,中国社会科学出版社,北京,1982。