病毒(卷名:现代医学)

virus

生物界中最小的一类生物,不具细胞结构,不能独立进行代谢活动,只能在特定的寄主细胞中复制增殖。病毒的直径在10~300nm,因而大多数病毒只能在电子显微镜下看到。病毒能通过细菌过滤器的微滤孔,故又称滤过性病毒。具感染性的病毒颗粒称为病毒体,它在寄主细胞外时不表现任何生命活动,可以制成结晶状态而不失其感染力,因而曾被视为非生物。不过当它侵染活细胞后,却可利用细胞中的生命结构进行代谢和复制,在世代繁衍过程中表现出生物特有的适应现象,因而现多视为生物。但因其高度寄生性,它不可能是生物进化的起点,而更可能是一种退化的类型。

病毒的基本结构包括中心的核酸和其外的蛋白质外壳(核壳)。与其他生物不同,病毒只有一种核酸,含DNA的称DNA病毒,含RNA的称RNA病毒。当病毒侵入寄主细胞后,病毒核酸中包含的基因指导细胞的代谢机器并利用细胞中的原料和能量来复制病毒的核酸和合成病毒所需的蛋白质(主要是与核酸复制有关的酶以及核壳蛋白质)。核壳具保护作用。在多数动物病毒的核壳外面还有一层包膜;包膜的脂双分子层主要来自寄主细胞膜,但其上镶嵌的蛋白质却是由病毒基因指导合成的。许多病毒便是依靠这些病毒蛋白质(核壳上的或包膜上的)与特定的寄主细胞结合;人体产生的特异性抗体也是针对这些病毒蛋白质的。

按照寄主类型,病毒可分为动物病毒、植物病毒和细菌病毒等。动物病毒主要侵染脊椎动物和节肢动物;这包括多种人类常见疾病的病原体。一部分主要侵染其他脊椎动物和节肢动物,借节肢动物来传播的病毒也可在人体造成严重疾病如多种脑炎。植物病毒主要侵染有花植物,常给人类带来经济损失。细菌病毒又称噬菌体,现已知寄生于细菌的病毒也可间接造成人类疾病,如白喉毒素蛋白实际是由在菌体寄生的病毒指导合成的。噬菌体还是分子生物学的良好实验材料,许多分子生物学的重大发现都是得自噬菌体实验。

病毒病属于人类最常见的疾病,一部分病毒病的后果严重,而且目前我们还缺乏有效的抗病毒药物,同时人们正在怀疑病毒可能引起人类肿瘤,因而病毒的研究日益受到重视。下文主要介绍与人类疾病有关的动物病毒和噬菌体。

形态 大部动物病毒近于球形,不过镜下所见主要是由核壳或包膜呈现出的外部形态。

核壳和包膜 核壳是由一种或几种相同的蛋白质单位重复堆积组成的。这些单位称结构单位,只能借X射线衍射法显示出来。几个相同的结构单位组成一个形态单位,即电子显微镜下见到的壳粒。多数病毒的核壳为20面体,有20个等边三角形的面、30个棱和12个角点。例如腺病毒的核壳由252个壳粒组成。其中240个分布在面上(每面各6个)和棱上(每棱各4个),每个壳粒由6个结构单位组成,这1440个单位的蛋白质均相同。另外12个壳粒分布在角点上,每个壳粒由5个结构单位组成,这60个单位的蛋白质属于另一类。与每个角点壳粒相连还有一根纤维,由再一类蛋白质组成。另一部分病毒的构造比较简单,例如副粘液病毒的核壳只是由同一种结构单位盘绕核酸形成螺旋形结构。这后一类只见于 RNA病毒,并且外面都有包膜。此外还有结构更复杂的病毒如痘病毒,其核壳难以纳入上述两种类型。

在人类致病的18个病毒科中有12个科都有包膜。镜下可见在包膜外还有大量丛毛样的糖蛋白突起。这些糖蛋白的蛋白质是在病毒核酸指导下合成的,其上的寡糖链都是由寄主细胞后加上去的。20面体核壳外面有包膜时,包膜常紧紧包覆在核壳外。螺旋形核壳外面都有包膜,动物病毒的螺旋核壳结构非常柔软可以盘卷在包膜内。在螺旋核壳与包膜之间常另有一层蛋白质,称为M蛋白质(M代表 membrane“膜”或matrix“间质”)。一般说,有包膜病毒不耐去污剂等脂性溶剂。

核酸 螺旋形核壳中的 RNA与核壳蛋白紧密相连。在20面体核壳中,较简单的病毒如微小RNA病毒,其RNA是裸露的,而其他病毒的核酸多与某种蛋白质结合在一起。大多数病毒的核酸量只够指导合成几种蛋白质,但疱疹病毒和痘病毒都可指导合成几十种蛋白质。DNA病毒的6个科中,5个科均为双链DNA;RNA病毒的12个科中,却有11个科是单链RNA。单链RNA可分为两种:一种和mRNA相似,可以直接指导合成蛋白质,称(+)RNA;另一种称(-)RNA,这类病毒进入寄主细胞后先要合成与之互补的mRNA,然后再由这个mRNA指导合成蛋白质。核酸在病毒体中大多为直链,只有少数DNA病毒(如乳多空病毒和乙型肝炎病毒)中的核酸为环形。一部分 RNA病毒的核酸呈分节状,如流感病毒的RNA分为8个短链,其中7个各指导合成一种蛋白质,即各为一个基因,另一个短链包含两个相互略有重叠的基因。

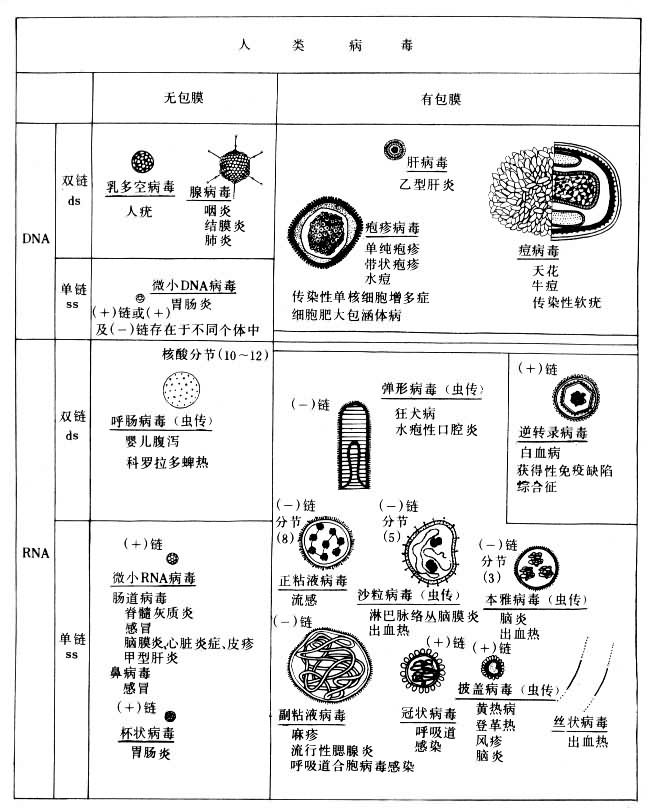

分类 根据病毒核酸的大小和结构、核壳的大小和形状以及包膜的有无,现将对人类有致病性的病毒分为18个科(见表)。不过这个分类只着眼于独立存在于寄主细胞之外的病毒体。如果考虑到在寄主细胞中表现生命活动时的状态,则逆转录病毒应占一个特殊位置,因为它是以DNA形式复制传代的。除这种形态学分类外,还有生态学分类,例如按传播方式命名的虫传病毒,它包括上述 5个科(披盖、本雅、弹形、沙粒及呼肠)中的多种病毒。

噬菌体 细菌和植物细胞均具细胞壁,植物病毒主要靠媒介动物刺穿壁层,噬菌体却依靠本身的特殊结构进入寄主细胞,因而噬菌体的结构比较复杂。例如侵染大肠杆菌的T4噬菌体,它的头部是个20面体,内藏双链DNA,头下面有一套将核酸注入细菌体内的特殊结构。

非寻常病毒 曾称为慢病毒,因为它们引起的疾病潜伏期长(可为若干年)且发病后病程徐缓。它们常侵犯人兽的中枢神经,疾病呈进行性,最终导致死亡。有人怀疑其病原体为类病毒(一类在植物中发现的感染因子,只有核酸,没有蛋白质)。但对羊搔抓病的研究表明,其病原体耐紫外及γ辐射,耐核酸酶,似又启示它只有蛋白质,没有或极少核酸,因而有人名其为蛋白质感染因子或朊病毒。其体积小,电镜未见明确形体。不引起炎症及免疫反应。

生活史 包括几个不同的层次:病毒在细胞内的复制增殖;病毒在细胞间的传播;病毒在寄主间的传播。

增殖方式 大多数噬菌体在细菌体内迅速繁殖,最后导致细菌裂解,释出的病毒再侵染其他细菌。但某些噬菌体在特定情况(如营养缺乏)下,其核酸会嵌入到细菌染色体中,按着寄主细胞的繁殖速度随同复制。这时细胞并不裂解;这些噬菌体特称温和噬菌体。

动物病毒也可有不同表现。很多无包膜病毒进入细胞后也大量繁殖,最后以裂解方式释放出来。但有包膜的病毒,或以芽生方式直接由细胞表面释出(如一些RNA病毒),或以芽生方式释入核膜腔内,再借膜泡外运至细胞膜吐出(如一些DNA病毒);这两种方式均不造成裂解。这些病毒表现比较温和,不过不断地复制,最后也要导致寄主细胞死亡。最后,逆转录病毒和部分DNA病毒(包括无包膜的和有包膜的)进入细胞后,它们的DNA可嵌入寄主细胞染色体中随同复制(EB病毒的DNA并不嵌入,而是结成一个独立存在的环状DNA附加体,但它也按着寄主的节拍复制)。这些病毒一般不杀死寄主细胞。

造成寄主裂解的病毒进入寄主细胞后迅即占用细胞代谢机器,结果是细胞本身的蛋白质和RNA合成以及DNA复制相继停止,病毒蛋白质和核酸却得到大量复制。另一方面,伴随寄主DNA复制的病毒不仅不抑制细胞本身的复制,有时还促进它。一般讲,病毒的表现还依寄主种类和其他环境条件而变,如某些腺病毒在人类造成细胞裂解,在鼠类却诱发肿瘤。

吸附、穿入和脱胞 每种病毒只侵染一定类型的寄主细胞,这种选择性是由病毒和寄主细胞的表面结构决定的。细胞表面与病毒结合的结构称病毒受体。病毒与受体结合后穿入细胞的方式也因病毒而异。例如副粘液病毒的包膜上有一种特殊的糖蛋白,称融合因子,它可使病毒包膜与寄主细胞融合,将内容物释入细胞。另一些具包膜病毒和全部无包膜病毒主要借内吞作用进入细胞:局部细胞膜下陷,将病毒连同受体裹入形成膜泡,膜泡与细胞膜分离并转向内部。 DNA病毒需要在细胞核内复制,因此膜泡要一直运到核孔。在这个过程中,或是病毒包膜与膜泡壁融合,或是病毒核壳使膜泡壁溶解,于是病毒进入细胞质。在某些病毒中,这个过程还需要溶酶体的协助。在披盖病毒,溶酶体内酸性促进病毒包膜与膜泡壁的融合;在呼肠孤病毒,溶酶体酶协助化去病毒的蛋白质外壳。最后,与蛋白质密切结合的核酸还必须借助细胞蛋白酶的作用脱去蛋白质,才能进行复制、转录或转译;这称为脱膜过程。

复制 合成病毒蛋白质所需要的转译机器(核糖体及tRNA等),全由寄主细胞提供,但病毒核酸的复制和转录却因病毒种类而大不相同。动物细胞核中有 DNA复制酶(以DNA为模板的DNA聚合酶)和转录酶(以DNA为模板的RNA聚合酶),多数DNA病毒便直接利用这些酶来复制和转录。但大多数RNA病毒的复制需要RNA复制酶(以RNA为模板的RNA聚合酶),而逆转录病毒还需要逆转录酶(以RNA为模板的DNA聚合酶)。这些酶是寄主细胞没有的,必须由病毒带进去,或由病毒基因指导寄主细胞合成。再一方面,动物细胞本身DNA的转录产物还要经过一系列加工步骤(头尾增添附加结构,中间去除一段或若干段不表达的核酸,再将剩余部分拼接起来)才形成mRNA。多数DNA病毒就利用寄主细胞机器来完成这些步骤,但RNA病毒却采用了几种不同的合成mRNA的方式,依此可将病毒分为下面6个组:

① 在细胞核内复制的DNA病毒。多数DNA病毒利用寄主细胞的各种酶在核内复制和转录,合成的mRNA再转至核外进行转译。

② 在细胞质内复制的DNA病毒。这只有痘病毒,它携带有脱膜、 DNA复制和mRNA合成所需的全套酶。它在细胞质内隔离出一个区域,在其中复制和转录,加工好的mRNA外出至周围细胞质中指导合成蛋白质,合成好的蛋白质再进入这个区域进行装配。甚至包膜都是由病毒合成的。

③ 单链(+)RNA病毒。如脊髓灰质炎病毒的核酸原就包含mRNA所需的尾部附加结构(多聚腺苷酸),它可以作为mRNA直接指导合成蛋白。它先合成一根全长的肽链,长链再由细胞蛋白酶水解成几个小段(RNA复制酶和各种结构蛋白)。在这个新合成的复制酶的作用下,先根据亲代(+)RNA复制出(-)链,再由这些(-)链复制出子代(+)链。这一切都是在细胞质中进行的。

④ 单链(-)RNA病毒及双链RNA病毒。这两类放在一起是因为,双链RNA中的(+)链并不能分离出来作为mRNA,这两类都需要以(-)RNA为模板合成mRNA。所需要的以RNA为模板的RNA聚合酶(RNA转录酶)是由病毒带进去的。因为转录出的mRNA只相当于亲代 (-)链的一个部分(一根亲代链要转录出好几个mRNA),而在mRNA的加工过程中结构又发生变化,所以mRNA并不能作为复制模板。病毒还必须直接利用亲代(-)RNA为模板再复制出一种全长的(+)RNA,再据以复制子代的(-)RNA。这常需要另一种以RNA为模板的RNA聚合酶(RNA复制酶),这是由病毒基因指导寄主来合成的。以上过程大都是在细胞质内进行,只有正粘液病毒的mRNA还需要在寄主细胞核内加工。

⑤ 逆转录病毒。这也是单链(+)RNA病毒,但它带有逆转录酶。这种酶既能以病毒(+) RNA为模板合成(-)链DNA,又能以刚合成的(-)DNA为模板合成(+)DNA。这样形成的双链DNA自行联成环状,进入细胞核,再嵌入寄主DNA中随同复制。

⑥ 肝炎病毒。它是DNA病毒,但在复制过程中存在一个RNA环节,因而最后还需要借逆转录酶的帮助产生子代的DNA。肝炎病毒的DNA呈环状,一根长链只有一极小缺口,另一短链与部分长链合成双股结构,其余的长链部分则为单股,这个单股部分可占全长的15~60%。病毒进入寄主细胞后,借病毒带入的DNA聚合酶的帮助首先使全长均变为双股DNA。继之转录为mRNA(以合成病毒蛋白质,包括逆转录酶)及作为子代基因组模板的RNA。再借逆转录酶之助由后者复制出子代DNA。

装配和释放 结构蛋白集合成核壳的过程基本是自发的,无需能量供应。裂解过程可能需要某些溶解寄主细胞结构的因子,如在噬菌体指导下合成的溶菌酶。释放过程比较复杂。以披盖病毒为例,病毒复制后形成两种(+)RNA:一种全长的,后来成为子代病毒核酸;一种较短的,用于指导合成结构蛋白。短RNA先在细胞质中的游离核糖体上指导合成一段肽链;这段肽链组成壳粒,若干壳粒再包绕全长 RNA形成核蛋白壳。随后这个核糖体又附着在内质网上,开始合成包膜上的蛋白。合成的肽链穿透内质网膜进入内质网池,形成跨膜蛋白。跨膜蛋白的池内部分结合寡糖链变成糖蛋白,蛋白连同附近的膜以膜泡方式运至戈尔吉氏体作进一步加工,然后再以膜泡方式运至细胞表面。在表面,膜泡翻转,使原来位于池内并结合有糖链的部分面向细胞外。最后,核蛋白壳移至细胞膜下,带有病毒糖蛋白的细胞膜将其包绕并形成病毒体。

病毒的传播 大多数人类病毒感染是病毒体经呼吸道或肠道侵入体内造成的。病毒在粘膜上皮细胞中增殖后可以再排出并传染他人;也可以借血液循环在体内传播(如一切产生皮疹的病毒),在孕妇中还可经胎盘传给胎儿(如风疹病毒及乙型肝炎病毒);有的病毒可侵染淋巴细胞,被后者携带至他处(如EB病毒)。以融合方式穿入细胞的病毒(如副粘液病毒)也能以同样的方式在相邻细胞间传播,因而可以逃避体液的控制。一小部分病毒感染是通过节肢动物或狂犬等的叮咬经皮肤传入的。可借注射途径传播的病毒(如乙型肝炎病毒)也可视为此类。

遗传、生态和进化 病毒的遗传结构比较不稳定,受寄主影响大,世代间隔又短,因而极易发生变异。人体制造的抗体主要是针对病毒的表面结构。对于表面结构稳定的病毒如麻疹,不难利用疫苗加以预防;目前已通过牛痘接种消灭了大花病。但肠道病毒和鼻病毒(都是微小RNA病毒科)同时存在大量不同的表面结构型,针对某一型的疫苗不能控制另一型。而流感病毒的表面结构总随着人群的免疫状态在变,所以至今未能利用疫苗进行有效控制。

人类病毒感染涉及病毒(寄生物)和人类(寄主动物)两个物种间的交互作用,因而是个生态学问题。这种生态关系有时很复杂。用大量病毒连续侵染培养细胞,会出现缺损病毒。其核壳结构正常,但基因有缺失,因而只能在同源正常病毒的“协助”下才能复制。可是两者在同一寄主细胞内互相竞争,甚至会出现此兴彼衰相互消长的循环现象。因此它们又被称为缺损-干扰颗粒(简称DI颗粒)。人们推测,人类病毒的持续感染可能与DI颗粒有关。

由进化角度来看,寄主的防御反应对于寄生生物起着自然选择作用。人类的选择作用(天然免疫加上人工免疫)很强,病毒变异又快,因此在短期内就可以观察到病毒的进化现象。流感病毒便是最明显的例子。流感病毒的感染力主要决定于包膜表面的一类糖蛋白突起(红细胞凝集素,简记为H);它负责将病毒结合到寄主细胞上去。人体产生的中和抗体也是针对 H蛋白的。流感病毒的核酸共分8个短链,H蛋白便是由其中的一个短链指导合成的。动物实验发现,用两株病毒侵染同一寄主细胞,在复制装配过程中,两类短链可以发生交叉搭配现象,形成不同的新组合。过去每隔十余年发生一次世界性流感大流行,每次都出现新型病毒,使前一时期中在人群中建立的免疫状态失效。因而有人提出,可能是因为人群中的流感病毒与某种动物(如猪)中的流感病毒间发生了交叉组合,所以就出现了新型的病毒造成世界性大流行。

还有许多病毒是通过毒力的降低来逐渐与寄主建立持久的共处关系。20世纪50年代,澳大利亚因兔群与羊争夺牧草,乃自欧洲引进粘液瘤病毒意图控制兔群。但病毒的致死力迅速下降。研究表明,不仅兔的抵抗力增加,病毒的毒力也减退。这完全符合寄生物的进化规律,因为如果寄生物将唯一的或主要的寄生杀死,势必要威胁到本身的生存。一般说来,以人类为唯一或主要寄主的病毒造成的感染,表现比较温和,致死的极少。而狂犬病毒以及某些虫传病毒,它们的天然寄主是其他动物,与人类接触甚少,故一旦染及人类,则病势表现凶险,死亡率极高。