病毒性肝炎(卷名:现代医学)

viral hepatitis

肝炎病毒引起的全身性传染病。主要引起肝脏炎症,也可侵犯其他器官。主要临床表现为食欲减退、恶心、乏力、肝脏肿大和肝功能异常等,部分病人出现黄疸。目前虽无特效疗法,但多数病人可痊愈,少数发展成慢性。肝炎病毒已知至少有五种:甲型肝炎病毒、乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、丁型肝炎病毒(又称δ因子)和戊型肝炎病毒。这五种病毒分别能引起甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎(又称δ肝炎)和戊型肝炎。

本病呈世界性流行,以乙型肝炎为例,全世界共有乙肝病毒携带者2亿以上,其中中国有1亿左右,中国现症患者亦达数千万。丙型肝炎在发达国家总的发病率已有超过乙型肝炎的趋势;在发展中国家,它的意义也不亚于乙型肝炎。甲型肝炎在发达国家中虽已逐步得到控制,但在发展中国家仍经常引起暴发流行,戊型肝炎在发展中国家也经常引起严重流行。丁型肝炎也遍及世界各地,呈地方性流行。五型肝炎病毒均可引起重症肝炎而使病人死亡。

甲型病毒性肝炎 又称传染性肝炎、短潜伏期肝炎,简称甲型肝炎(甲肝)。

病原和流行情况 甲型肝炎病毒(HAV)为微小RNA病毒,目前已定名为肠道病毒72型。这种病毒能在组织培养中生长,经连续传代后毒力逐渐减低,故可用于制备减毒活疫苗。这种病毒只有一型,并无亚型,故由这种病毒制备的疫苗和诊断试剂可以世界通用。本病毒的抵抗力较强,56℃30分钟仍不能将其杀灭;对一般浓度的清毒剂也有较强的耐受力。但100℃5分钟可将其杀灭。这种病毒主要存在于病人的大便中,故主要通过粪-口传播,即病人大便中的病毒污染了水、食物、苍蝇和手等经口传入,因此甲肝有时可呈水型或食物型暴发流行。例如中国某大城市就曾因食毛蚶而引起 3次暴发流行。牡蛎引起的在其他国家也屡有报道。但是最常见的传播方式还是密切的日常生活接触,因此本病常易在托幼机构等集体单位流行,特别是秋冬季和春季。病毒在大便中的存在时间不长,一般在潜伏末期在大便中出现,至黄疸出现后多迅速消失,因此认为黄疸越重越有传染性的看法是不对的。甲肝病毒感染后,除能引起甲肝的明显症状(称显性感染)外,还能引起隐性感染,即感染后不出现明显症状,但体内可产生抗甲肝病毒的抗体,对甲肝产生了免疫力。甲肝病毒感染的发病年龄,不同国家和地区是不同的,一般在第三世界国家,粪-口传播的疾病较多,甲肝病毒感染多发生在儿童。而成年人大多数都已感染过甲肝病毒,有了免疫力,故患甲肝较少。而发达国家中,由于粪-口传播的疾病基本上得到了控制,因此儿童时期甲肝病毒感染比较少,不少成年人对甲肝病毒没有免疫力,一旦被感染就会发生甲肝。

临床表现及诊断 甲肝的潜伏期为15~45天,平均1个月,故托幼机构流行时,常常每隔1个月左右就有新病人出现。注射丙种球蛋白或胎盘球蛋白可使潜伏期延长。甲肝病人的症状轻重可有很大不同,但一般不变成慢性。可分以下几种类型。

① 急性黄疸型肝炎。发病时常无黄疸,主要表现明显食欲不振、厌油腻、恶心、呕吐,同时常有疲乏无力。有时病初可发热。约一周左右后开始出现黄疸:先是小便发黄呈浓茶样,继之巩膜发黄,最后全身皮肤发黄。黄疸持续约2~4周后逐渐消退,肝功能也逐渐恢复正常,病人痊愈。肝功能试验中最灵敏而简便的是测定血清谷-丙转氨酶(SALT),此酶在病初黄疸出现以前即明显增高,故可协助早期诊断,常在黄疸消退后数周才恢复正常,故此酶异常时常提示病人未愈。

② 急性无黄疸型肝炎。临床表现基本同急性黄疸型肝炎,主要是胃肠道症状和疲乏无力,但不出现黄疸。因此凡无任何原因而突然出现明显食欲不振、疲乏无力时一定要怀疑本病,应查血清谷-丙转氨酶,如明显增高常有助于诊断。甲肝病毒引起的急性黄疸型和无黄疸型肝炎的预后均很好,一般均于3个月内恢复。

③ 急性重症肝炎。亦称暴发性肝炎或急性黄色肝萎缩。病初常类似急性黄疸型肝炎,但黄疸出现后病情急剧恶化,迅速出现精神症状,表现烦躁不安、尖声喊叫、精神错乱,类似精神病;亦可精神萎靡、高度嗜睡。精神症状出现后1~2日常开始昏迷,并有肝脏缩小,常于2周内清醒或死亡,病死率可高达70%以上。因此凡遇黄疸病人出现精神症状时,一定要考虑本病,积极抢救。

④ 亚急性重症肝炎。又称亚急性肝坏死。病初和急性黄疸型肝炎一样,但症状更严重。病人有恶心、呕吐、腹胀、不能进食、高度乏力、严重黄疸。不久即出现腹水、出血倾向(鼻出血、牙龈出血、皮肤瘀斑)及无尿等。晚期病人也常出现昏迷。病程可达 3周以上。病死率常达50~90%以上。因此凡遇肝炎病人出现高度乏力、严重呕吐及腹胀、高度黄疸时,应考虑本病,积极抢救。

⑤ 淤胆型肝炎。又称胆汁淤积性肝炎或胆小管性肝炎。症状较轻。主要表现严重黄疸(血清胆红素常达10mg/ dl以上),黄疸呈梗阻性:病人的大便呈灰白色,小便中只有胆红素而无尿胆原和尿胆素。血中碱性磷酸酶及转肽酶均明显增高,皮肤常有瘙痒等。梗阻时间常达3周以上,有时可达数月。因此这种病人常被误诊为外科性黄疸。

上述五种类型肝炎不但甲肝病毒可引起,乙肝病毒、丙肝病毒、戊肝病毒也均可引起。要确定是不是甲肝病毒引起,必须进行其他检查。目前最常用的方法是查病人血中的抗甲肝IgM抗体(抗-HAVIgM),如为阳性,一般即可确诊为甲肝。其他如抗-HAVIgG在病程中有 4倍以上的升高,大便中发现甲肝病毒颗粒等也可确诊,但不太常用。

治疗 尚无特效疗法。急性黄疸型和急性无黄疸型肝炎的治疗重点是彻底卧床休息,休息愈好,恢复愈快。以适合病人口味的清淡饮食为宜,不能饮食或呕吐者可静脉点滴葡萄糖液。食欲恢复后注意限制饮食,避免体重增加过多,以免发生脂肪肝。一般比病前增加1公斤以下为佳。可采用中西药物治疗。此外,应避免一切有损肝脏的因素,如饮酒、过累、应用损害肝脏的药物等。急性及亚急性重症肝炎的治疗相当困难,目前多主张采用综合疗法,同时应加强护理。淤胆型肝炎可采用中医中药、肾上腺皮质激素或茵栀黄注射液等。

预防 预防重点是搞好饮食卫生、个人卫生和水、粪管理,切断粪-口传播途径。此外,胎盘球蛋白或丙种球蛋白含有大量的甲肝抗体,也有较好的预防作用。托幼机构如有甲肝发生或与甲肝病人有密切接触的儿童、孕妇、体弱者可注射丙种球蛋白或胎盘球蛋白,注射愈早愈好。接触后数日内注射可以不发病,注射较晚则仅能减轻病情。一旦甲肝疫苗研制成功,普遍接种易感人群,有可能控制甲肝的流行。

乙型病毒性肝炎 又称同种血清性肝炎、血清性肝炎、长潜伏期肝炎。简称乙型肝炎(乙肝)。

病原 乙肝病毒(HBV)为一种特殊的DNA病毒,近年来有人将其与土拨鼠肝炎病毒 (WHV)、地松鼠肝炎病毒(GSHV)及鸭肝炎病毒(DHBV)统称为嗜肝 DNA病毒。乙肝病毒除人类外只能感染黑猩猩,组织培养尚未成功。这种病毒的抵抗力很强,一般消毒剂不能将其杀灭。煮沸10分钟、高压消毒、过氧乙酸和戊二醛等消毒效果较好。

乙肝病毒又名丹氏颗粒,其结构分外壳及核心两个部分。外壳中含有表面抗原 (HBsAg)、前S1蛋白及前S2蛋白。表面抗原又称澳抗(因在一澳大利亚人血清内首先发现而命名),它本身无传染性,但由于它常与乙肝病毒同时存在,故常被认为是传染性标志之一。但也有不少病人,血中只有表面抗原而无乙肝病毒,这种病人没有传染性。表面抗原共有10个亚型,各亚型在地理上和不同民族中的分布可有很大不同,其意义尚待进一步研究。表面抗原能使人产生表面抗体(抗 -HBs)。这种抗体具有保护作用,也就是说,如果抗-HBs阳性,对乙肝病毒就有免疫力。由于表面抗原能使人体产生抗-HBs,因此,把表面抗原携带者血中的表面抗原提纯(表面抗原可在血中单独存在,形成小圆形颗粒和管型颗粒)就可制成血源性乙肝疫苗。以上情况说明,澳抗阳性的人是可以恋爱和结婚的,但对方应检查HBsAg和抗-HBs。如果HBsAg阳性,说明已经受染;抗-HBs阳性说明已有免疫力,密切接触就不会再受染;如果HBsAg及抗-HBs均阴性应注射疫苗,直至抗-HBs阳性,即可密切接触。乙肝病毒前S2蛋白中含有聚合人血清白蛋白受体,可与人血清中的聚合白蛋白结合,然后这种聚合白蛋白再与人肝细胞上的聚合白蛋白受体结合,使乙肝病毒可以吸附和感染肝细胞。此受体阳性常提示传染性较强。

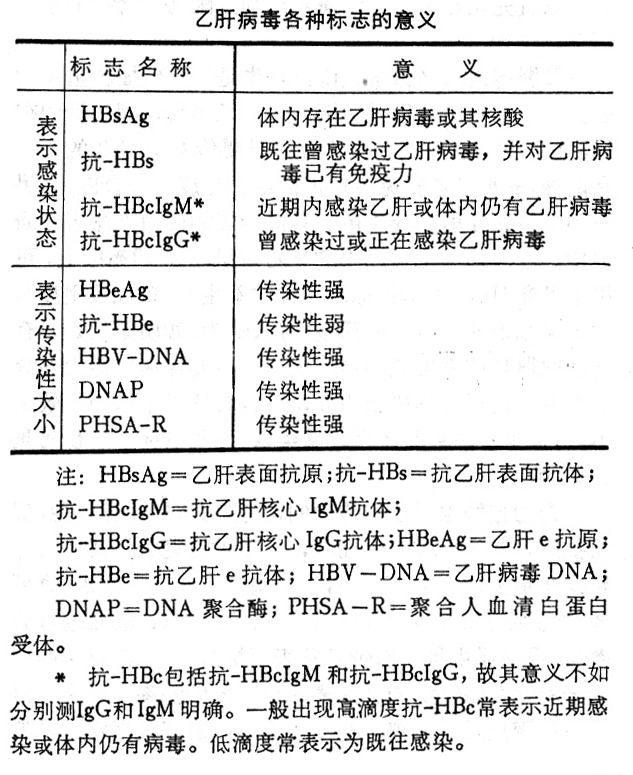

乙肝病毒的核心部分含有核心抗原、 e抗原、乙肝病毒的DNA(HBV-DNA)和 DNA聚合酶(DNAP)等。核心抗原一般在血清中检测不到,在血清中只能检测到它所诱生的抗体(核心抗体,抗-HBc),这种抗体又可分为IgM、IgG两种。抗-HBcIgM阳性常表示体内有乙肝病毒存在,提示为现症病人。抗-HBcIgG阳性则只表示曾有过或现正有乙肝病毒感染,故不能区别是现症病人还是既往感染。总核心抗体(既包括IgM又包括IgG)阳性的意义类似抗-HBcIgG。e抗原在病人血清中可以查到,如为阳性常表示病人体内有乙肝病毒存在,说明传染性较强。e抗体则相反,如阳性常表示传染性很弱。HBV-DNA及DNAP也均可在病人血中查到,它们的存在也代表血中有乙肝病毒存在,故阳性时也均表示传染性较强。乙型肝炎的各种病毒学和血清学检测指标的意义见表。

乙肝病毒除侵犯肝细胞外,也可见于人体的其他器官,如血白细胞、胆管上皮细胞、血管平滑肌细胞、脾脏、骨髓、精子、胰腺、肾脏等。至于乙肝病毒是否能在这些器官中复制,以及它们在发病机理中的作用还需进一步研究。

流行病学与预防 乙肝病毒存在于病人和病毒携带者的血液中,因此乙肝主要通过血液传播。例如,预防注射时只换针头,不换针筒,如果被注射者血中含有乙肝病毒,抽回血时就可能把病毒吸入针筒中,再给别人注射时就能把病毒和疫苗一同注入体内而感染别人。同样,如针灸针、牙钻、采耳血针、头皮针等如消毒不严均可造成乙型肝炎的传播。输血及应用血液制品如血浆等,如献血员未经严格筛选也可引起乙型肝炎。总之,凡能让病人的血液进入另一个人体内的一切传播方式,包括共用牙刷、共用刮脸刀片等都有可能引起乙肝传播。故预防的重点首先是控制经血传播,特别是医源性传播这一环节。

母婴传播(又称垂直传播)也是乙肝传播的重要途径。在亚洲地区特别是中国,其意义很大,据估计约有1/3乙肝病毒携带者可能来源于母婴传播。预防的方法有两种,一种是乙肝免疫球蛋白与乙肝疫苗联合应用。另一种是单独注射乙肝疫苗。其最合理的应用方法正在研究中。一般认为联合应用的预防效果可达90%以上,可用于母亲HBsAg和e抗原均阳性的新生儿。单独应用疫苗的效果则取决于疫苗的质量,有人认为,如质量很好也有可能取得与前者类似的预防效果。母婴传播中绝大部分是在分娩过程中感染新生儿,在这种情况下预防的效果很好;但也有少数是子宫内感染,在这种情况下,预防是无效的。

密切接触也是乙肝传播的常见方式,故如有可能,表面抗原和e抗原同时阳性者,应尽可能避免与其他人特别是儿童密切接触。此外,由于精液中有乙肝病毒,故可通过性生活而传播。唾液中也偶有乙肝病毒,故应进行分餐制。吸血昆虫虽可携带乙肝表面抗原,但从流行学的调查来看,意义不大。初乳中表面抗原的阳性率也很高,但是否应避免母乳喂养仍有不同意见,因有人报告母乳喂养与否与新生儿受染率并无关系。当然,已经注射过乙肝疫苗的新生儿更可以母乳喂养了。

临床表现及诊断 临床表现与甲肝相似,但有以下差异:①无黄疸型远比黄疸型者为多;②成人发病也很常见;③常年散发,无季节性高峰,常不呈暴发流行;④潜伏期长,一般2~6个月;⑤较易变成慢性。因此在临床上除与甲肝一样可表现为急性黄疸型、急性无黄疸型、急性和亚急性重症和淤胆型之外,尚可表现为慢性迁延性肝炎、慢性活动性肝炎、慢性重症肝炎及乙肝表面抗原携带者(以下简称表面抗原携带者,指HBsAg阳性,但无症状及体征,肝功能也正常者)。慢性迁延性肝炎又称慢性持续性肝炎,简称慢迁肝,指病程超过半年仍未痊愈者,病情较轻,除血清转氨酶增高外,症状、体征及其他肝功能均无明显异常。慢性活动性肝炎(简称慢活肝)病情较重,除血清转氨酶增高外,常有蛋白代谢异常如絮、浊试验明显异常,白/球蛋白比例下降,γ球蛋白增高等。此外,病人常有肝病面容、肝掌、蜘蛛痣等。单靠临床资料,慢迁肝和慢活肝难以鉴别,必须参考肝脏活检的病理所见才能确诊。慢性重症肝炎乃指在慢活肝和肝硬变基础上发生的恶急性重症肝炎,其临床表现类似亚急性重症肝炎,另外还有慢活肝或肝硬变的表现。

慢性迁延性及慢性活动性肝炎均能由乙肝病毒和丙肝病毒引起。要判定是否由乙肝病毒引起,必须进行病原学和血清学检查。关于急性乙型肝炎的确诊有人认为可通过检测抗-HBcIgM及抗-HBcIgG来诊断急性乙型肝炎,如果抗-HBcIgM明显阳性,抗-HBcIgG阴性则可确诊,如两者均明显阳性则不能诊断为急性乙肝,而可能是无症状表面抗原携带者或慢性乙肝的急性发作。

转归与预后 与受染早晚有关。如为先天受染或新生儿期受染则常形成慢性 HBsAg携带者。以后随时可能变成各型肝炎,其中少数病人可发展成肝硬变,极少数可发展为肝癌。如为成年期受染,多呈急性经过,较少形成慢性肝炎或慢性HBsAg携带者,预后较好。慢性肝炎中慢性迁延性肝炎预后较好,很少形成肝硬变。慢性活动性肝炎经过适当的休息、营养和治疗后大多数病人可以缓解、静止或痊愈,只有少数病人形成肝硬变。因此认为慢性肝炎不可能治愈的看法是不正确的。慢性重症肝炎的病死率很高,需积极抢救。

治疗 乙肝病毒引起的急性黄疸型和无黄疸型肝炎、急性和亚急性重症肝炎、淤胆型肝炎的治疗与甲肝相同。慢性乙肝的治疗原则为:①适当休息,活动量可根据肝脏炎症的活动程度而定,炎症明显活动时应强调卧床休息。炎症处于静止期的患者(血清转氨酶基本正常)可适当增加活动及工作量。②高蛋白饮食很重要,同时应多吃蔬菜,主食应适当控制,以免过胖。既往认为应“三高一低”(高蛋白、高糖、高维生素、低脂肪)饮食,不完全正确,因为高糖不但容易使人发胖发生脂肪肝,而且还会诱发糖尿病。③药物治疗,根据每个人的具体情况,采取抗病毒、调整机体免疫功能、改善肝脏功能、促进肝脏病变恢复以及防止肝脏纤维化等中西药物综合疗法。目前药物的品种繁多,但疗效多不能肯定。因此迫切需要进行严格的临床研究,找出肯定有效的药物。药物不宜应用过多、过久,因为大多数中西药物都需要在肝脏内解毒,用药过多过久,可能增加肝脏负担,临床上确有长期药物治疗不愈,停药后反而肝功能正常的病例。同时应避免一切损害肝脏的因素,如饮酒、应用损害肝脏的药物等。

丙型病毒性肝炎 旧称肠道外传播的非甲非乙型肝炎。病原为一种RNA病毒,称为丙肝病毒(HCV),目前尚未分离成功。其抗原(HCV-Ag)已能用基因工程方法制备,应用这种抗原可以检测丙肝抗体(抗-HCV),抗-HCV阳性的肝炎病人可以诊断为丙肝患者,抗-HCV阳性的献血员可能是丙肝病毒携带者,绝对不能献血。因此用检测抗-HCV的方法对献血员进行筛查,可以大大减少输血后肝炎的发生。

丙肝的临床表现基本同乙肝。只有进行病原学和血清学检测,才能将两者分开。丙肝也缺乏非常有效的治疗,据报道干扰素有一定疗效。

丙肝遍及全世界,是发达国家中输血后肝炎的主要病原。中国的情况也相当严重。其传播途径基本同乙肝,主要通过血液传播。预防措施除目前尚无疫苗及丙肝免疫球蛋白外,也基本同乙肝。重点是预防医源性传播,特别是输血和血制品的传播。

丁型病毒性肝炎 旧称δ肝炎。病原是丁型肝炎病毒(HDV) ,为缺损病毒,其外壳是乙型肝炎表面抗原(HBsAg),核心是特异性RNA,故只有表面抗原阳性的人才能感染丁型肝炎。由于丁型肝炎病毒可能有直接损害肝细胞的作用,因此乙肝表面抗原阳性的人罹患丁型肝炎病毒后常可使病情加重,可发展为重症肝炎或肝硬变。血中查到丁肝抗原、丁肝抗体或HDV-RNA,或者肝组织中查到丁肝抗原或HDV-RNA均可诊断为丁型肝炎。目前丁型肝炎病毒感染遍及世界各地,呈地方性流行。地中海沿岸、中东地区及非洲国家为高发区,亚洲为低发区,中国各地发病不一,有些地区(如成都)可高达19%。目前丁型肝炎亦缺乏有效的治疗方法。

戊型病毒性肝炎 旧称肠道传播的非甲非乙型肝炎。其病原为一种RNA病毒,称为戊肝病毒(HEV),在病人的大便中可以查到。目前只发现一个型,并无亚型。

戊肝同甲肝一样,主要通过粪-口传播,在发展中国家广泛流行。中国也曾发生过多次水源和食物源性的暴发流行,在新疆某地发病人数曾达12万之多。

戊肝的临床表现基本和甲肝一样,也不变慢性,只有两点不同:①主要发生在青壮年(甲肝主要在小儿);②孕妇患戊肝时病死率极高,可达10~20%(孕妇患甲肝时病死率和非孕妇一样,<1%)。

从病人粪便中提取戊肝病毒为抗原,检测病人血中的抗HEVIgM抗体,如阳性即可确诊。因粪便抗原不容易得到,目前尚难推广,如能用基因工程的方法制备抗原,可广泛应用。戊肝的治疗基本同甲肝治疗。预防措施也和甲肝基本一样,重点是搞好水粪管理、饮食卫生和个人卫生。

参考书目

王季午主编:《传染病学》,第2版,上海科学技术出版社,上海,1988。