脾(卷名:现代医学)

spleen

体内最大的淋巴器官。与淋巴结、扁桃体等共同构成周围淋巴器官,接受中枢淋巴器官(由胸腺、腔上囊类似器官所组成)来的T和B淋巴细胞,是执行免疫功能、进行免疫反应的重要场所。脾又是血循环中的重要滤过器官,具有滤血、储血、造血和调节血容量的功能。流经正常脾的血液每分钟达200~500ml,平均约300ml。故脾重量虽约占体重的0.1%,却接受着心搏出量的5%。脾由错综的网状结缔组织支架、血管、淋巴组织、淋巴管道及造血和单核吞噬细胞系统的细胞成分所构成。成人脾内约含各种血细胞140×106个,其中约半数具有吞噬力。

脾虽有多种功能,但并非最重要的器官。多数成年人的脾被切除后,其功能可部分地被其他器官所代替。少数人的脾切除后,则免疫功能低下,易患严重感染,以致死亡。在幼儿(特别是1岁以下的婴幼儿),脾切除后致死细菌感染的发生率明显增高,可危及生命。脾切除的原因,常见于脾破裂和脾的某些疾患,也是某些全身性疾患的一种治疗手段。

发生与发育 脾发生于人胚第5周。初起在胃背系膜上有增厚的间充质,为脾内结缔组织和网状组织的原基,脾血管的分支分布在内。约于第9周,干细胞从卵黄囊血岛或肝经血循环迁入,进入血窦周围的网状组织间隙中,分裂分化形成血液内各种有形成分。脾仅在胚胎第12周至出生前作为相对次要的红细胞造血器官。至胚胎第5个月,脾的造血功能渐被骨髓所替代,其淋巴组织的成分也逐渐增多,髓样造血器官逐渐变为淋巴器官。许多淋巴细胞进入脾脏小动脉周围的结缔组织中。胚胎第6个月已能辨认脾脏的白髓与红髓。出生后,正常人的脾即不再具有造红细胞功能,在患某些疾病时,脾可以恢复造血功能,称为髓外造血。

解剖特点 脾位于左季肋区的后外侧部,在胃底,膈肌和左肾之间,膈肌之下,横结肠之上。前面受第9、10和11肋骨掩盖,其长轴与第10肋相一致。脾的位置可因体位、呼吸等而有所改变,站立比平卧时约低2.5cm。脾在正常状态一般在左肋下不能触及。但在膈低位或体质较瘦弱的人,特别是女性,偶也可摸到脾的边缘,但触及的脾相当柔软,且无压痛。

脾呈卵圆形,蚕豆状,色泽暗红,质软而脆,遇击易破。成人脾长约12cm,宽约7cm,厚约4cm,平均重约100 ~200g。老年人脾的大小和重量可逐渐减小。脾可分为膈、脏两面,前后两缘和上下两端。膈面隆凸平滑,向后外侧贴于膈。脏面凹陷,近中央处称脾门,呈裂隙状,是神经、血管出入处。脏面有3个凹陷,即胃凹、肾凹和结肠凹,分别与胃底、左肾、左肾上腺、胰尾和结肠脾曲相接触。前缘较锐,下部有2~3个切迹,称脾切迹。脾肿大时,脾切迹可作为触诊脾的标志。后缘较纯厚,上端钝圆,下端较阔。

脾是腹膜内器官,除脾门和与胰接触处之外,各方均被腹膜覆盖。脾借腹膜皱襞所构成的胃脾韧带、膈脾韧带、脾肾韧带和膈结肠韧带支持固定。若先天性韧带和脾蒂过长,使脾不能保持正常位置而处于游动状态,则形成游走脾。

常见的脾的变异是副脾,发生率约10%,好发生于脾门、胰尾部、胃脾韧带、脾结肠韧带、大网膜、肠系膜、甚至左侧卵巢等处。多为一个,有时4~5个,大小不等,最小如蚕豆。副脾可独立存在,亦可与脾相连。当脾功能亢进而行脾切除术时,应将副脾全部切除,否则脾功能亢进易复发。此外在某些婴幼儿可见先天性脾缺如,常伴有其他种(特别是心脏的)先天性异常。此种婴幼儿一般均在数月或数年内死亡。

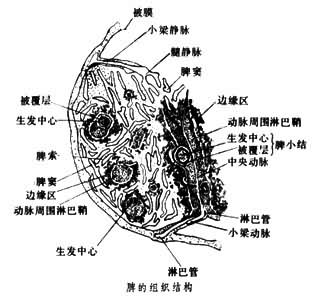

组织结构 脾表面有一层较厚的致密结缔组织被膜,其外覆以间皮。被膜的结缔组织由四周和脾门部向脾实质内延伸,形成许多粗细不等的条索状小梁,称脾小梁,其相互连接成网,构成脾支架。被膜和脾小梁之间的组织和脾窦等结构总称为脾髓,是脾的实质(见图)。

脾实质 由三部分构成。①白髓。由密集的淋巴组织构成。在脾切面上呈散布的1~2mm大小的灰白色小结节。围绕着中央动脉及其分支而分布。由长筒形的动脉周围淋巴鞘(简称淋巴鞘),和球形的淋巴小结──脾小结所组成。淋巴鞘的网状组织中有大量小淋巴细胞,少量大和中淋巴细胞、巨噬细胞、浆细胞。此部分有增殖的T淋巴细胞,是脾的胸腺依赖区。脾小结位于淋巴鞘的一侧,由位于中央的主要由B淋巴细胞构成的生发中心和周边的小淋巴细胞被覆层所组成。其结构和形成过程与淋巴结内的淋巴小结完全一致,其生发中心富含B淋巴细胞,是脾的非胸腺依赖区。②边缘区。白髓周边向红髓移行的区域称边缘区。这里有弥散的淋巴细胞,其分布较疏松,其间含有较多的巨噬细胞和各种血细胞,新鲜时呈红色。从白髓来的部分毛细血管终末开口于其间。故边缘区是抗原物质随血入脾内与一系列细胞接触引起免疫反应的重要场所。③红髓。由许多宽阔有脾窦和脾索构成,充满于白髓之间,因富含红细胞而呈红色,故得名。

脾窦即脾血窦,又名静脉窦,为静脉性膨大管腔。其形状与大小视血液充盈程度而变化。一般为12~40μm。窦壁由一种长条状的内皮细胞平行排列而成,胞核所在处的胞体向窦腔内膨出。内皮细胞间有间隙,直径约 2~3μm,连接不牢固,内皮细胞外方仅有一些环形围绕的网状纤维和不完整的基膜,内皮细胞胞浆中有许多微管和微丝,能调节内皮细胞间间隙的大小,这些都有利于血细胞从脾索进入脾窦。

脾索又称比尔罗特氏索。在相邻的脾窦间,由网状细胞及网状纤维构成支架,其中充满各种血细胞和巨噬细胞。脾索内含髓动脉、鞘毛细血管和毛细血管。血液一旦进入脾索,流动即变慢,血浆常渗入血窦内,其中各种异物及衰老的红细胞可为脾索中的巨噬细胞吞噬破坏,而正常的血细胞可通过脾索边缘沿血窦内皮细胞之间的间隙进入血窦内。

血液系统 腹腔动脉的分支脾动脉由脾门入脾后再分支入脾小梁,成为小梁动脉。最后离开小梁进入白髓。入白髓后称为中央动脉。中央动脉不断分出放射状分支,主干穿行白髓后分支进入红髓。这些分支之间无吻合,形似笔毛,故称笔毛动脉。

红髓中的终末毛细血管通过“闭合”式的管道进入脾窦,或先进入脾索后“开放”于此,其中的血液通过窦壁的内皮细胞间隙进入脾窦及静脉系统。血液由脾窦汇集入髓静脉,再进入小梁静脉,最后汇集于脾门形成脾静脉出脾。

脾仅有很少的淋巴管,起于中央动脉的周围,经小淋巴管,汇集于脾门处出脾。

脾的功能 胚胎时期脾有短暂造血功能,出生后脾主要有免疫功能、滤血、储血、造血和控制血浆容量的功能。

免疫功能 脾具有大量密集的免疫活性细胞和巨噬细胞。据其独特的组织结构,可以捕捉血液循环中的抗原,并提供一个使免疫活性细胞与抗原起相互作用的场所。脾淋巴细胞的50~65%为 B淋巴细胞,分布在生发中心和脾索。35~50%为T淋巴细胞,分布在动脉周围淋巴鞘内与脾小结周边的小淋巴细胞被覆层。这两种细胞分别行使体液免疫和细胞免疫功能。脾是 IgM生成的主要场所。脾内的T淋巴细胞中,以抑制性T细胞数量最多,在调节免疫反应中起重要作用。在免疫反应过程中,脾由于其内细胞的增殖和对血液中淋巴细胞的扣留而肿大。

滤血 脾含有大量网状细胞组织交织的网络和巨噬细胞,担负滤血作用。滤血作用可分为二种:①剔除。脾能识别与清除衰老、不正常、损伤的血细胞和血循环中不正常小体,其中包括球形红细胞、椭圆形红细胞、镰形红细胞,抗体致敏的红细胞、热变性或氧化剂药物损伤的红细胞、受巴尔通氏体感染的红细胞、致敏的血小板以及细菌、原虫、霉菌、异物(如胶体颗粒、墨汁和其他染料颗粒等)、抗原、抗原抗体复合物等。这种功能称为剔除。红细胞在狭窄的通道中及缺氧和代谢不良情况下,变形能力受到严格检验,不合格者则被扣留在该处,受到密切接触的巨噬细胞和吞噬性网状细胞的吞噬而被清除。②挖除。脾只从红细胞内清除某些特定的包涵体,而未完全破坏该细胞。其中包括豪厄尔-若利二氏小体(原译豪-杰氏小体)、铁粒、海恩茨氏小体、沉淀的球蛋白、疟原虫、巴尔通氏体、梨浆虫等。这种挖除作用发生在脾窦窦壁上。当带有这些包涵体的红细胞经脾索而挤压穿过脾窦的内皮细胞间孔隙时,其胞浆变形,硬的包涵体从沿胞膜边缘的血红蛋白中分离出来,被四周的吞噬细胞吞噬,同时该红细胞膜面积缩小后,发生球形变,进而被脾剔除。

储血 正常人脾的储血量很小。脾中的红细胞一般为20~60ml,占全身红细胞总数的5%以下。在脾肿大时,却可以扣留大量红细胞,有时可达全身红细胞总量的1/3,即500ml以上,成为贫血的一个原因。脾可以在白髓中蓄集、储存血液中的淋巴细胞,而对粒细胞没有储留作用。在脾肿大的病人,因脾扣留、储存粒细胞而造成中性粒细胞缺乏。正常人的脾可储留大约人体血小板总量的1/3。网织红细胞于储留在脾时转变成成熟红细胞。

造血 胚胎第12周至出生前脾具有短暂的造血功能。此后,正常人的一生中,除白髓中可产生某些淋巴细胞外,脾已无制造其他血细胞的能力,但仍保持造血潜能。当患有慢性溶血性贫血、地中海贫血等症时,脾可出现髓外红细胞系统造血。而在放射线损伤恢复期或患有骨髓硬化症、骨髓纤维化、慢性粒细胞白血病时,脾可出现髓样化生灶,产生红细胞、粒细胞和血小板等。脾直接参与和红细胞生成有关的铁的代谢。在脾内被破坏的异常红细胞中的大部分铁质,由运铁蛋白送至骨髓供再利用,少数铁质可储存在脾内。

血浆容量的控制 脾脏对血浆容量有控制作用。慢性脾肿大的患者,可因血浆容量的增加造成稀释性贫血。其机制目前尚不清楚。此过多的血浆容量并非全部潴留在脾内,也存在于脾外的血管中。这种病人行脾切除术后,一般血浆容量在数月中可部分下降或至正常。

临床联系 许多疾病所致的病理生理变化和脾本身的疾患,均可引起脾的肿大。脾肿大的原因很多,但多数均属继发性,常见于感染、郁血、血液病和结缔组织病。而原发性脾疾患,如脾原发性肿瘤、脾囊肿等极罕见。

脾肿大可伴有脾功能亢进(见脾肿大)。某些特殊疾患可造成脾体积的缩小,甚至完全消失。如非洲的镰状细胞病或原发性血小板增多症患者,脾可因镰形红细胞或增多的血小板而致血流阻塞,引起脾梗塞后缩小。

有许多疾病需行脾切除术。脾切除术后患者可出现一些特定的血液学改变,脾若因病萎缩或因梗塞缩小到正常体积的20%以下也可引起类似改变。这些改变包括:①红细胞形态的改变。血液涂片检查中易见靶形红细胞、棘红细胞等。约在 1%的红细胞中见到幼红细胞核碎裂后形成的豪厄尔-若利二氏小体。网织细胞比例增加,偶见孤立散在的幼稚红细胞。用特殊染色可见增多的铁粒红细胞。然而红细胞寿命无变化。②细胞数量的改变。正常人脾切除后无明显的红细胞数量的改变,但因脾肿大而引起贫血时,脾切除后可使贫血有所改善。通常脾切除术后有白细胞数增高,早期主要为中性粒细胞,后期则主要为淋巴及单核细胞。血小板的增多也很常见,在术后7~12天可高达1×106/L(100万/mm3),此时患者易发生血栓形成。其后大部分患者血小板数逐渐下降至正常,少数病人可持续在高水平,须做相应治疗。