食品添加剂(卷名:化工)

food additives

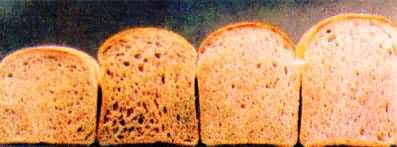

以改善质量、满足加工需要、延长保存期等为目的,在食品生产、加工、贮藏等过程中所用的一类精细化学品(见彩图)。 食品添加剂本身不作为食品或药品消费,但应符合食品卫生法的规定。

食品添加剂一般须经急性、亚急性、慢性及致畸变性等毒性试验,试验合格后,经政府有关部门批准公布才可使用。联合国粮食及农业组织 (FAO)以及世界卫生组织(WHO)下设的食品添加剂法规委员会 (CCFA)制订了食品添加剂的标准和法规,以图逐步统一世界上食品添加剂的种类和标准等。

远在几千年前,就将食盐和香辛料等一些天然物质添加于食品,这也可说是一类当时所用的食品添加剂。继之使用的有使食品着色的红曲(用于腐乳等)、红花、栀子色素;使腌制火腿等肉类的肉色发红的硝石;制造豆腐所用的盐卤;馒头中所用的碱等。随着科学技术的发展,出现了许多性能远优于天然物质的化学合成添加剂,如防止面包老化、发霉的面团改质剂和防腐剂;防止富油食品变质的抗氧化剂;以及各种合成香料和食用色素等。当前,除香料以外,食品添加剂已发展到600多种。美国1978年的主要食品添加剂产量达481kt,价值13亿美元,预计到1990年将达769kt,价值45亿美元。日本1979年的主要食品添加剂产量约228kt,主要品种1981年已有459个。自60年代开始,一些化学合成添加剂的毒性,逐渐被人们所认识和重视,因而天然食品添加剂重新受到人们的重视。此外,还不断开发新的高功能品种。

天然食品添加剂是以动植物或微生物代谢产物为原料,经萃取、蒸馏、沉降、干燥、粉碎等物理方法得到的;化学合成食品添加剂是由元素或化合物经化学合成反应而制得的。

各国食品添加剂的类别数差异很大,通常按其在食品中的功能分为六类。①防止食品腐败变质的添加剂,如防腐剂、抗氧化剂、杀菌剂。②改善食品感官性状的添加剂,如鲜味剂、甜味剂、食用色素、发色剂、漂白剂、抗结块剂。③保持和提高食品质量的添加剂,如组织改进剂、面粉面团改质剂、膨松剂、增稠剂、乳化剂、被膜剂、固化剂。④提高食品营养的添加剂,如营养增补剂(包括维生素、氨基酸、无机盐)。⑤便于食品加工制造的添加剂,如消泡剂、净化剂。⑥其他,如胶姆糖基质材料、酸化剂、酶制剂、酿造用添加剂、防虫剂。下述的添加剂是食品添加剂的主要品种:

防腐剂 具有抑制某些微生物繁殖及一定程度的杀菌作用。可有选择地直接添加于酱油、醋、软饮料、果酱、罐头、葡萄酒、焙烤食品、蜜饯等,共约30多种,常用的有苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢醋酸及其钠盐、对羟基苯甲酸酯类、丙酸的钙、钠盐等。山梨酸的毒性最小、无异味,防腐效果好,是防腐剂中耗用量最多的一种,由巴豆醛与乙烯酮经催化反应制得。

抗氧化剂 能防止食品成分氧化变质(如褪色、褐变、维生素破坏等),具有易氧化脱氢基团,通过给予食品以氢原子而阻止氧化连锁反应、或形成络合物、或抑制氧化酶类的活性,而防止、延缓食品氧化。主要用于防止油脂及富脂食品氧化腐败。可添加于食用精制油、速煮面、冷冻或干制鱼贝等,总数约30种,常用的油溶性抗氧化剂有叔丁基羟基茴香醚、二丁基羟基甲苯、没食子酸丙酯、叔丁基对苯二酚、D,L-α -生育酚、愈创树脂,其中合成品都稍带毒性。最近出现的一种大分子抗氧化剂,是平均分子量为3800的二乙烯基-氢醌-苯酚的缩聚物,摄入人体后,不分解,不被吸收,直接排除体外,较安全。天然抗氧化剂发展很快。水溶性抗氧化剂有异抗坏血酸及其钠盐。

鲜味剂 能增强食品的鲜美风味。1909年日本铃木兄弟在池田菊苗1908年发现L-谷氧酸钠之后,用面筋水解法建厂生产这种调味剂。目前,常用的除L-谷氨酸一钠(味精)外,还有5′-肌苷酸钠、5′-乌苷酸钠、5′-核苷酸钠、琥珀酸钠等。5′-核苷酸的钠、钙盐与谷氢酸一钠合用,可增强鲜味10~20倍。

甜味剂 能给食品以甜味。每单位赋甜能力的发热量大于蔗糖相应热值2%者,称为营养甜味剂,如糖类及糖醇类。小于2%者称为非营养甜味剂,如糖精及其钠盐类(1884年瑞士汽巴公司首次生产),二氢查耳酮(新橘皮苷)、甜叶菊苷、甘草甜味剂,以及由天门冬氨酸和苯丙氨酸合成的 N-L-α-天门冬酸-L-苯丙氨酸甲酯(简称天冬甜精)。天冬甜精的甜度高,无苦味,安全性高,已有取代糖精,代替部分砂糖的趋势。

食用色素 能使食品着色的一类添加剂,食品的性质不同,选用色素亦不同。如用于软饮料、糖果时,应选用耐酸性、耐热性、耐光性好的色素。而铁等金属离子易使色素褪色,宜注意防止。作为食用色素,除本身具有鲜艳的色泽外,还必须通过严格的毒理评价以符合国家标准。食用色素总数近60种,包括合成色素和天然色素两类,前者由具有苯环或萘环等有机物合成而得,常用的有苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄等。为增强水溶性酸性色素在油脂中的分散性,并提高其耐热、耐光、耐盐等性能,可用铝盐制成结构复杂的铝色淀。1983年日本的原色素销售量为200t,美国约为2500t,日本的铝色淀约为12t,美国约为 600t。合成色素因有一定毒性,发展受到限制。天然色素发展很快,常用的有叶绿素铜钠盐、姜黄、甜菜红、虫胶色素、红花黄色素等。

发色剂 本身无着色作用的一类化合物,能与食品中的色素蛋白作用,稳定其色调,或使其发生鲜艳色泽,总数约十多种。常用于肉类制品(香肠、火腿等)的发色剂是亚硝酸钠、硝酸钠、硝酸钾。用作蔬菜的发色剂为硫酸亚铁。

漂白剂 能使食品所含的着色物质分解、变成无色物质。可分氧化漂白剂和还原漂白剂两种。前者有过氧化氢、过硫酸铵、过氧化苯甲酰、二氧化氯;后者有亚硫酸氢钠、连二亚硫酸钠(保险粉),用于蜜饯、饼干、罐头食品、葡萄糖、食糖等。硫磺可用于以熏蒸法漂白蜜饯、粉丝、食糖等。漂白剂具有一定的防腐、抗氧化、杀菌作用;但有一定的毒性,还会破坏维生素,应尽量避免使用或少量使用,残留量有严格规定。

抗结块剂 添加于粉末状食品中,以防止其聚集结块,保持其流散性。通常呈极细的颗粒(2~9μm),表面积很大(310~675m2/g),堆积密度达 80~465kg/m3。抗结块剂具有极微小的细孔,能吸附水分,隔离食品颗粒,从而起分散、抗结块作用,用于粉末饮料、食盐、糖粉等。总数约14种,常用的有硅胶、磷酸三钙、无水磷酸氢二钠、硬脂酸的钙及镁盐、碳酸镁等。硅胶的孔隙率极高,可使液态香料、醋、油、维生素及其他营养增补剂变为粉末状。

组织改进剂 能改进食品的外观或触感,具有保水、保湿、粘结、填充、增塑、增容等作用。用于肉类制品保水致嫩、粘结,胶姆糖基质增塑,焙烤食品增容,改善调味酱、涂抹品的流变性能等,总数约20多种。常用的有磷酸氢二钠、磷酸一钙、三磷酸钾(或钠)、六偏磷酸钠、微晶纤维素等。

面粉面团改质剂 能使面粉漂白、易熟,改善焙烤食品面团的性质。包括面粉漂白剂、氧化剂、酵母食料、乳化剂、软化剂等。

膨松剂 能在焙烤食品中产生或促使产生二氧化碳,使食品的组织疏松、柔软。有利用酵母菌的发酵作用产气和利用化学反应产气的两种方法。化学膨松剂通常由碳酸盐、酸性物质和填充剂构成,在接触水分及受热情况下,反应产生二氧化碳气泡,总数约20多种。常用的有碳酸氢钠、酒石酸氢钾、磷酸氢钙,主要用于饼干、面包、糕点等。

增稠剂 能增加食品的粘度,具有稳定乳化和悬浮状态的作用。多用于调味酱、果酱、冰淇淋、罐头食品、糖果、速煮面等,总数近40种。天然增稠剂多数从含多糖类粘质物的植物和海藻类中制取,如淀粉、阿拉伯树胶;从含蛋白质的动植物中制取,如明胶、酪蛋白;从微生物中制取,如汉生胶。合成增稠剂有羧甲基纤维素钠、纤维素乙醇酸的钙及钠盐、甲基纤维素、聚丙烯酸钠等。

乳化剂 能改善乳化体中各构成相之间的表面张力,形成均匀分散体或乳化体。按乳化剂的亲水性和亲油性的强弱,可分为油包水型(使水分散在油中)和水包油型(使油分散在水中)两种(见表面活性剂)。用于糕点、面包、冰淇淋、人造奶油、巧克力、调味酱等,总数近60种。需求量最大的是单甘油酯,它是由脂肪酸或油脂与甘油在加热下经催化反应而得;其次是蔗糖酯。

被膜剂 能被覆于食品表面,主要起保质、保鲜、增添光泽等作用。用于果蔬的品种有植物性蜡、氧化乙烯高级脂肪醇、油酸钠、醋酸乙烯树脂、吗啉脂肪酸盐。用于糖果的有乙酰化单甘油脂、蜂蜡、阿拉伯树胶、硅酸镁、液体石蜡等。

固化剂 能使食品中的胶体凝固,用于使果蔬类食品保持坚硬,或使豆乳凝固成豆腐,总数约10多种。制造冷冻或罐藏果蔬制品时,用氯化钙、乳酸钙、柠檬酸钙、磷酸二氢钙可使果蔬中的果胶形成果胶酸钙凝胶,而保持坚硬性。豆腐用固化剂为硫酸钙(石膏)及葡萄糖酸-δ-内酯, 后者适宜于制造保存期长的包装豆腐。制造葡萄糖酸 -δ-内酯时先以草酸处理葡萄糖酸钙,使其分解,用离子交换树脂脱钙而成为葡萄糖酸溶液,经低温真空干燥后,在浓缩液中,加入葡萄酸-δ-内酯晶体,继续真空浓缩而得。

螯合剂 能与多价金属离子结合,形成可溶性金属络合物,消除食品中易引起有害氧化作用的金属离子,以提高食品的质量和稳定性。如与抗氧化剂共用,可防止油脂氧化,保持维生素稳定,保持乳制品风味,防止食品褪色,使肉类制品中钙-活化凝结酶失活等,总数近30种。常用的有醋酸钙、氯化钙、柠檬酸及其钙、钾、钠盐、乙二胺四乙酸的二钠及二钠钙盐等。

营养增补剂 是人体营养和代谢过程中所必需的物质,主要为维生素、氨基酸和无机盐三类。用于补偿食品加工中损失的营养素及强化天然营养素的含量,提高食品的营养价值。可添加于米、麦、酱油、奶油、奶粉、软饮料、糕点等绝大多数食品,为保持营养素合理平衡,防止过量摄入,应以营养素供给量标准为依据,并在商标上注明含量。营养增补剂总数近 130种。维生素类中常用的有维生素 A1、B1、B2、C类、D类等及其衍生物。常用的氨基酸为八种必需氨基酸及其衍生物,无机盐类中以钙、铁盐为主。

食品加工助剂 因食品加工需要而使用的一类辅助物质,包括溶剂、吸附剂、助滤剂、净化剂等。助剂本身必须符合食品级,最后应从成品中除去,对其残留量也有所规定。常用的溶剂有丙二醇、甘油、丙酮、醋酸乙酯、己烷等,其他如离子交换树脂、活性炭、硅藻土、滑石粉、白陶土、石蜡、硬脂酸及专用于糖果防粘的D-甘露糖醇等。

消泡剂 能防止或消除食品加工过程中产生的有害气泡,使操作顺利。通常使用挥发性小、扩散力强的油状物,或水溶性表面活性剂。使用最广的消泡剂是有机硅树脂,由金属硅与有机氯化物,经催化反应制得有机氯硅烷单体,精馏分离除去副产物,再经水解、缩聚而得。用于味精发酵以及葡萄酒、酱油、糖、乳制品、果酱等制造。

酸化剂 添加在食品中能产生附加氢离子以控制pH并产生酸味。用于改善食品风味、抑制微生物,护色,改良粘度和流变性,能使抗氧剂增效及起螯合作用,总数约20种。常用的有醋酸、柠檬酸、己二酸、乳酸、酒石酸。

胶姆糖基质材料 又称胶基,是一类高分子化合物,经加入其他添加剂后,具有适当的粘弹性,耐咀嚼性、光滑性等,用于制造胶姆糖。如部分二聚的松香酸甘油酯,丁苯橡胶、丁基橡胶、部分氧化的松香酸甲酯,聚乙烯、聚异丁烯、聚醋酸乙烯酯等。

酶制剂 从生物体细胞或组织中提取并经加工后仍具有催化活性的含酶制品,用于改进食品加工和最终食品质量。常用的有各种蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶、果胶酶、纤维素酶等。广泛应用于发酵食品、果蔬、肉类、乳品、葡萄糖、软饮料等的制造(见生物化工产品)。

参考书目

天津轻工业学院食品工业教学研究室编:《食品添加剂》,轻工业出版社,北京,1978。