《中华人民共和国宪法》(卷名:政治学)

Constitution of the People's Republic of China

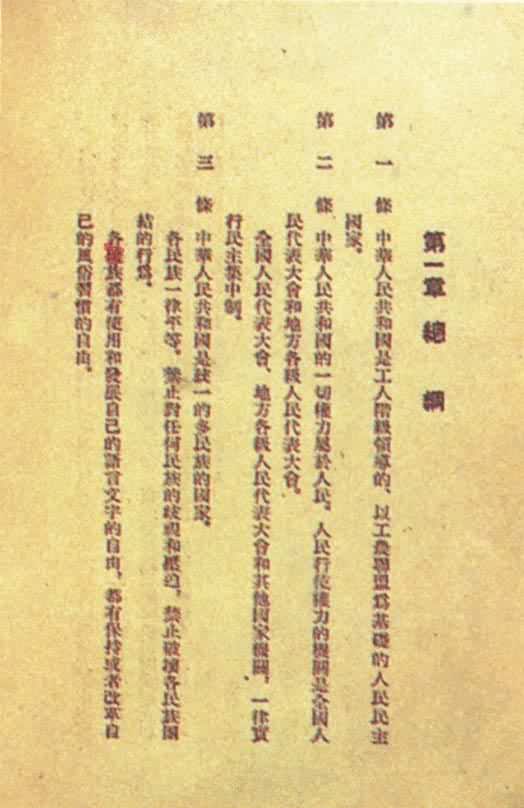

中华人民共和国根本法。是中国政治制度和国家其他重要制度的最高法律依据。中华人民共和国成立后,全国人民代表大会在不同的历史时期先后制定、颁布过4部宪法。第1部宪法于1954年9月20日,由第一届全国人民代表大会第一次会议通过,是一部比较完善的社会主义类型的宪法(见彩图)。

第2部宪法在“文化大革命”期间的1975年 1月17日,由第四届全国人民代表大会第一次会议通过。“文化大革命”结束一年多后,第五届全国人民代表大会第一次会议于1978年3月5日通过了第 3部宪法。第2部和第3部宪法因为历史的原因都很不完善。为了适应客观形势发展的要求,1980年9月10日第五届全国人民代表大会第三次会议接受中国共产党的建议,作出了关于修改宪法和成立宪法修改委员会的决议。1982年 4月28日,全国人民代表大会常务委员会公布了经宪法修改委员会拟定的宪法修改草案,交付全国各族人民讨论。同年12月 4日宪法草案经第五届全国人民代表大会第五次会议通过。1988年 4月12日第七届全国人民代表大会第一次会议又对1982年宪法的两个条文作了修改和补充。这部宪法继承和发展了1954年宪法的基本精神,总结了中国社会主义发展的历史经验,是一部具有中国特色的、适应社会主义现代化建设的安邦治国的根本大法。

第2部宪法在“文化大革命”期间的1975年 1月17日,由第四届全国人民代表大会第一次会议通过。“文化大革命”结束一年多后,第五届全国人民代表大会第一次会议于1978年3月5日通过了第 3部宪法。第2部和第3部宪法因为历史的原因都很不完善。为了适应客观形势发展的要求,1980年9月10日第五届全国人民代表大会第三次会议接受中国共产党的建议,作出了关于修改宪法和成立宪法修改委员会的决议。1982年 4月28日,全国人民代表大会常务委员会公布了经宪法修改委员会拟定的宪法修改草案,交付全国各族人民讨论。同年12月 4日宪法草案经第五届全国人民代表大会第五次会议通过。1988年 4月12日第七届全国人民代表大会第一次会议又对1982年宪法的两个条文作了修改和补充。这部宪法继承和发展了1954年宪法的基本精神,总结了中国社会主义发展的历史经验,是一部具有中国特色的、适应社会主义现代化建设的安邦治国的根本大法。

1982年宪法除序言外,分总纲,公民的基本权利和义务,国家机构,国旗、国徽和首都4章,共138条。宪法总的指导思想是四项基本原则,即坚持社会主义道路,坚持人民民主专政,坚持中国共产党的领导,坚持马克思列宁主义、毛泽东思想。宪法规定国家的根本任务是集中力量进行社会主义现代化建设。宪法规定必须不断完善社会主义的各项制度,这为经济体制改革和政治体制改革提供了宪法依据。宪法还体现了发扬社会主义民主,建设社会主义法制的精神,体现了国家统一、各民族团结的精神。

《中华人民共和国宪法》具有最高的法律效力。宪法实施的监督权属于全国人民代表大会和它的常务委员会,解释权由全国人民代表大会常务委员会行使。宪法的修改必须由全国人民代表大会常务委员会或者 1/5以上的全国人民代表大会代表提议,并由全国人民代表大会以全体代表的 2/3以上的多数通过。全国各族人民、一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织,都必须以宪法为根本的活动准则,负有维护宪法尊严、保证宪法实施的职责。

《中华人民共和国宪法》同中国的政治制度有着紧密的联系,表现在:①宪法从根本法的地位确认了政治制度的基本原则。如宪法规定,中华人民共和国的国家本质是以工人阶级为领导、工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家;国家的一切权力属于人民;中华人民共和国的政权组织形式是民主集中制的人民代表大会制度等。②宪法保障政治制度的稳定和巩固。如宪法关于禁止任何组织或者个人破坏社会主义制度的规定;关于公民在法律面前一律平等,人民依照法律规定,通过各种途径和形式管理国家事务,管理经济和文化事业,管理社会事务,以及对国家机构的组织与活动的规定等,都有利于政治制度的稳固。③宪法为政治制度的改革和改善提供了最高的法律根据。如宪法规定不断完善社会主义的各项制度,发扬社会主义民主,健全社会主义法制;又规定一切国家机关实行精简原则,实行工作责任制,实行工作人员的培训和考核制度,不断提高工作质量和工作效率,反对官僚主义等。④宪法有关内容的修改必然相应地导致政治制度某些环节的变动。如根据1979年第五届全国人民代表大会第二次会议通过的关于修正《中华人民共和国宪法》若干规定的决议,全国的地方各级革命委员会改为地方各级人民政府,县和县以上的地方各级人民代表大会设立了常务委员会作为本级人民代表大会的常设机关。又如根据1982年宪法,恢复了中华人民共和国主席的设置,设立了中华人民共和国中央军事委员会,恢复了乡、民族乡的建置等。