反位效应(卷名:化学)

trans effect

在几何图形有对称中心的金属配合物中,配体有使其反位的另一配体不稳定的效应。例如,二价铂配合物为平面四边构型,两条对角线的每对配体互为反位。

简史 A.韦尔纳在研究了佩罗内反应和耶尔根森反应以后,曾指出在二价铂配合物中,其反位配位体间存在着反位消除作用。1926年И.И.切尼亚耶夫总结了这类反位消除作用的大量事实,提出反位效应原理。

现象 ①佩罗内反应:

②耶尔根森反应:

由①和②两反应可见,在某些配合物内界的取代反应中,取代反应常常发生在反位效应较大的配体的反位位置上。如Cl-的反位效应大于NH3,所以反应①的NH3取代在Cl-的反位,生成顺式配合物;反应②也是如此,但只生成反式配合物。

反位效应不仅在Pt(

)配合物中存在,而且在Ni(

)配合物中存在,而且在Ni( )、Pd(Ⅱ)、Au(Ⅲ)、Rh(Ⅰ)和Ir(Ⅰ)等正方平面形的配合物以及Pt(Ⅳ)、Co(Ⅲ)、Fe(Ⅲ)、Rh(Ⅲ)、Ir(Ⅲ)、Pb(Ⅳ)和Mn(Ⅱ)等八面体形配合物中均存在(罗马数表示金属的氧化数)。由此可见,在几何图形有对称中心的配合物的取代反应中,反位效应是一种较为普遍的现象。配体的反位效应强度与中心原子的性质及其价态、内界和外界配体的种类、溶剂和反应条件等密切相关。Pt(Ⅱ)配合物的配体的反位效应强度序列如下:

)、Pd(Ⅱ)、Au(Ⅲ)、Rh(Ⅰ)和Ir(Ⅰ)等正方平面形的配合物以及Pt(Ⅳ)、Co(Ⅲ)、Fe(Ⅲ)、Rh(Ⅲ)、Ir(Ⅲ)、Pb(Ⅳ)和Mn(Ⅱ)等八面体形配合物中均存在(罗马数表示金属的氧化数)。由此可见,在几何图形有对称中心的配合物的取代反应中,反位效应是一种较为普遍的现象。配体的反位效应强度与中心原子的性质及其价态、内界和外界配体的种类、溶剂和反应条件等密切相关。Pt(Ⅱ)配合物的配体的反位效应强度序列如下: >

>

。Pt(Ⅳ)配合物反位效应的序列与以上序列不同。

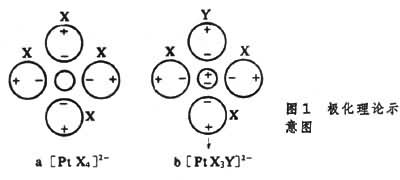

。Pt(Ⅳ)配合物反位效应的序列与以上序列不同。理论 ①极化理论:用极化概念来解释反位效应。图1a表示X(卤素离子)与中心Pt(Ⅱ)互相极化生成诱导偶极,但四个X是对称的,故中心原子的诱导偶极为零。若引入强的负配体Y,Y的极化率大于X,则中心原子偶极矩不能抵消,使反位配体X和中心原子间的键减弱,加有箭头的卤素离子X就不稳定(图1b)。

②π键理论:反位效应还可用π键(见共价键)概念来解释。例如在以下反应式中(A为负离子):

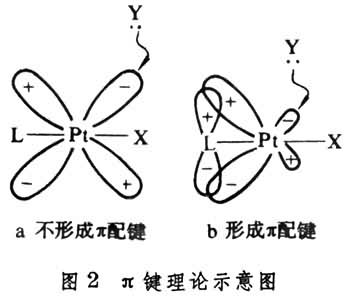

若配体L不与Pt(Ⅱ)形成π配键,则取代基Y不易取代L反位的X(图2a);若 L的配位原子的Pz空轨接受Pt(Ⅱ)的dxz电子而形成π配键,如CN-、CO中的碳原子,则dxz的电子云远离X而向L伸展,则亲核配体Y容易取代X(图2b )。在上述反应中,π配键的形成有利于一个中间活性配合物的形成,这个中间配合物是一个扭曲的三角双锥体,例如反-[PtA2LX]→反-[PtA2LY]反应的中间态活性配合物(图3)。L匉Pt表示形成的π配键,PtLXY同在xz平面上。但中心金属离子要求 d电子处于配体最小电子密度的区域中,即在Pt-X及Pt-Y方向减少电子密度,使其原来反-[PtA2LX]活性增加,形成反-[PtA2LY]。

若配体L不与Pt(Ⅱ)形成π配键,则取代基Y不易取代L反位的X(图2a);若 L的配位原子的Pz空轨接受Pt(Ⅱ)的dxz电子而形成π配键,如CN-、CO中的碳原子,则dxz的电子云远离X而向L伸展,则亲核配体Y容易取代X(图2b )。在上述反应中,π配键的形成有利于一个中间活性配合物的形成,这个中间配合物是一个扭曲的三角双锥体,例如反-[PtA2LX]→反-[PtA2LY]反应的中间态活性配合物(图3)。L匉Pt表示形成的π配键,PtLXY同在xz平面上。但中心金属离子要求 d电子处于配体最小电子密度的区域中,即在Pt-X及Pt-Y方向减少电子密度,使其原来反-[PtA2LX]活性增加,形成反-[PtA2LY]。

反位效应理论尚有动力静电论、离解论及分子轨道论等,但都不如极化理论直观,也不如π 键理论有说服力。

应用 反位效应原理可作为合成金属配合物的指导原则。Α.Д.格尔曼用该原理合成了

的三种几何异构体。И.И.切尼亚耶夫用该原理合成了五种[Pt(NH3)2Cl2(NO2)2]异构体。H.C.库尔纳科夫将此原理用于鉴别[PtA2X2]型配合物的顺反异构体。

的三种几何异构体。И.И.切尼亚耶夫用该原理合成了五种[Pt(NH3)2Cl2(NO2)2]异构体。H.C.库尔纳科夫将此原理用于鉴别[PtA2X2]型配合物的顺反异构体。参考书目

J.E.Huheey, Inorganic Chemistry, Principles of Structure and Reactivity, 3rd ed., Harper & International Science, Cambridge, 1983.