察合台文(卷名:民族)

Chagatay script

阿拉伯字母系统的音素文字。约从中世纪到20世纪20年代,拼写中国维吾尔语及国外中亚地区的乌兹别克语等东突厥古典文学语言,并且曾经流行于莫卧儿王国和埃及。

察合台一词源于以元太祖成吉思汗的次子的名字命名的察合台汗国(在天山南北路及阿姆河以东地区建立的封地政权)。始用于重建其汗国的察合台后裔都哇汗时期(1274~1306)。语文学上指:①察合台汗国的突厥人及突厥化的蒙古人所使用的语言;②在帖木儿(帖木儿帝国的创立者,1336~1405)统治的国家得到发展并在相当程度上作为察合台汗国交际语基础的突厥文学语言。察合台文即察合台语的书面形式。

对定义的不同看法 对察合台语的定义,学者们尚无一致的看法,还是个不明确的术语。15~18世纪的著作家,先后称其为“突厥语”或“突厥文”、“察合台语”、 “混有阿拉伯-波斯语成分的帖木儿时代的书面语”、“纳沃伊的语言”等。19~20世纪的学者们认为:①察合台语不仅是12~19世纪伊斯兰突厥铭文中的语言,而且是当时活的中亚诸方言。②是回鹘文以后的中亚文物上的语言,回鹘文学语言是察合台语的基础。③20世纪30~60年代,有的学者开始用“老乌孜别克语”一词代替察合台语,并把它扩展到察合台语以前的中亚突厥书面语发展的各个时期。

一般来说,8~9世纪的回鹘语延续到黑汗王朝(10世纪下半叶至13世纪初,以葛逻禄为主会同西迁的一部分回鹘建立起的突厥系部族中第一个接受伊斯兰教的地方政权)被称作哈喀尼耶语(喀什噶尔语)。在13世纪以前,它是所有使用突厥语族语言的民族的共同语。13世纪以后,分化为3支,其中一支是在回鹘-葛逻禄等语言基础上吸收西突厥语某些成分发展起来的突厥语的东支(维吾尔、乌孜别克等语言),在帖木儿时期,被称作察合台语。到了15~16世纪,乌兹别克诗人H.M.A.纳沃伊及其弟子所创作的文学作品发展到鼎盛时期,直到19世纪末,是维吾尔、哈萨克、柯尔克孜、乌孜别克、塔塔尔等民族的共同书面语。

文字结构的特点 察合台文使用28~32个字母(其中呇im、 p、gaf、▋e4个字母来自波斯文字母表)。有11个字母主要用于拼写阿拉伯-波斯语源的词语。 因此,辅音中表示s音的有3个(θ、sin、sat);表示z音的有4个(zāl、ze、zat、徖zγi);表示t音的有2个(t、itqi);表示p音的有2个(p、f)。用n、k两个字母的合体形式标写嬜(即sγr nun)音。 k、ɡ二音虽分别使用两个字母,但有时只用一个k字母标写。扵、掵两个字母混用,而多用扵字母表示掵音。词末的b字母多读作p音。元音中lif在词头、词中、词末表示ɑ、ε、е(有时仅在词头表示i、u)音;lìf与 vaw的合体形式在词头表示o、═、u、y音;vaw除表示辅音w外,在词中及词末还表示o、═、u、y音;lif与 yā的合体形式,在词头表示ì、e(有时表示ε)音;yā 在词中及词末表示i、e(有时表示ε)音;嶈ayin在词头表示元音 ε、ì(有时表示u、a)音,还可以表示辅音h音,在词中及词末则表示ε、i(有时表示ɑ)音;he在词中及词末表示ε、ɑ音。除基本字母外并使用阿拉伯文的辅助符号,其中使用较广的有5个:“mdd”(用于lif之上,表示长ɑ), “t┎did”(表示辅音重复),“zer”(表示e、 i音),“zwr”(表示ε、ɑ音),“p┎”(表示o、═、u、y音)。

察合台文在表达音节结构上有其特点:①纯属阿拉伯-波斯语源的词,其音节构成依阿拉伯-波斯文正字法拼写。 ②阿拉伯-波斯语的词语所连接的维吾尔语后缀以及维吾尔语固有的词语,其音节构成依维吾尔语正字法拼写。③有一部分维吾尔语固有的词语,受阿拉伯-波斯文正字法及回鹘文书写传统影响,其音节仅由辅音构成。④语音和谐在文字上只反映在圆唇元音及某些辅音的一部分和谐上。⑤词首、词中、词末音节里的ɑ、ε音,不因重音后移及元音的作用而出现音变现象。⑥某些古语词收尾的b、d、q、k音仍保留其字母的原形。一些名词词尾保留γ音,词首保留s音。词干与后缀不连写,正字法遵循形态学原则。字母依据在词中的位置,分词首、词中、词末、独用等形式。行款自右至左横写。有的字母因书法上的需要有多种写法(多见于石印和手写本)。有的字母有草书形式。 分活字版印刷体及手写体。 书法上字体分“纳斯塔里克”体、“纳斯赫”体、“苏勒斯”体。手写本中几乎不使用标点符号。

察合台文的历史作用 现代维吾尔语文是察合台语文的延续(见维吾尔语、维吾尔文),同察合台语文有密切的关系。12~20世纪的文学遗产(包括纳沃伊的作品)从维吾尔族文学家阿合买提·尤格纳克(约12~13世纪)、阿塔依(生活在15世纪)、赛卡克(14世纪末至15世纪初)、路特费(生活在15世纪)到毛拉·比拉勒(1823~1899)等作家的作品,均用察合台语文写成,在维吾尔语言及文学史上占据重要地位。

察合台文具有早期书面语传统的文学语言的超方言性。用它写作和翻译的作品,如纳沃伊的《五诗集》、乌兹别克诗人穆罕默德·萨利赫著《昔班尼纪事》、帖木儿后裔萨希尔·乌德·丁·穆罕默德即莫卧儿帝国的建立者巴布尔著《巴布尔回忆录》、术赤后裔阿布勒·阿兹·巴哈杜尔著《突厥世系》,以及波斯史学家沙拉法德·丁·阿里·雅兹地著《帖木儿武功录》、波斯诗人萨迪著《果园》和《蔷薇园》的察合台文译本等,历史上,在从小亚细亚直到阿尔泰、印度的使用突厥语族语言的民族中广为流传。有的学者认为,15~16世纪的察合台文作品已显露出方言的分化。

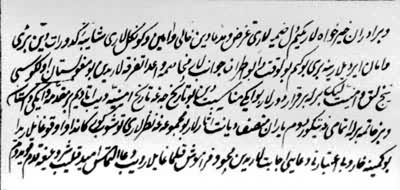

察合台语文的一个主要特点在于保留了12世纪以前的回鹘书面语的传统,并渗入了相当一部分阿拉伯-波斯语源的词语。其文学作品在风格上颇受波斯文学的影响。20世纪20年代以后,中国新疆及国外中亚各使用突厥语族语言的民族的现代文学语言得到发展,于是察合台语文的作品属古典文学范畴。其大量文献(包括文史哲、宗教、政法、医药、天文、地理等)除较晚时期的铅印本外,多用阿拉伯字母的各种手写体书写,尤以“纳斯塔里克”体(正字体)传抄本(包括石印)为多。

参考书目

János Eckmann, Chɑɡɑtɑy Mɑnuɑl, Indiana university Publications,1966.

热合木吐拉·加里:“论察合台语”,《突厥语研究》((维吾尔文版),民族出版社,北京,1983。