举力面理论(卷名:力学)

lifting surface theory

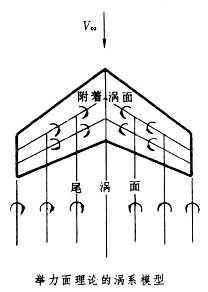

用一个附着涡面和尾涡面(即自由涡面)来代替机翼作用的一种理论。主要用于计算机翼的空气动力特性。它是在举力线理论基础上发展起来的。 对于小展弦比、大后掠角的机翼,举力线理论不适用,即不能用一条附着涡线和尾涡面来代替机翼的作用,而应该用一个附着涡面和尾涡面。通常用一些附着涡线近似地代替这个附着涡面。图中画出由速度为V∞的均匀来流、附着涡面和尾涡面构成的理论模型。根据举力面理论可以算出沿翼展的举力分布、机翼上的总举力以及诱导阻力(即由尾涡引起的阻力)等机翼的气动特性。不论举力线理论还是举力面理论,都假定机翼近似位于顺来流的平面内,从而附着涡面(或涡线)和尾涡面都位于同一平面内,尾涡都由后缘拖出,所以这些理论只适用于小攻角(机翼与来流夹角小)的情形。这些理论算出的举力与攻角成正比,有时把它们称为线性理论。当攻角较大或展弦比很小时,涡系就不一定在同一平面内,自由涡不只是从后缘顺流拖出,而且还从前缘、侧缘和翼面上拖出。对于这种情形,可以进一步推广举力面理论,并求出举力和攻角之间的非线性关系。这种推广了的理论称为非线性理论,不属于通常所说的举力面理论。

参考书目

H.Schlichting and E.Truckenbrodt,Aerodynamics of theAirplane,McGraw-Hill,New York,1979.