明十三陵(卷名:建筑 园林 城市规划)

Ming Tombs

明成祖朱棣的长陵、仁宗的献陵、宣宗的景陵、英宗的裕陵、宪宗的茂陵、孝宗的泰陵、武宗的康陵、世宗的永陵、穆宗的昭陵、神宗的定陵、光宗的庆陵、熹宗的德陵、思宗的思陵等十三个皇帝的陵墓。位于北京市昌平县天寿山下。始建于永乐七年(1409),迄于清初,是一个规划完整、布局主从分明的大陵墓群。1961年定为全国重点文物保护单位。

布局 陵区群山环绕,南面开口处建正门──大红门,四周因山为墙,形成封闭的陵区。又在山口、水口处建关城和水门。在山谷中遍植松柏。大红门外建石牌坊,门内至长陵有长六公里余的神道,作为全陵主干道。神道前段设长陵碑亭,亭北夹道设十八对用整石雕成的巨大的石象生。神道后段分若干支线,通往其他各陵。长陵为十三陵主陵,其他十二陵在长陵两侧,随山势向东南、西南布置,各倚一小山峰。经过200余年经营,陵区逐渐形成以长陵为中心的环抱之势,突出了长陵的中心地位。长陵外其他各陵不另立神道,只在陵前建本陵碑亭,殿宇、宝顶也都小于长陵。各陵的神宫监、祠祭署、神马房等附属建筑都分建在各陵附近。护陵的卫所设在昌平县城内。陵区在选址和总体规划上都是非常成功的。

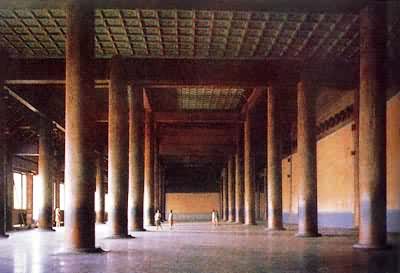

形制 十三陵的各陵形制相近,而以长陵为最大。长陵为三进矩形庭院,后倚宝城。外门为开三门洞的砖石门,门内第一进院正中为面阔五间单檐歇山顶的祾恩门。门内即祾恩殿(见彩图),面阔九间,重檐庑殿顶,有三层白石栏杆环绕。内有三十二根直径1米以上的本色楠木巨柱,雄壮雅洁,为国内仅见。殿后经内红门入最后进院,北端的明楼,是建在方形城墩上的重檐歇山顶碑亭。它的前面有牌坊和石五供。宝顶是直径近31米的坟山,外有宝城环绕,下为玄宫(即墓室)。十三陵中16世纪建造的神宗万历帝的定陵墓室已发掘,由石砌筒壳构成,有前殿、中殿、后殿和左右配殿。

特点 汉代、唐代各帝陵相距较远,不形成统一陵区。宋代、清代各陵虽集中于一个或两个地区,但为地域所限,多并列而主从不明。只有明十三陵,集中于一封闭山谷盆地,沿山麓环形布置,拱卫主陵(长陵)。神道的选线和道上的设置又加强了主陵的中心地位。在中国现存古代陵墓群中,十三陵是整体性最强、最善于利用地形的。从而,可以了解到明代大建筑群的规划设计水平。

长陵祾恩殿为现存最古最大的明代殿堂之一,是研究明代官式建筑的重要实例。

参考书目

刘敦桢:明长陵,《刘敦桢文集》(一),中国建筑 工业出版社,北京,1982。