大伦敦规划(卷名:建筑 园林 城市规划)

planning of Greater London

1942~1944年由P.艾伯克龙比主持制订的大伦敦地区的规划方案,是第二次世界大战后指导伦敦地区城市发展的重要文件。规划区面积为6731平方公里,内有各级地方行政机构共143个。规划区内的人口为650万(1938)。

思想来源 大伦敦规划汲取了E.霍华德和P.格迪斯等人的关于以城市周围地域作为城市规划考虑范围的思想,体现了格迪斯提出的城镇群(见城镇集聚区)的概念。艾伯克龙比还接受了《巴罗报告》的研究成果。1937年,英国政府为研究解决伦敦人口过于密集问题而成立了以巴罗为首的专门委员会──巴罗委员会。这个委员会提出的《巴罗报告》(1940年发表)指出伦敦地区工业与人口的不断聚集,是由于具有活力的工业所起的吸引作用;认为在当时条件下,集中的弊端远远大于有利因素,提出了疏散伦敦中心地区工业和人口的建议。

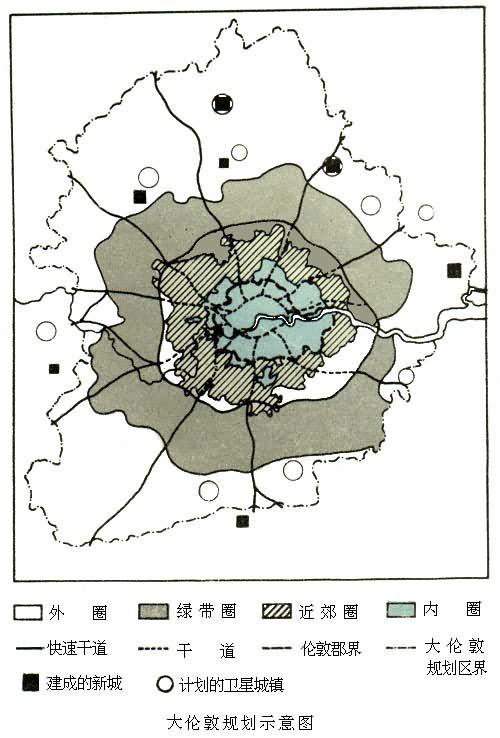

规划内容 规划方案在半径约48公里的范围内,由内向外划分为四层地域圈:内圈、近郊圈、绿带圈、外圈。内圈是控制工业、改造旧街坊、降低人口密度、恢复功能的地区;近郊圈作为建设良好的居住区和健全地方自治团体的地区;绿带圈的宽度约16公里,以农田和游憩地带为主,严格控制建设,作为制止城市向外扩展的屏障;外圈计划建设8个具有工作场所和居住区的新城(见新城建设运动),从中心地区疏散40万人到新城去(每个新城平均容纳5万人),另外还计划疏散60万人到外圈地区现有小城镇去。艾伯克龙比在制订规划过程中遵循格迪斯的方法:从调查研究入手,分析所要解决的主要问题,提出对策和方案。

作用 大伦敦规划体现了20世纪初期以来西方国家城市规划的一些主要理论观点。规划中对所要解决的问题的分析和处理具有清晰的条理性。从实践看,这一规划对控制伦敦市区的不断扩展和改善环境起了一定作用。但新城建设投资较大,对疏散人口的作用不够显著;新城人口大部分来自外地,在某些方面反而增加了对伦敦的压力。规划对60年代以后第三产业的发展估计不足。总的说来,大伦敦规划的指导思想、布局模式以至规划方法,对40~50年代以后各国的大城市规划有深刻的影响。

新的规划 60年代中期开始编制的新的大伦敦发展规划,试图改变1944年大伦敦规划中的同心圆式布局模式,让城市沿着三条主要快速交通干线向外扩展,形成三条长廊地带;在长廊终端的南安普顿-朴茨茅斯、纽勃雷和勃莱古雷分别建设三座具有“反磁力吸引中心”作用的城市,以期在更大的地域范围内解决伦敦及其周围地区经济、人口和城市的合理均衡发展问题。