胡适(1891~1962)(卷名:中国文学)

现代诗人、文史学家、“五四”文学革命的倡导者。初名嗣糜,学名洪骍,字适之。安徽绩溪人。1891年12月17日生于上海一个官僚地主兼商人的家庭。其父为清末地方官吏,其母系农村妇女。

现代诗人、文史学家、“五四”文学革命的倡导者。初名嗣糜,学名洪骍,字适之。安徽绩溪人。1891年12月17日生于上海一个官僚地主兼商人的家庭。其父为清末地方官吏,其母系农村妇女。1895年春,胡适在家乡由族人开设的学堂就读,习四书五经。9岁起,阅读《水浒传》、《三国志演义》、《红楼梦》、《儒林外史》、《聊斋志异》等小说。思想上则深受其父服膺的程朱理学的影响。

1904年春去上海,先后在梅溪学堂、澄衷学堂、中国公学、中国新公学就读,学习了英语和西方自然科学,接触了严复译英国赫胥黎的《天演论》,梁启超《新民说》诸文也给了他很大启发。他在中国公学求学时,曾参加以“对于社会,竞与改良;对于个人,争自濯磨”为目的的竞业学会,并一度任白话文会刊《竞业旬报》主编,在该刊发表过一些白话文字。这一时期,他对旧体诗发生浓厚兴趣,因而放弃自然科学,走上文学、史学的路。

1910年往北京考取庚子赔款第 2期官费生赴美留学,在康奈尔大学先读农科,后改读文科,习政治、经济,兼治文学、哲学。1914年获文学士学位后,又去哥伦比亚大学攻读哲学,就学于哲学家杜威,深受其实用主义哲学的影响。胡适后来忆述:“我的思想受两个人的影响最大:一个是赫胥黎,一个是杜威先生。赫胥黎教我怎样怀疑,教我不信任一切没有充分证据的东西。杜威先生教我怎样思想,教我处处顾到当前的问题,教我把一切学说理想都看作待证的假设,教我处处顾到思想的结果。”(《介绍我自己的思想》)

1917年以论文《先秦名学史》获哥伦比亚大学哲学博士学位。同年夏回国,任北京大学哲学教授,后又任英文系主任、文学院院长等职。同年,与江冬秀结婚。其时,蔡元培任北京大学校长,他锐意改革,延聘了一批从日本、欧美留学回来的新派知识分子任教。他们以陈独秀主编的《新青年》月刊为阵地,宣传民主、科学,倡导反封建的新文化运动和文学革命运动。胡适是这些运动的积极参加者。

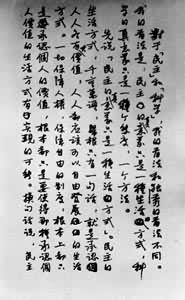

1917年 2月,他尚在美国时,即在《新青年》上发表了他回国前写成的《文学改良刍议》一文,提出文学改良八事:“一曰,须言之有物。二曰,不摹仿古人。三曰,须讲求文法。四曰,不作无病之呻吟。五曰,务去滥调套语。六曰,不用典。七曰,不讲对仗。八曰,不避俗字俗语。”稍后,在《历史的文学观念论》中又提出:“一时代有一时代之文学”,“古人已造古人之文学,今人当造今人之文学。”1918年在《建设的文学革命论》中复把所谓“八不主义”总为四条:“一、要有话说,方才说话”;“二、有什么话,说什么话;话怎么说,就怎么说”;“三、要说我自己的话,别说别人的话”;“四、是什么时代的人,说什么时代的话”。他强调,他的“建设新文学论”的唯一宗旨,“只有十个大字:‘国语的文学,文学的国语。’”他认为,“死文字决不能产生活文学”,“中国若想有活文学,必须用白话,必须用国语,必须做国语的文学。”这些言论,反复强调以白话代替文言作为正式的文学语言的主旨,为以新文学取代旧文学打开了缺口;对于开展文学革命和创建新文学,都起了重要的倡导和推动作用,也是他在现代文学史上的主要贡献。

在“五四”文学革命前后,胡适还陆续发表《论短篇小说》、《文学进化观念与戏剧改良》、《谈新诗》等文。从创作理论的角度阐述新旧文学的区别,提倡新文学创作;翻译法国都德、莫泊桑、挪威易卜生等名家的部分作品,为新文学提供借鉴;又率先从事白话文学的创作。早在1917年 2月出版的《新青年》上就发表了他的几首白话诗,成为现代文学史上的第一批新诗。这些作品,虽然还留有旧诗的若干痕迹,但采用自然音节和自由句式,开始打破传统的诗歌格律,内容也表达了民主主义、人道主义的思想情绪。正如他把它们结集时取名《尝试集》所表明的,他为新诗创作作了积极有益的“尝试”。胡适又于1918年发表自称为“游戏的喜剧”的《终身大事》。剧作带有易卜生的明显影响;尽管反封建的主题思想相当软弱,却以其触及觉醒中的青年普遍关心的婚姻恋爱自主、妇女解放等社会课题,曾经激起过强烈反响。所有这些,使胡适成为“五四”文学革命和初期新文学运动中的重要代表人物。

与此同时,他还致力于白话文学史的研究和章回小说的考证工作。著有《白话文学史(上)》一书。1920年起陆续写成的关于《水浒传》、《红楼梦》、《西游记》、《三国志演义》等书的考证文字,结集为《中国章回小说考证》出版。他将所考证的小说分为两类,一类以《水浒传》为代表,称为历史小说,着重研究其历史演变过程;一类以《红楼梦》为代表,称为创作小说,着重考证其作者的身世、经历。1921至1933年间,共作5篇考证《红楼梦》的文章,否定了索隐派的旧红学,创立“自传说”,开始了后来被称为“新红学”的学派。

胡适这一时期的文学主张、 创作实践、 研究工作,在“五四”新文化运动中具有较大影响。为此,他和陈独秀、钱玄同等曾一度成为封建复古主义者攻击的对象。但他的偏重语言、形式改革,强调点滴演进的看法,他的“大胆假设,小心求证”的研究方法,明显带有改良主义、庸俗进化论和唯心论、实用主义的色彩。

随着马克思主义在中国的传播和中国新民主主义革命的发展,胡适越来越明显地暴露了他的反对马克思主义的立场和观点。1918年他曾参加《新青年》的编辑工作,但在1919年接编《每周评论》后,却发表《多研究些问题,少谈些“主义”》一文,宣扬杜威的点滴改良的实用主义思想,反对马克思主义的社会革命主张。1919年秋,杜威来华讲学,胡适为翻译人之一。1920、1921年间,他进一步指责《新青年》对苏维埃俄国的介绍。在受到李大钊、陈独秀的批评和抵制后,脱离《新青年》阵营。

1922年胡适另办《努力周报》,发表大量时事述评,提倡所谓“好人政府”,后又附出《读书杂志》,支持《国学季刊》,鼓吹“整理国故”,并在1925年五卅运动中宣扬“读书救国”,要求青年“独坐在图书馆里”,“救出你自己”,终于从新文化运动的统一战线中分化出去。

1927年国民党政权建立后,胡适虽曾因编集1929年《新月》月刊讨论人权问题的文章为《人权论集》出版,一度引起国民党政府的不满,但他随即在1930年 4月作《我们走那条路》一文,声言中国应打倒的“五个大仇敌”是:贫穷、疾病、愚昧、贪污和扰乱,全然否认帝国主义对中国的侵略和封建势力在中国的存在。1933年初,曾参加宋庆龄、蔡元培主持的中国民权保障同盟,任北平分盟主席,但旋即因撰文强调维护政府权力,指责民权保障同盟,被同盟除名。此后,在他参加主办的《独立评论》上,一再发表支持国民党政权的文字,走上了政治上依附国民党的道路。

抗日战争期间,胡适曾任国民党政府驻美大使。抗日战争胜利后,任北京大学校长。在当时日益高涨的民主运动中,成为进步青年学生的对立面。1946年参加国民党政府召开的所谓“国民大会”,并担任“大会主席”,完全站在和全国人民相敌对的地位。

30年代至40年代,胡适的主要学术活动,是继续从事中国思想史的研究工作,早在1919年即出版《中国哲学史大纲》(卷上)一书。继1927年出版《戴东原的哲学》一书后,1930年辑成《神会和尚遗集》、写成《菏泽大师神会传》,先后发表,作为他研究中国禅宗史的成果。1931年发表《淮南王书》,是他研究道家哲学的成果。1934年发表《说儒》,自认为是研究儒家的重要著作。抗日战争时期在美国期间,曾在哈佛大学讲授中国思想史课程。40年代后半期任职北大校长期间,还曾致力于《水经注》的研究工作。有关手稿,1979年在国内发表。

中华人民共和国成立前夕,胡适离开大陆去美国。1954、1955年间,国内学术界从文学、史学、哲学、教育学诸方面,对胡适的资产阶级唯心论思想,以及他的反共政治立场,进行了批判。1957年,他出任台湾当局驻联合国“代表”。1958年,返台湾任“中央研究院院长”。1962年2月24日病逝台湾。

胡适主要著作,除已提及者外,尚有《胡适文存》(1921)、《胡适文存二集》(1924)、《胡适文存三集》(1930)、《胡适论学近著》(1935)、《藏晖室劄记》(1939)等。胡适逝世后,又有《胡适手稿》、《胡适选集》、《胡适口述自传》等书,在台湾出版。