第二次世界大战(卷名:军事)

Second World War

1939~1945年,中、苏、美、英等同盟国反对德、意、日等轴心国侵略的全球性反法西斯战争。第一次世界大战结束后,帝国主义时代所固有的各种基本矛盾一个也未解决,而又增加了资本主义与社会主义的矛盾、战胜国与战败国的矛盾以及帝国主义战胜国之间的矛盾。随着帝国主义国家间经济、政治和军事发展不平衡的加剧,军事实力发展较快的德、意、日三国要求重新划分世界势力范围,使帝国主义国家之间的矛盾再次尖锐起来。而1929~1933年的世界经济危机,又使这一矛盾进一步加剧。为摆脱危机而走上军国主义道路的德、意、日三国相继发动了局部侵略战争,最后终于导致了第二次世界大战的爆发。

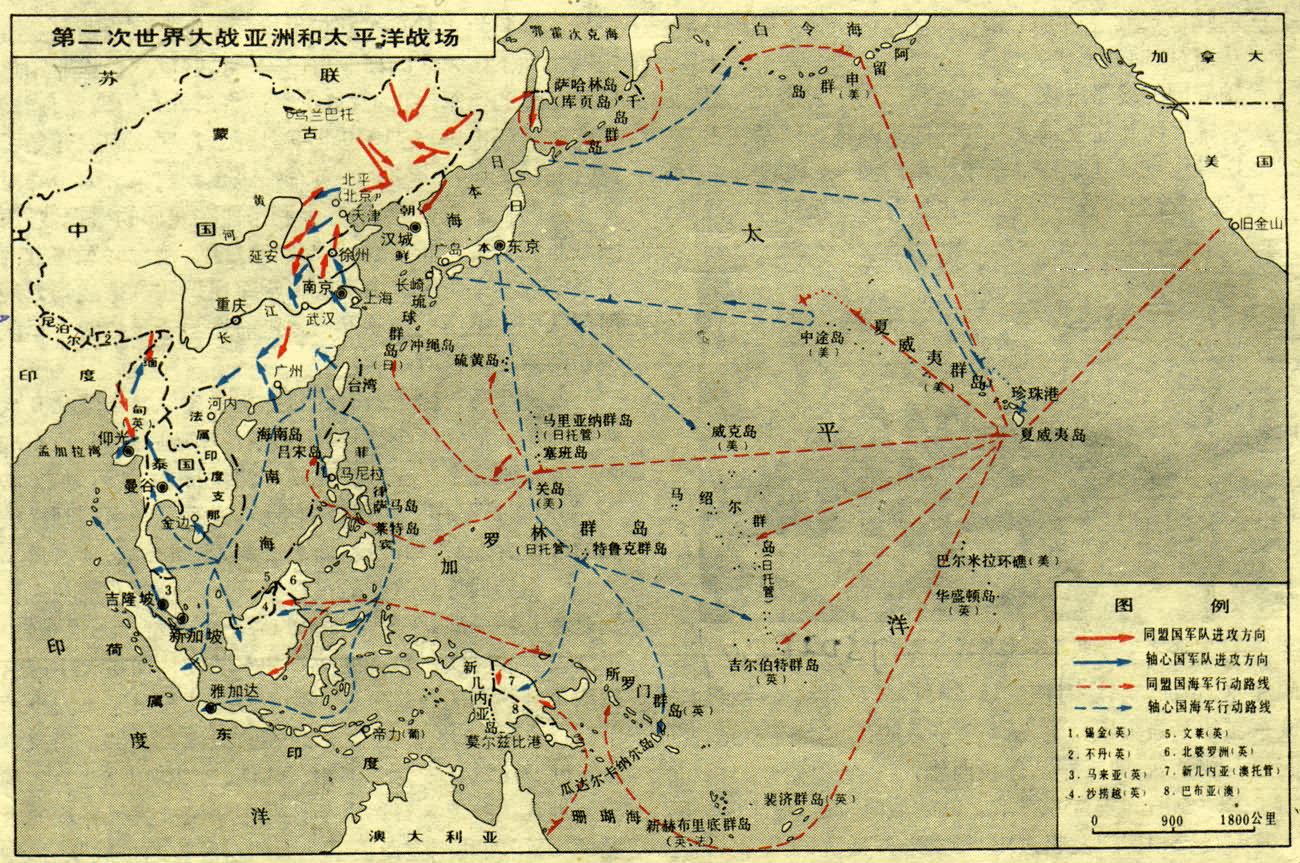

战争的序幕 首先揭开这次战争序幕的是日本帝国主义。1931年9月18日,盘踞在中国沈阳地区的日本关东军向当地中国驻军发起进攻。由于国民党政府奉行不抵抗政策,中国驻军不战而退。短短4个月的时间,东北全境沦陷。但是,当地人民在中国共产党领导下,纷纷组织抗日武装,国民党政府东北军部分爱国军队也组成许多大小不等的战斗单位,统称“抗日义勇军”(见东北抗日义勇军,坚持游击战争,不断打击日军。1933年1月,日军开始向华北进犯。至1935年底,日军控制了河北、热河、察哈尔和绥远等省的广大地区。1937年7月7日,日军又向驻守北平西南郊卢沟桥的中国军队发起进攻,遭到猛烈抵抗(见卢沟桥抗战)。中国人民从此全面开展了历时 8年之久的抗日民族解放战争。对非洲大陆凯觎已久的意大利于1935年10月悍然向阿比西尼亚(今埃塞俄比亚)发起进攻,次年5月占领阿首都亚的斯亚贝巴,阿皇流亡伦敦,但阿人民一直坚持抗意斗争(见埃塞俄比亚抗意战争)。1939年4月,意大利又入侵阿尔巴尼亚,并留驻了军队。德国走上侵略扩张的道路是从1936年 3月进军莱茵非军事区开始的。7月,德国伙同意大利武装干涉西班牙。1938年3月,德国兵不血刃占领奥地利。9月,德国吞并捷克斯洛伐克的苏台德区。次年3月,占领整个捷克斯洛伐克。重新瓜分世界的共同野心,促使德、意、日相互勾结在一起。1936年11月25日,德、日签订《反共产国际协定》。1年后,意大利加入这一协定,“柏林—罗马—东京轴心”形成。

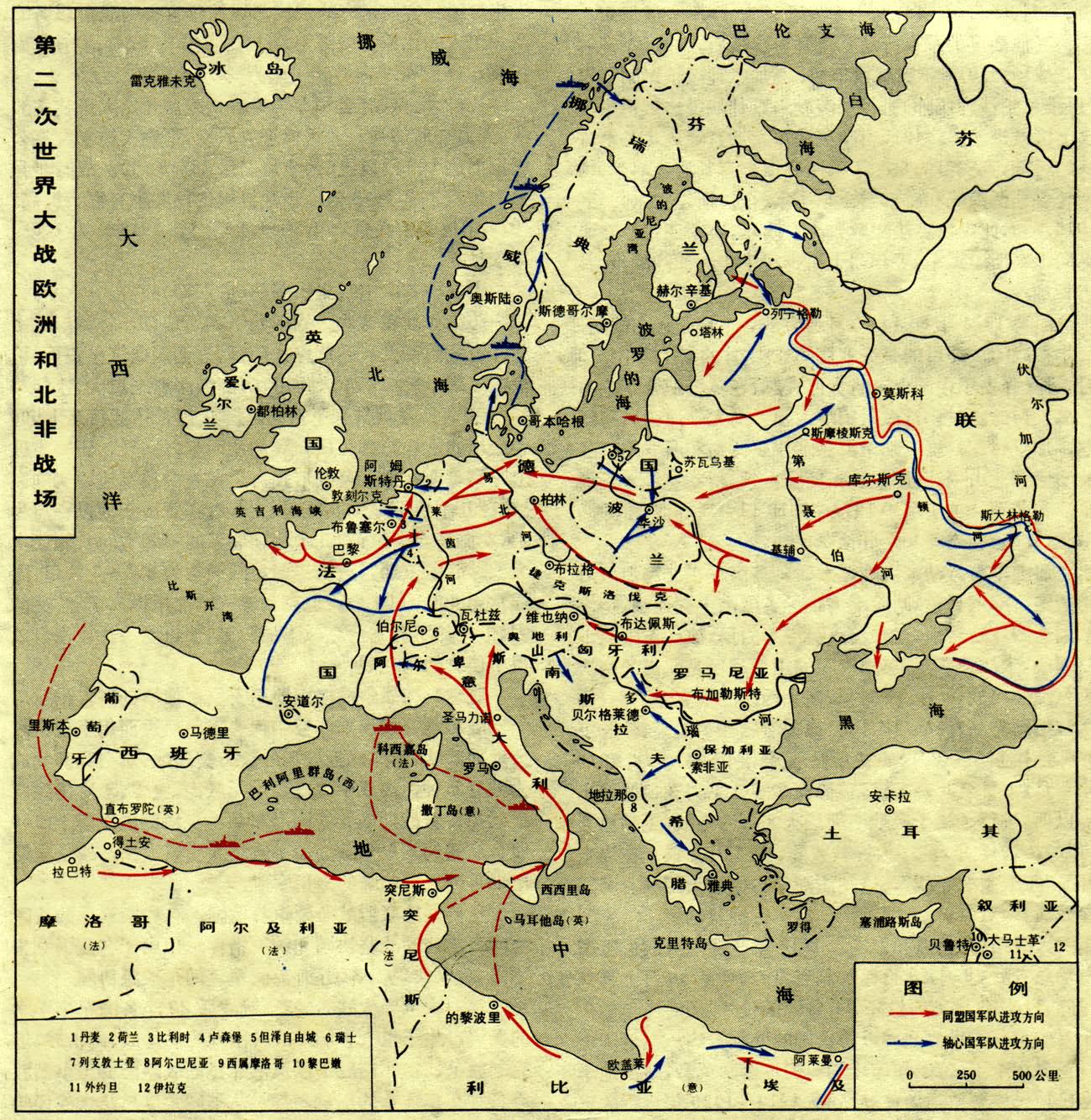

轴心国的战略进攻 欧洲战场 为了解除进攻法、英的后顾之忧并建立进攻苏联的前进基地,德军在占领捷克斯洛伐克后立即将侵略矛头指向波兰。1939年9月1日,德军首先向波兰发起“闪击战”,第二次世界大战从此爆发。3日,英、法对德宣战。17日,苏军进兵波兰东部。波军在德军强大压力下,经1个多月的抵抗,终于失败。德国侵占波兰后,即将军队调往西线,准备进攻西欧。德军为了保障侧后的安全并夺取北欧的战略资源,于1940年4月向丹麦和挪威发起进攻。丹麦未作抵抗,当即宣布投降。挪威进行了历时两个月的激烈抵抗,但因动员迟缓、兵力不足而投降。5月10日,德军向荷兰、比利时、卢森堡和法国大举进攻,迅速占领荷、比、卢三国。迂回马奇诺防线进入法境的德军直扑英吉利海峡。被逼至敦刻尔克周围的英法联军,经9昼夜苦战,终于由海上撤至英伦三岛。不久,德军突破魏刚防线进入法国腹地。6月10日,意大利对英、法宣战,意军越过阿尔卑斯山进入法国南部。意大利的出兵使法国的处境更加困难。22日和24日,法国贝当政府先后向德、意递交投降书。但是,法国国防和陆军部副部长C.戴高乐于法国投降前夕到达伦敦,组织“自由法国运动”,领导抗德斗争。8月,德国空军开始攻击英国,遭到猛烈抵抗。由于德国空军未能夺得制空权,海军无力保证登陆成功,而陆军登陆部队又迟迟不能组成,德国于10月决定推迟入侵英国的计划。德、意、日三国为了加强相互勾结,于9月27日在柏林签订军事同盟条约。此后,德国又诱逼罗马尼亚、匈牙利和保加利亚加入三国军事同盟,并武装占领了南斯拉夫和希腊。德军在西线得手后,即准备进攻苏联。1941年6月22日,德军兵分3路向苏联发起突然进攻,当日突破苏军第1道防线。9月中旬,德军北路包围列宁格勒,中路进抵斯摩棱斯克,南路占领基辅,苏联西部大片国土沦陷。9月底,德军开始进攻莫斯科。苏军以积极防御疲惫和消耗德军后,于12月初转入反攻,初步隐定局势,粉碎德军的“闪击战”计划。

非洲战场 意大利侵占阿比西尼亚后,又于1940年7~8月向英属索马里、肯尼亚和苏丹发起进攻,占领据点多处。1941年1月英军发起反攻,4月在阿比西尼亚游击队协助下占领亚的斯亚贝巴。5月,驻厄立特里亚和意属索马里的意军停止抵抗,英军遂将部分兵力调往北非。在北非战场上,早在1940年9月,英、意军之间就开始了“拉锯战”。1941年2月,英军推进至欧盖莱。为争夺对地中海的控制权,并帮助意大利保住在北非的根据地,德国派非洲军去北非参战。1942年7月,德意联军逼近阿莱曼附近英军防区。由于德国空军已调往苏德战场,地面部队失去空中支援不得不停止前进。于是,双方军队便在阿莱曼附近对峙。

亚太战场 由于当时的特殊历史条件,中国抗日战争一开始就形成两个战场:正面战场和敌后战场。正面战场上的国民党军队在共产党领导的抗日救亡运动推动下,初期对日军作了较积极的抵抗,进行了一系列规模较大的战役,例如忻口战役、淞沪会战、徐州会战、武汉保卫战和广州会战等。这些战役都给日军以杀伤和消耗,特别是台儿庄一战,更是对日军的一次重大打击。但是,由于国民党政府实行单纯的政府和军队的片面抗战路线,采取单纯防御的战略方针,数百万军队在日军压力下节节败退。到1938年10月,北平、天津、上海、南京等城市以及江苏、安徽、河南、江西、广东和湖北等省的大部地区相继落入日军之手。在中华民族生死存亡的紧要关头,中国共产党提出了全面的全民族的抗战路线,制订了抗日战争的战略方针,即“战略防御中的战役和战斗的进攻战,战略持久中的战役和战斗的速决战,战略内线中的战役和战斗的外线作战。”(《毛泽东选集》第474页,人民出版社,1964年4月第1版)共产党领导的八路军、新四军挺进敌后开辟敌后战场,不断打击日军,取得平型关战斗、雁门关伏击战、夜袭阳明堡和韦岗伏击战等重大胜利,有力地打击了日军的侵略气焰,大大鼓舞了中国人民抗战胜利的信心。日军在占领广州和武汉后,由于战线过长,兵力不足,特别是遭到八路军、新四军的沉重打击,便停止了对国民党正面战场的进攻,而转移其主力于解放区战场。从此,中国人民的抗日战争进入战略相持阶段。1938年年底,日军开始对中国共产党领导的各抗日根据地进行“扫荡”,推行烧光、杀光、抢光的“三光政策”和“囚笼政策”。为粉碎日军的“囚笼政策”,八路军总部决定大举破坏正太铁路,进行了百团大战。战役自1940年8月开始,至12月止,历时近3个半月,毙伤俘日伪军4万余人,沉重地打击了日军的侵略气焰。与此同时,八路军和新四军在敌后放手发动群众,开展反“扫荡”斗争,坚持敌后抗战,钳制了大量日军,破坏了日本北上侵苏的计划,从而有助于苏联集中力量对德作战。日本为了摆脱在中国战场泥足深陷的困境,掠夺东南亚的战略资源,决定趁欧战正酣之机南下,向英、美、荷的势力范围进军。1941年12月 7日(夏威夷时间),日军向美国海军太平洋舰队基地珍珠港发起突然袭击,美方遭到重大损失,使太平洋上的力量的对比发生有利于日本的变化。8日美、 英对日宣战。9日中国国民党政府正式对日宣战,10日对德、意宣战。11日德、意对美宣战。至此,世界各主要国家均已卷入这场新的世界大战。日军在袭击珍珠港的同时,还向东南亚各国和西南太平洋各岛屿发起进攻,至1942年 6月,先后占领马来亚、新加坡、菲律宾、荷属东印度、缅甸、泰国、香港和太平洋上的许多岛屿。为协调各反法西斯国家的行动,中、苏、美、英等26个国家于1942年1月在华盛顿签署《联合国家宣言》,结成世界反法西斯同盟。

战争的转折 苏德战场 德军在莫斯科会战中受挫后,被迫放弃对苏全面进攻的计划,于1942年 7月在苏德战场南翼实施重点进攻,主突方向为斯大林格勒和高加索,企图从侧后迂回莫斯科并夺取外高加索的油田。7月中旬,德军向斯大林格勒发起进攻,苏军经4个月的防御作战,疲惫和消耗了大量德军,守住了斯大林格勒(见彩图)11月中旬,苏军转入反攻,1943年2月,全歼被围德军。苏军在斯大林格勒会战中的重大胜利,扭转了苏德战场的局势。此役是苏德战争的转折点,对第二次世界大战战略态势的变化起了重大作用。为了夺回战略主动权,德军于1943年7、8月间向库尔斯克附近的苏军发起进攻,再次败北。从此,苏军完全夺得战略主动权,德军被迫全面转入防御。

北非、南欧战场 在阿莱曼地区与德意联军对峙的英军经过 3个多月的准备,于1942年10月发起新的进攻,经10天激战,大败德军,从而扭转了非洲战局。11月,美英联军在北非登陆,占领法属摩洛哥和阿尔及利亚,从侧后攻击德意联军,使之陷入腹背受敌的困境。为了将美英联军钳制在北非,驻欧德军一部调往突尼斯,与从利比亚西撤的德意联军合兵固守。在兵力占明显优势的美英联军强大攻击下,德意联军于1943年 5月投降,非洲战事至此结束。7月,美英联军进行西西里岛登陆战役,B.A.A.墨索里尼被迫下台。9月,美英联军在意大利南部登陆。不久,意大利与美、英签订停战协定,并于10月13日对德宣战。1945年 5月,美英联军在意大利游击队的配合下,肃清意大利境内德军,结束了意大利战场上的军事行动。

亚太战场 日军在太平洋西部发动全面攻击得手后,又在太平洋中部与美军展开岛屿争夺战,企图建立海上防线。1942年 5月,企图进攻莫尔兹比港的日军,在珊瑚海遭美军舰载航空兵突然袭击。日军受挫后,转而于6月4日对美军的中途岛基地发起进攻,再次受挫(见中途岛海战)。从此,日本海军失去航空母舰方面的优势,太平洋战局开始发生转折。8月,美军进攻瓜达尔卡纳尔岛,次年2月占领全岛。日军从此全面转入战略防御。日本鉴于在太平洋上节节败退、海上运输线越来越不安全,企图建立经中国大陆至南太平洋战区的运输线。1944年4月至12月,日军进行了打通大陆交通线的作战,先后打通平汉(南段)、粤汉和湘桂 3条铁路干线。同时,日军继续对中国共产党领导的各抗日根据地进行“扫荡”。八路军、新四军和华南抗日纵队根据“敌进我进”的方针,广泛开展游击战争,抗击了约70%的侵华日军和几乎全部伪军,到处打击敌人,不断歼灭敌人有生力量,积小胜为大胜,逐渐改变敌我强弱对比,粉碎了敌人“以战养战”的企图。并于1944年开始了对日军的局部反攻,消灭日伪军20多万人,光复了大片国土。这一重大胜利,不仅有助于配合国民党军队在正面战场上抗击日军打通大陆交通线的作战,而且有力地支援了盟军在太平洋上对日军的反攻。

1943年11月下旬,中、美、英三国首脑举行开罗会议,讨论联合对日作战等问题(见彩图)。会议通过的《开罗宣言》规定,“要使日本所窃取于中国之领土,例如满州、台湾、澎湖群岛等”,归还中国,并宣称,三大盟国“将坚持进行为获得日本无条件投降所必要之重大的长期作战”。11月底至12月初,苏、美、英三国首脑举行德黑兰会议,讨论对德和对日作战等问题。会议签署的《苏美英三国德黑兰总协定》规定:“注意到‘霸王战役’应于1944年5月发动,同德国南部的战役相配合。……苏联军队将在差不多同一时间发动攻势,以便阻止德国军队从东战场调到西战场。”关于对日作战问题,И.В.斯大林说:“一旦德国最后被打败,那时就有可能把必要的增援部队调到西伯利亚,然后我们将能联合起来打击日本。”

同盟国的战略反攻与战略进攻 欧洲战场 从1944年起,同盟国开始从东西两线向德军发动全面战略反攻。在东线,苏军对德军实施了10次战略性打击,解放了苏联全部国土,并进入东南欧配合各国抗德武装进行解放斗争。在西线,美、英等国军队于 6月在法国北部进行诺曼底登陆战役,开辟欧洲第二战场。8月,美法联军在法国南部登陆。

德军在盟军南北夹击下被迫撤至齐格菲防线。为挽回败局,德军于12月在阿登地区发起反攻,突破美军防线。不久,美英联军实施反击,东线苏军亦发动强大的攻势,迫使德军停止了反攻。1945年 3月,苏军包围柏林,西线美、英等国军队亦渡过莱茵河向德国腹地发起进攻。4月,美、苏军先头部队在易北河畔会师,从此欧洲东、西战场连成一片。5月2日,苏军攻克柏林,8日,德国无条件投降(见彩图)。欧洲战事至此结束。

1945年 2月,苏、美、英三国首脑举行雅尔塔会议,讨论处置德国问题和波兰问题。关于对日作战问题,三国首脑签署的秘密协定规定:“苏美英三大国领袖同意,在德国投降及欧洲战争结束后两个或三个月内苏联将参加同盟国方面对日本作战……。”7、8月间,苏、美、英三国首脑举行波茨坦会议,讨论处置德国等问题。会议期间,美、英、中三国以共同宣言形式发表了《波茨坦公告》,苏联在后来对日作战时也在公告上签了字。该公告敦促“日本政府立即宣布所有武装部队无条件投降”。

亚太战场 从1943年起,美、英等同盟国军队在太平洋上兵分两路对日军发起全面反攻。一路由西南太平洋上的新几内亚西进而后北上,另一路由中太平洋上的特鲁克群岛西进,尔后两路军队向菲律宾方向分进合击。1944年10月,盟军开始进攻莱特岛,日军顽强抵抗(见莱特岛战役)。同时,双方海军在菲律宾东部萨马岛附近海上进行第二次世界大战中规模最大的海战,盟国海军大获全胜。海战的胜利对美军登陆部队起了重大的推动作用。12月下旬,莱特岛上日军投降。1945年3月和6月,盟军又先后攻占硫黄岛和冲绳岛,取得进攻日本本土的重要基地。在东南亚战场,盟军自1944年初向盘踞在中印、中缅边境地区的日军发起进攻,8月收复被日军占领的印度国土。1945年 8月底,盟军进抵缅泰边境后,东南亚地区的军事行动始告结束。自1945年 3月起,盟军加强对日本本土的战略轰炸和海上封锁。8月6日,美军在日本广岛投掷第一颗原子弹。8日,苏联对日宣战,次日,出兵中国东北向日本关东军发起进攻。9 日,美军向日本长崎投掷第二颗原子弹。当日,中共中央主席毛泽东发表声明,号召中国人民的一切抗日力量举行全国规模的反攻,扩大解放区,缩小沦陷区;放手组织武装工作队,深入敌后,组织人民,破击敌人交通线,配合正规军作战;放手发动沦陷区人民,立即组织地下军,准备武装起义,配合从外部进攻的军队,消灭敌人。10日中共中央发出指示,要求立即动员一切力量向敌伪军进行广泛进攻,以正规部队占领大城市及交通要道,以游击队、民兵占领小城市。此后,各解放区立即进行紧急动员,迅速集中分散的部队,组成强大的反攻大军,向日伪军发起猛烈的进攻,解放了大片国土。在中国、苏联、亚洲各国以及美、英等盟国军队的共同打击下,日军迅即崩溃。15日日本宣布无条件投降,9月2日签署投降书,第二次世界大战宣告结束。

战争结局和主要特点 第二次世界大战是人类历史上规模空前的一次战争,历时 6年之久,战场遍及三大洲、四大洋,先后参战的国家有61个,参战的军队达1亿1千余万人,军队死亡1690余万人,居民死亡3430余万人,合计死亡5120余万人,战争以发动侵略的德、意、日3个法西斯国家的彻底失败而告终。

第二次世界大战是一场现代化的战争,战争的特点以及各参战国在战争中取得的许多宝贵经验和教训对战后军事学术的发展,具有深远的影响。

这次战争是一场旷日持久、消耗巨大的战争,战争的胜利依赖于雄厚的物质基础。同盟国之所以最终能够赢得胜利,除战争的正义性外,一个重要原因是拥有强大的人力、物力和财力资源。

而轴心国则因进行的是侵略战争,失道寡助,资源不足,因而逃脱不了失败的命运。

这次战争是两大联盟之间的生死搏斗,联盟内部的战略协同具有极其重大的意义。同盟国之间的战略协同较好,特别是几个主要国家在战争期间召开几次首脑会议,对于巩固联盟内部团结、调整盟国之间的分歧以及加强各盟国在对敌作战中的协同,起了很大作用。而轴心国则是同床异梦,相互掣肘,这是他们必然失败的又一个重要原因。

这次战争是在几个战场同时展开的,各主要参战国都面临一个如何避免两线作战的重大战略问题。苏联在战胜德国之前始终将主力用于对付德国,而以少量兵力留驻远东监视日军。只是在欧战结束后,苏军才向日本开战。美、英两国在整个战争过程中,包括太平洋战争爆发以后,始终坚持“先欧后亚”方针,较好地处理了两线作战问题。而德国则是在西欧战事未结束时就匆忙向苏联发起进攻,结果陷入腹背受敌的困境。日本也是在身陷中国战场不能自拔的情况下冒险发动太平洋战争,结果陷入两面挨打的被动局面。

实施突然袭击是德、意、日 3个侵略国家发动进攻的基本方式,许多被侵略国家因思想麻痹,战前准备不够充分而吃了大亏。

许多国家广泛开展游击战,有力地配合了正规战。在中国的抗日战争中,游击战更具有独特的战略地位,一个时期曾是打击日军的主要作战形式,为中国抗日战争的最后胜利作出了决定性贡献。

这次战争中首次使用了许多新式武器装备,例如,喷气式战斗机、火箭炮、V-1飞弹、V-2弹道火箭、原子弹以及雷达等。这些武器装备的运用对作战的进程以及战后的军事思想和部队编制都有较大影响。